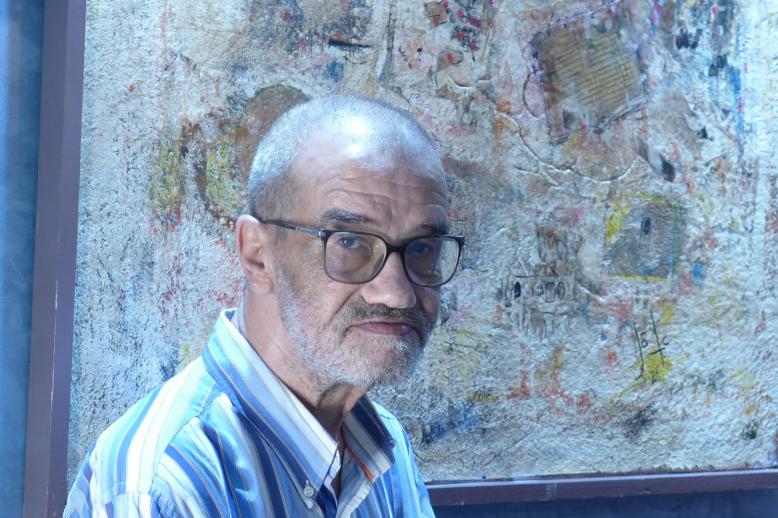

العربي بنجلون: الكتابة بأي لغة تفرض عليك تلقائيا تفكير شعبها

تنوعت كتابات الكاتب المغربي العربي بنجلون ما بين الكتابة الروائية والأكاديمية والنقدية وأدب الطفل، إضافة إلى أدب الرحلات، فهو دائم السفر بين البلاد، مسطرا مشاهداته في كتابات رائعة، مثل كتابه "كأنك هناك"، و"أن تسافر"، و"ابن بطوطة معنا" ويسافر في ذاكرته فيكتب "سفر في أنهار الذاكرة"، فاز بنجلون بعدد من الجوائز منها: جائزة اليونسكو 1975، وجائزة ناجي النعمان عن رحلة ابن بطوطة 2017، وجائزة الهيئة المصرية للكتاب في أدب الطفل 2016، وقد أتحف المكتبة العربية بعشرات الكتب وله إسهامات في عشرات المجلات والصحف العربية، التقيته على مواقع التواصل الاجتماعي وكان بيننا هذا الحوار.

في كتابك أسفار تحدثت عن بعض الأماكن وتأثر الأدباء بها، مثل اسطنبول وأورهان باموق، ما الذي يضيفه الأديب إلى المكان الجغرافي؟، وكيف تنظر إلى العلاقة بين المكان الأدبي والجغرافي؟

هناك تفاعل وتكامل بين الذات والمكان، ويبدو هذا جليا في دراسة الشخصيات، فالمكان له دور غير مباشر في تربية الأديب وتنمية ذاته، لا يستطيع أن يعزل نفسه عنه، مثل الإنسان الذي يولد في أسرة متميزة بتقاليد وعادات وأعراف ولغة ودين، لا يستطيع أن يتخلى عن تلك المقومات الهوياتية. وبطبيعة الحال، هناك من يبدي مقاومة وتحديا وعنادا لمجتمعه، ويرفض أي تفاعل معه، لكنه في الأخير يكتشف أنه انتقل إلى عالم غير ملائم له، وأنه لا يعثر على نفسه في فضائه، فيعود من حيث أتى، ليبحث عن جذوره الأصلية.

يقولون: المحلية هي بوابة العالمية، هل تعتقد أن التصاق الكاتب بمكان يعرفه جيدا هو سبب نجاحه الروائي؟، في بالي الطيب صالح وكرمكول، نجيب محفوظ والجمالية، إبراهيم الكوني والصحراء.

ينطلق الأديب من ذاته، أي من مكوناته المحلية، لأنها الأقرب إليه، والممتزجة بنفسه، وإذا لم يستغل هذه الذات، فإنه سيضيع، ولن يتفوق في كتاباته، وسيكون مقلدا فقط للآخر، كأنه يعيد تكوينَ عالم لا يمت إليه بصلة. ولهذا فإن الكثير من الأدباء استطاعوا أن يتبوؤوا الصدارةَ بنَهْلِهِم من واقعهم المحلي الذي يختلف عن أي واقع آخر، مثل نجيب محفوظ الذي قالت لجنة تحكيم نوبل في تقييم عمله بأنه يغرف من واقع الشرق العربي في شكل فني، يجعل قارئه يعيش في رحم ذلك الشرق!

على الرغم من إجادتك الفرنسية - شأن الجميع تقريبا في المغرب العربي- لماذا لم تكتب بالفرنسية التي من الممكن أن تحقق لك مكاسب أدبية أكثر من اللغة العربية؟

أنا في الحقيقة لا أجيد الفرنسية، أي المستوى اللغوي الذي يؤهلني للكتابة بها، لكن عزوفي عن الكتابة بلغة أخرى، حتى لو كانت محلية كالعامية، مثلا، هو أنني أعتبر العربية جزءا لا يتجزأ من ذاتي، وأنَّ بها أكون أو لا أكون، وهذا بالنسبة إلى أي مواطن آخر في فرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا، لا يستطيع أن يفرط في لغته، لأنها قطعة من لحمه ونفسه وروحه. أعتبر لغتي وسيلةَ تواصل، ليس ثقافيا أو أدبيا أو علميا، إنما اجتماعيا، فأنا أتفاعل مع كل الشعوب العربية، عندما أزور بلدانها، إذ أتواصل معهم بالفصحى، لا بلهجتي المغربية، أو بلغة أجنبية، وأجد تفاهما كبيرا مع الآخرين...!

هل تعتقد بأن الكتابة بلغة الآخر تجعلك تفكر - بلا وعي- على طريقته، فحتى نظرتك لذاتك أيضا تكون بعيون الآخر، أسأل هذا السؤال وفي بالي كتاب عرب لهم شهرة في الغرب، ولديهم مواقف تجاه القضايا العربية أقرب ما تكون إلى مواقف اليمين الغربي المتطرف، كيف تنظر إلى هؤلاء؟

مواقع التواصل الاجتماعي تشكل بالنسبة إلي سوقا حيا نابضا بكل ما لذ وطاب، أقتني منه ما يناسبني، وما يوافق مزاجي وعقلي وذوقي

أدب الرحلات من الأجناس الأدبية المهملة مثل أدب الطفل تماما، من خلال تجربتك، ماذا تضيف الأسفار لتجربة الكاتب؟

عندما أكتب، لا أضع على نفسي سؤالا من مثل: ماذا سأضيف إلى تجربتي من كتابتي في هذا الموضوع؟!.. لأن الكتابة هي اندفاع ذاتي، دون أن أدري أو أشعر أو أعي، هي ممارسة انفعالية، بلا تخطيط أو تفكير حتى. والكتابة تنفيس عما يشعر به الإنسان من مشاعر متضاربة، منها المفرحة ومنها المقرحة. وبما أنني عشت لحظات رائعة في أسفاري، والتقيت بشخصيات معروفة ومجهولة، وزرت أماكن كنت أحلم بها في طفولتي... فقد وجدت نفسي أكتبها لنفسي ولغيري وللتاريخ، كما فعل أدباء آخرون!.

من خلال أسفارك الكثيرة، ما هي الأشياء المتعلقة بالثقافة التي رأيتها في بلدان أخرى وتود أن تراها في البلاد العربية؟

هناك فرق كبير بين المشرق والمغرب، فالأول يعتمد على ترويج الكتب الثقافية والمهرجانات الموسيقية والمسرحية والسينمائية في تنشيط الحياة الثقافية والاقتصادية، وإن خف هذا التوجه مؤخرا نتيجة عوامل شتى، فيما نلاحظ دول المغرب العربي، لا تولي أية قيمة لتلك الأنشطة الثقافية، باستثناء مهرجان هنا وآخر هناك، وغالبا ما يكون موسيقيا أو سينمائيا لإنعاش القطاع السياحي، فيبقى المواطن دون غذاء نفسي وروحي، وتبقى حياته بمثابة صحراءَ قفراءَ جدباءَ...!

تخصيص جائزة مثل جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلات هل يمكن أن تسهم في استقطاب بعض الأقلام إلى هذا الجنس الأدبي المهم؟

ليست الغاية من الكتابة أن نفوز بالجوائز، وإنما أن تأتي الجوائز وحدها صدفةً، مكافأةً للكاتب على إبداعه، إذا كان يستحقها طبعا. وقد لاحظت أن بعض الكتاب تخلوا عن الكتابة بمجرد أن حصلوا على الجائزة، فهي تصبح مدمرة للكاتب، إذا أغرته بقيمتها المادية، وإذا جاء إلى الكتابة خطأ. لهذا أرى ألا نكتب في الرحلة أو في الشعر أو في أدب الطفل لمجرد أن نفوز بالجائزة، لأن ذلك سيحول كتابتنا إلى حرفة، نعتش منها. وفي رأيي، أن نترك كتابتنا بعيدة عن الإغراءات المادية، كيلا نتحول إلى حرفيين أو موظفين بالمقابل.

ينظر البعض بريبة للجوائز الأدبية العربية، هل كثرة الجوائز أسهمت في انتعاش سوق الأدب أم أفرزت إشكالات أخرى مثل تكريس الكتابة لموضوعات معينة أو المعالجات الفنية التي ترضي ذوق لجنة التحكيم؟

أجل، هذا ما أشرت له آنفا، فالبعض أصبح يقتنص الجوائز أينما كانت، بل يتدخل الوسطاءُ لينالها كاتب بدل آخر يستأهلها. وهناك جهات تخبر الكُتاب بالكتابة في الموضوع الفلاني، قبل أن تعلن عن الجائزة... وكل هذه الممارسات لا علاقة لها بالفكر ولا بالكتابة ولا بالإبداع، بل كل من يكتب وهو يضع نُصْبَ عينيه الجائزة ليس بكاتب، لأن هدفه يتعارض كليا مع نُبْل وفعل وقيمة الكتابة.

شاركتَ كمحكِّم في بعض الجوائز الأدبية، كيف تنظر إلى اللغط الذي يدور بعد الإعلان عن أي جائزة؟

فعلا، شاركت في لجان جوائز خاصة بالمسرح والأدب... وأذكر في إحداها عُرِض على اللجنة نص روائي لكاتب يعمل (سفيرا) فاعترضت عليه، لأنه لم يعط قيمة لموضوعه، ظانا أن صفته ستجعل اللجنة تركع له، دون قراءة ولا تقييم. ومنحت الجائزةُ لرواية في مستوى ملحمة، تؤرخ بأسلوب فني أخَّاذ بطولات أمة في سبيل تشييد بلدها. كما أنني في إحدى المناسبات بدولة عربية اعترضت على ظروف منح الجوائز في أدب الطفل، لمجرد أن فلانا يقرب الجهة المانحة، أو له صداقات، أو أن عمله دون مستوى الكتابة للطفل، يفتقر إلى تقنيات فنية وتربوية...!

ليست الغاية من الكتابة أن نفوز بالجوائز، وإنما أن تأتي الجوائز وحدها صدفة مكافأةً للكاتب على إبداعه

ما هو تفسيرك للاتهامات التي تواجهها لجان التحكيم؟

هناك خلل واضح وفاضح وصارخ، في بعض لجان التحكيم، وهذا يعود إلى الأسباب التي ذكرتها سابقا، ويضر كثيرا بتطور الأدب وبمصداقية الجوائز والجهة المنظمة لها. ولقد راقني رأي الروائي التونسي شكري المبخوت عندما نال الجائزة العربية للرواية، وحضرتُ مناقشتَها في معرض تونس للكتاب، إذ قال بأن هناك اختلافا في الأذواق، لدى لجنة التحكيم، إذا أحسنا النية، فقد تميل هذه الأذواق نحو عمل ما على حساب عمل آخر، لكنهما معا يستحقان الجائزة، رغم الاختلافات الطفيفة بينهما. وهذا بالفعل كثيرا ما يقع، وليس فيه بأس. غير أن المشكل يصبح عويصا عندما يكون البون شاسعا بين العملين، وتُؤْثِر اللجنة مجتمعةً عملا أقلَّ من المنافس له مضمونا وشكلا فنيا!

من فوائد الجوائز أيضا الحصول على فرصة للترجمة، فلدى بعض الكتاب هوس بالترجمة إلى اللغات الأخرى وخاصة الإنكليزية، هل سيضر هذا بالمتلقي العربي الذي سيقرأ أدبا ليس مكتوبا من أجله، وما هي نظرتك عموما لترجمة الأدب العربي إلى اللغات الأخرى؟

الترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى وبالعكس، هي من أقدم التجارب الثقافية والأدبية والعلمية في تاريخ الشعوب، لأنه تبنى الحضارات الإنسانية على مبدأ التفاعل والتلاقح. ولهذا أُثَمِّن دورَ (مصر) في إنشائها مصلحة الترجمة، وكذلك سوريا والعراق والكويت... فأعظم الأعمال الأدبية، ما كنا لنقرأها لولا الترجمة. ومن ثمة نتج هذا التطور الأدبي الكبير للأدب العربي، إلا أن النقد ينبغي أن يمارس دوره، فيقيِّم هذه الترجمات تقييما مضمونيا وفنيا، كيلا ينساق المتلقي نحو عوالمها التي أحيانا لا تتلاءم مع عوالمه.

أدبياً، نكاد نجهل تماما شعوبا قريبة منا جغرافيا وثقافيا مثل الهند وباكستان وإيران وأفغانستان وأفريقيا المسلمة وغيرها، لماذا لا نفكر أن نعزز قراءة الأدب العربي بين هؤلاء، وتشجيع قراءتنا لأدبهم؟

هذا رأي وجيه، فهناك شعوب أسيوية متشابهة تماما مع الدول العربية، بل إننا نلتقي معا في كثير من القضايا الفكرية والاجتماعية والعقائدية. وأظن أن هذا العمل الإيجابي، لن تحققه إلا اتحادات وروابط الكتاب والأدباء العرب، وكذا الجمعيات والمنظمات الثقافية، والجامعات... لكن يظل مقترحا معلقا، لأن الأغلبية الساحقة، لا تعير اهتماما للتواصل والتكامل بين الشعوب.

هنالك اهتمام غربي بكتابات المتصوفة المسلمين كمولانا جلال الدين الرومي وعمر الخيام وابن عربي، ما الذي وجده الغرب في هؤلاء؟ وكيف يمكننا كمعاصرين أن نقدم شيئا يتسم بالعالمية؟

أظن أن الحضارة الغربية بدأت من الشرق العربي، وإن لم تخني الذاكرة، تأثر دانتي أليجيري بأبي العلاء المعري في ملحمته "الكوميديا الإلهية" وأن الأرقام العربية انتقلت إلى أوروبا عن طريق أُسْقُــفٍ درس في جامعة القرويين، وما زال الغرب يستفيد منا في العصر الحالي، فبطارية الهاتف في حجمها الصغير صنعها العالم المغربي رشيد اليزمي، واللغة الفرنسية أغناها بالدراسة والبحث الكاتب اللبناني أمين معلوف، وهكذا... لكن إقبال الغرب على أدبنا وثقافتنا وزيارة بلادنا ومتاحفنا يعود أساسا إلى شعوره بالعزلة القاتلة والغربة عن المجتمع الإنساني الحقيقي، لأنه يحيا في مجتمع صناعي، لا ينشط إلا بالحركة الاقتصادية، فهو يريد أن يعيش لحظات إنسانية في مجتمعاتنا المشرقية. ومن هنا يأتي هذا الاهتمام والاحتفاء بتراثنا الأدبي والثقافي والحضاري من طرف الغرب.

ظهر الذكاء الاصطناعي الآن وبإمكان الآلة أن تؤلف رواية أو قصة، وقد يُبرز هذا إلى الساحة أناس غير موهوبين، ما هي نظرتك لتأثير التكنولوجيا على مستقبل الأدب؟

ربما يفيد الذكاء الاصطناعي الدورةَ الاقتصاديةَ الحديثةَ، التي تتطلب رؤية جديدة مناسبة لتطور العصر، لكنْ في المقابل، نجد القدرات العقلية والتخيلية للإنسان تتقلص، وتتحول إلى مادة لينة قابلة للتكيف بكل بساطة مع المستجدات، دون أن يكون لها أي دور فعلي في الابتكار والإبداع، وهذا هو التحدي الأكبر الذي تواجهه البشرية: هل ما زال للإنسان ذلك الحضور الفكري والإبداعي كما كان منذ الأزل، عندما كان يعتمد على نفسه، أم أنه اندثر بفعل تطور الذكاء الاصطناعي؟!

إقبال الغرب على أدبنا وثقافتنا وزيارة بلادنا ومتاحفنا يعود أساسا إلى شعوره بالعزلة القاتلة والغربة عن المجتمع الإنساني الحقيقي

الأدب يخاطب وعي الإنسان ووجدانه، هل ترى أن الوجدان الإنساني صائر إلى العطب بفعل التغيرات الهائلة التي تحدث في حياته؟

حقا، لقد أصبح الإنسان يعاني من جفاف وجداني كبير، ولم تعد القيم والمبادئ الإنسانية العليا تتحكم في وعيه. ولا أدل على ذلك هذا الصراع القائم بين الدول الغربية والعربية، فهناك دولة عربية تعادي أخرى رغم أنهما يشتركان في الأرض والتاريخ والدين واللغة، فما بالك بالذين لا يشتركون في أي شيء؟!.. إن الحوار في لحظة الاحتقان هو الحل الوحيد لكل المشاكل القائمة، وهو الذي يمحو الضغائن من الأفئدة والنفوس. لكن، بالرغم من ذلك، يجب أن يحضر الوعي والرؤية الثاقبة لحل كافة المشاكل.

أنت من النشطين جدا في مواقع التواصل الاجتماعي، ماذا تضيف هذه المواقع للأديب؟

أحيانا، نجد مواقع التواصل الاجتماعي تضيف الكثير إلى شخصية كل منا، فتغدو أفضلَ مما كانت عليه من قبل. وأحيانا، تنزع منك كل شيء، بوجود أفكار متخلفة، ورؤى فوضوية، وعقول متنمرة، ولغات مقعرة وغريبة عن العقل والدور. لكنها في نفس الوقت، هي تعبر عن واقع في حاجة إلى تغيير وترميم، لأن هذه المواقع، هي في الأخير، نتيجة تكوينات اجتماعية متباينة، كما هو الواقع بعينه. وما علينا إلا أن نتقبل هذا الواقع الافتراضي بما له وما عليه. وبالنسبة إلي، تشكل مواقع التواصل الاجتماعي سوقا حيا نابضا بكل ما لذ وطاب، أقتني منه ما يناسبني، وما يوافق مزاجي وعقلي وذوقي، وأكون فيه صداقات، غالبا ما تفيدني في ما أحتاجه، لأنني أحسن الاختيار. وأصدقك القول بأنني ألتقي فيه بتلاميذي الذين درستهم منذ نصف قرن، كانوا صغارا، فأصبحوا آباء وأجدادا، بل إن بعضهم استضافني في مدينته البعيدة عني، واعتنى بي كما أبنائي... كما عرفتني هذه المواقع على أدباء في بلدان أخرى، مثل مصر وتونس والأردن والجزائر وليبيا وعُمان... وكلهم كانوا خير رفاق لي في بلادهم.

دور النشر العربية لم تصل إلى درجة الاحترافية في الترويج للكتاب، ولم تستفد من وسائل التواصل المجانية، هل تعتقد أن لجوء الكُتّاب إلى الترويج الذاتي لأعمالهم - في مواقع التواصل - أمر جيد أم هنالك بعض الحرج في الحديث عن الإنجازات الشخصية؟

غالبا ما أروج كتبي بنفسي، فأنفق عليها من جيبي، وأوزعها هنا وهناك، وأعتمد كثيرا على أصدقائي في توزيع وترويج مؤلفاتي ومجلاتي، لأن القراءة تراجعت بنسبة كبيرة، لكنني في نفس الحين، أنشر أعمالي، عبر شركات واتحادات الكتاب، أي أنني أنوع نشر وتوزيع كتبي، حسب الظروف التي تعترضني. وأمام هذا الكساد الذي يعرفه سوق الكتب، وهذا الفتور والعزوف على القراءة، ما على الكاتب إلا أن يفكر في طريقة مثلى ينشر بها ويروج كتابه، وإلا ملَّ ودبَّ اليأس في نفسه، فيعزف عن الكتابة والقراءة، وهو ما يسعى إليه الجَهَلة من القوم.

ربما نحتاج من النقاد القيام بدور كبير في حث الناس على القراءة، خاصة نقاد المغرب العربي، الذين ينظر الكثيرون إلى تجربته بإعجاب، فهي أكثر عمقاً، وأكثر قوة في التنظير من النقد المشرقي - إن جاز التعبير- ما هي نظرتك للحركة النقدية العربية عموما، وما الذي في رأيك يميز النقد المغاربي؟

كان هناك نقد، فعلا، في السبعينيات والثمانينيات إلى حدود التسعينيات من القرن الماضي، لكن كل شيء انطفأ وتلاشى، ولم تعد هناك إلا قراءات مقتضبة، لا تسمن ولا تغني من جوع، وهي قليلة جدا. واشتهر المغرب، خصوصا، بحركة نقدية نشيطة، وهذا يعود إلى سببين: الأول ذاتي، أي أن المغاربة مالوا في دراستهم إلى اللغة وقواعد النحو، منذ عصور قديمة، وتطور هذا الميل إلى (النقد). والثاني خارجي، نتج عن تفاعل الأدب المغربي مع الأدب الفرنسي والإسباني، نتيجة الموقع الجغرافي. فتمت ترجمة أشهر الأعمال النقدية الأوروبية لرولان بارثوتودوروف، ولأعمال روسية عن اللغة الفرنسية. فجوار المغرب وأوروبا، كان نعمة علينا في اطلاعنا على الحركة النقدية الغربية، ومحاولة تجربتها على الإبداعات الأدبية المغربية والعربية معا.

هنالك أيضا فلاسفة كبار في المغرب العربي يحظون بشهرة واسعة، هل هذا أيضا يعزى إلى التجربة الفكرية الناضجة في المغرب العربي؟

نعم، الفلسفة، أيضا، هي نتاج العقلية المغربية النشيطة في حقل اللغة والنقد. ولقد كان لفلاسفة ومفكري الأندلس أثر كبير على المغاربة، عندما هاجروا إلى المغرب في أواسط القرن الخامس، وكانت جامعة القرويين تعج بهم وبحلقات نقاشاتهم، فأنجبت خيرَ الفلاسفة والمفكرين والعلماء في الدين. وكان للتواصل مع الغرب والشرق، فرصة لتجديد الفكر المغربي، وظهور فلاسفة، أمثال محمد عزيز الحبابي، ومحمد عابد الجابري وأحمد السطاتي... إلا أن المغاربة حاولوا أن يؤسسوا مدرسة فلسفية خاصة بهم، لا هي شرقية ولا غربية، فلم تنجح، منها مثلا (الشخصانية الإسلامية) التي نادى بها الدكتور محمد عزيز الحبابي!.