توسيم لشرف مفتقد أم توشيح لعرض مغتصب؟

"الحياة بدون مغامرات ومتاعب لا تستحق أن تحيا"، هكذا ينطلق بنا الراوي في الصفحة 15، وفي إطار درس افتتاحي يقدمه الحاج قاسم لابنه المهدي، ضمن المجزوءات التكوينية للمعيش اليومي. لكنه سرعان ما يرجع بنا في الصفحة 21، وفيما يشبه درسا تطبيقيا لذلك يؤكد المهدي في حوار مع الوزير أن "التاريخ لا يقدّره إلا صانعوه".

ففي رواية "عاهرة في الوفد الرسمي" البحث عن المعنى، والسعي إلى استيعاب ما يدور في محيطه، وبلوغ عمق كشفه للحقائق، لا يحصل بالمرور السطحي على الكلمات والجمل والفقرات دون تفكيكها وإعادة تركيب دلالاتها في سياق النص الأدبي، المجمل منه والمُبيَّن. كما هو الحال مع قول الراوي في الصفحة 71: "بغير الحب تسقط حضارات ودول عندما تتشوه وتفسد"، حيث يكاد يُفتقَد التّمييز بين ما كان مجملا في هذه العبارة باعتبار انطباقها على تجارب بلدان متعددة ومتنوعة في العالم، وبين ما هو مُبيَّن على نحو صريح ومباشر فيما يخص حالتنا الوطنية من حيث الارتباط بحب الأرض وخيار المقاومة.

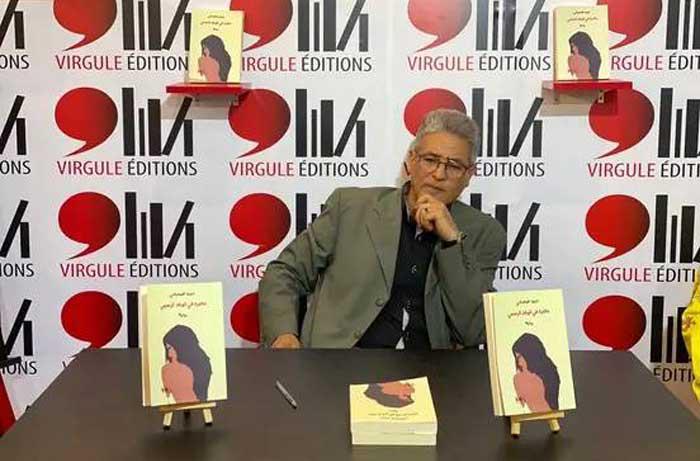

أما إن توفرت ظروف التعرف على صاحب النص، وشروط عمله الإبداعي، وقلق أسئلته الوجودية، وطباع تفاعله مع محيطه، ومناهج بحثه واستخلاص أفكاره، فذاك ما يسعف أكثر في استجلاء ما بقي غامضا من مواقف في لغته وتعبيراته، خاصة حين يُصرِّح بقوله في الصفحة 69: "مُصِرُّ على الرِّبح حتى بعد الخسارة وأثناءها". هو ذا الأستاذ حميد المصباحي الذي نعرف.

لكن مع ذلك، يفرض التَّوقُّع نفسه، ويحضر التأويل بذاته، ويتمُّ الوقوع في مطبات فهم بعض الظلال والعتمات التي تحول دون الركون إلى ما يُسعِف الذات القارئة على الشعور بالرضى لاكتمال الاستيعاب الشامل والتمثل المُطابِق والاستنتاج المريح. وهو ما يجعل الأسئلة تنساب وتنتصب، لتُبقِي مفتوحةً تلك الأبواب التي اعتقد كلّ من النص وصاحبِه أنهما أوصداها وأحكما إقفال معانيها ودلالاتها. وهو بالضبط يُقِرّ به الراوي من خلال ما ورد في الصفحة 106 بأنه "يُخفي غموضَه بأكثر العبارات وضوحا".

وعلى الرغم من السياق السياسي للأحداث، والطابع الجدي للحوارات الجارية بين الشخوص، وذكورية المقاطع الحوارية، إلا أن استحضار مفهوم العَهْر الوارد في العنوان يُبقي النص السردي مشوبا بالكثير من الغموض من حيث الدلالات. فقد عرج بنا الراوي إلى القول في الصفحة 35: "ضمه إلى صدره كأنه يضم وطنا كبر في قلبه وعينيه"، ليفسح للقارئ المجال لتركيب صُور الهدهدة والضم إلى الصدر وما يستتبع ذلك من بحث عن دفء وحنان أمومة أو ارتماء في حضن أنوثة وغواية. خاصة حين يشير في الصفحة الموالية 36 إلى أنّ سماء المدينة بقيت كئيبة يرتسم عليها دخان الطلقات في اتجاه الأعلى. "طلقات !؟ وهل من طلقات دون قذف؟".

ذاك ببساطة ما وقع لي بالضبط وأنا أقرأ الرواية وأعيد قراءتها من جديد، للملمة ما يمكن مساعدتي على إقناع القارئ بمدى تملكي لناصية إدراك كل تلابيب حكيها، وإثارته وتشويقه ودفعه للإقدام على مغامرة سَبْرِ أغوارها، والقيام بمحاولة الإجابة عمّا سأُبقِيه مفتوحا من أسئلة، علّني أهتدي بهَدْيِها.

فعلى صعيد تفكيك منظومة هذه الراوية التي تفرض إيقاع أنفاسها على القارئ منذ بداية الإبحار في أولى صفحاتها، فإن السّرد يأخذ معاني المنتوج الإبداعي في المجال الأدبي الهادف إلى بلورة فهم جديدٍ للشّرط الوطني تحت وطأة سواد النقاط التي تخلّلت مساحات الحكي والتأريخ المرتبطين بحقبة الحصول على الاستقلال وما سبقته من أحداث، وإلى افتراض إمكانيات الخلاص بملء ما تيسّر من فراغات عبر الوعي بذلك. وهو ما لا يستعصي القبضُ عليه على طول الاسترسال في قراءة السرد من الصفحة الأولى حتى الأخيرة. ولنتمعن في هذه العبارة الواردة في الصفحة 71: "المعشوق وحده الخالد حتى إن انعدم".

فالكاتب يُوقِع روايتَه في وضع إشكالي مُذ تقع عليها عين القارئ بالمكتبة أو مكان العرض، ويحار في أمر علاقته بالعنوان. فكما قد يتموقف البعض منها أخلاقيا بسبب "فُحش" في العنوان، قد يقبل عليها البعض الآخر بِنَهَمِ المُدمِن لما قد يكون بها من إثارة وغواية وإباحية. وبين هذا وذاك، يستعصي أمر استقطاب جمهور القراء الموسوم بجدية التعاطي مع إشكال العَهر الذي امتدّ ليطال كافة المجالات.

فإلى أي حدّ كان الأستاذ حميد المصباحي مُدرِكا لخيوط اللّعبة وإيقاع الفريسة في شرك غوايته، لينال حظه من استمتاع القراء بسرده؟ أم له من صبر الروائي الحكيم "همينغواي" ما يجعله مؤمنا في رواية "العجوز والبحر" بأنّ الإنسان يمكن تحطيمه، ولكن أبدا لن يتم هزمُه؟

ففي بيئة موسومة بتفاهات الاضطراب العقلي المزمن والشديد التأثير على طريقة تفكير الأشخاص وشعورهم وسلوكهم، وفي زمن غياب القدرة على تمييز الأفكار الخاصة عمّا يحدث في الواقع حقّا وحقيقة، قد يشمّ البعض روائح غير موجودة في الأعمال الإبداعية إلا من خلال عقله الذي ما استوعب حضورَ كلمة أو مفهوم في ثنايا العنوان، كما هو الحال مع روايتنا هاته.

بل وقد لا يتردّد من صدى على مسامع الناس إلا ما تقدم من العنوان؛ كمفهوم العَهر، دون إثارة شك أو تشويق لسبر أغوار العمل السردي في علاقته بالمفهوم في أبعاده المتنوعة والغنية بالإيحاءات والدلالات الرمزية التي قد تهدي إلى سلك طريق مغاير لفهم ما جرى في حقبة من تاريخنا الحديث أو المعاصر. ومع هذه التجربة السردية يمكنني المجازفة بالقول: قد تُسعِف الرواية في كشف المستور وفضح ما ظل متخفِّيا وراء نياشين الخذلان، وما بقي عالقا من بطائق رسمية تؤرّخ لتوسيم شرفٍ مُفتقَد أو توشيح عِرْضٍ مُغتصَب.

ومن خَبِرَ الكاتب فكرا وثقافة وأدبا وسياسة، سيدرك لا محالة أن عنوان روايته يعكس طبعه وأسلوبه في التفاعل مع قضاياه وطرح أسئلته وعرض أفكاره وآرائه؛ فهو فاضح في لغته وأسلوبه، ولبق في نسج علاقاته وتفاعلاته. فأن يتدخل العَهر بقوة في الحياة الواقعية والافتراضية للروائي، لا بد وأن يُطرَح التساؤل حول ما إذا كان ذلك بغرض تفسير تعقيدات الأحداث وإدراك مشكلاتها فقط، أم من أجل تحرير الإنسان أيضا من وعيه المُزيَّف بخصوص ما وقع في تاريخنا المشترك.

وهذا هو سر تواجد مفهوم "الوفد الرسمي" في الرواية، وهي تلك حال رُسُلٍ ما قُوبِلُوا بما يلزم من احترام من طرف المحتل، ولا نالوا استحقاق تكليف وتشريف من لدن مقاومة.

فهل يتّجه السرد المغربي إلى مراجعة جذرية لماهية الفعل السياسي ووظيفتِه في تحرير الوطن، وترقية الفهم التاريخي ليستوعب صياغة مجزوءات تكوينية مجدِّدة، تضع قنوات التصريف السياسي الحركي التقليدية تحت مطرقة النّقد من أجل فك الحصار على المهمة المختزلة في طرح أسئلة الاستقلال الكبرى دون الدخول في التفاصيل؟

فالعَهر إذا ما احتل موقعه في "البين بين" صار على ما هو عليه من نواقض الالتزام بمشروعية وشرعية القضية، قبل التّحايُل على أمرٍ إخفائه بالدَّمغ الرسمي للوفادة، وكذا بالتَّعفف عن طريق استمزاج العقول والتعتيم عليها بما تيسّر من تسطيحٍ ديني وأخلاقي. وذاك ما دفع الراوي دفعا إلى تقرير حقيقة دامغة من خلال وصف إحدى شخصياته بالقول في الصفحة 115: "حاول التّكتم، لكن الحقائقَ لا تَعْمَى عليها الشعوبُ، بل لا ترى غيرها".

وأخذا بعين الاعتبار اشتراطات الإبداع الأدبي التي لا يستقيم إلا بها، يظهر جليا أن الراوي أَّلمَّ بشكل مُتقَن بعناصر وشروط كتابته السردية، فهو من خلال سرده يحدد إطارا ناظما لارتباط أحداث روايته بحقبة الاستقلال وما قبلها بقليل، تساعد القارئ على رسم الحدود العامة لعالمه الافتراضي في هذا العمل الإبداعي. وهو بذلك يتجاوز السقوط في تلك النزعة التجريبية التي عرفتها العديد من المحاولات السردية، والتي أدت بها إلى فصل النص على الواقع. مما يؤكد استعانته بخلفية مكّنته من فهم عوالمِ الرواية بقرينة سردية مُشوِّقة، ساعدته على الابتعاد بشخوصه عن تلك الضمائر المبهمة والشاحبة التي قد تفيد الانجراف وراء مظاهر قد تجعل النص باهتا.

وبالإضافة إلى أعراف الكتابة السردية، سواء من حيث الصَّنْعَة أو نتائج الانكباب على موضوع الرواية أو الأرشيف أو طقوس الكتابة أو الفصاحة، يمكن للقارئ الوقوف على البناء السردي والدلالي المُتراص للرواية. ومن خلاله، يتأكد من اهتمام الكاتب بالمرجعية الواقعية للرواية وبناءِ شخصياتها وتدقيق رؤيتها للعالم المُفترض، وبناء نواة سردية صلبة، وعناية بالأشياء والمعلومات والوقائع والتقاليد الشائعة والأعراف السائدة وغيرها مما يَسَّر مأمورية تنزيل الأحداث والشخصيات في تلك الحقبة من تاريخ المغرب.

لم يَأْلُ الأستاذ حميد المصباحي جهدا في وسمِ شخوص روايته المفترضين – الذاتيين منهم والمعنويين - بالطابع الذي لا يمكن معه إلا استحضار المغرب كمسرح لعملياته. لذلك، استحضر أسماء مقاومين من قبيل الحاج قاسم والجبلي والمهدي، وسياسيين مثل المعطي سراج وخالد الحر والحسين الشتيوي وعلي السبتي، ووظف أسماء قياد كالجيلالي والضاوي. أما فيما يخص الإناث فهناك حضور لأسماء كخديجة وآمنة.

بل إنه امتد بفطنته الافتراضية إلى الزَّجِّ ببعض مواقع المسؤولية في صفوف قوى الاحتلال من قبيل مندوب الحماية/الاحتلال والمفاوض والمعد لخطط التعامل مع الأهالي، دون أن يكون ذلك عائقا في وجه إيراد بعض الأسماء والزّج بها في منعطفات وأحداث الارتقاء السردي للتعريف بجنسية المحتل، كأسماء من قبيل "بيرك" و"إفلين" و"مريا"، وذلك من أجل اللعب بأسلوب الترميز الذكي لحضور كل من فرنسا وإسبانيا.

وفي أسلوب فاق التّوقع من حيث تفادي ذاك الإقحام القسري لبعض الأمور التي لا يستقيم الحكي في تلك الحقبة بدونها، وبسلاسة العارف بدروب الاستفاضة والإحكام حسب السياقات، تنساب بين الفنية والأخرى وفي ثنايا الحكي معطيات يدرك من خلالها القارئ وجود تنظيم سري مقاوم يسمى بالنمور الثائرة وأحزاب تتوزع بين وطنيين وشيوعيين وأحرار.

وتتدفق المعلومات للتعايش مع فضاء يزخر بحضور جنود وعساكر ووجود مقاومين مسلحين ومتظاهرين وغاضبين. وبين هؤلاء وأولئك، ودون تحديد لمسافات القرب والبعد من العمليات المسلحة والمسيرات الشعبية، هناك سياسيون متحزبون ومُتَحَيِّنُون للانقضاض على فرص التفاوض والاستعداد لما بعد بلوغ الهدف المنشود.

فعمق الشخصيات ومواقفها ورؤاها يجعل الرواية تستأثر بتقدير القارئ، وتتيح له إمكانية الانخراط في التأويل للربط بين العالمين الحقيقي والمتخيَّل. ولن يخطئ القارئ فراسته إن حدس حضورا لاجتهاد فردي ممزوج باختبار لتجار ب الآخرين في ضوء غاية مقصودة متمثّلة في الارتقاء بالنص إلى مستوى التشويق والإعجاب.

فهل اتخذ الأستاذ حميد المصباحي، بيقظة كتابته المبدعة ومغامرة سرده المذهلة، مَسْلَكَ الإمساك بناصية السرد ودمغه ببصمته الخاصة؟ لم لا، فكلنا متطلعون إلى نجاحه وتألقه في هذا المجال.

وإن جاز لي استنطاق هذا النص السردي لسَلَكْتُ الطريق المختصر لـ"قصر الروم"، حيث اتسعت مساحات العَهر وضاق أفقُ مقاومة، وخَلُصْتُ إلى حكمة أن من القوم من نَفَخَت الرّيح يوما جلبابه فظلّ ظنُّه دوما أنها حجمُه الحقيقي. لذلك بدا لي أن الأستاذ حميد المصباحي وصل قبل شخوصه إلى خالصة أن الحياة موتٌ للنفس وتَمَكُّنٌ للجسد من إعلان تفوُّقه وتحكُّمه.

فقد مرّن نفسه على البحث والعيش في وضع أقرب ما يكون إلى حالة استقلال. وهو بذلك يُعبِّر عن عدم انزعاجه من قتل الفرص أو إضاعتها، طالما كانت فرصتُه للتَّخلُّص من أوهام جسدٍ في الانجذابِ نحو الملذات والغرق في شرنقة الغرائز، وتحرير النفس التواقة إلى معرفة الحقائق من قبرها المزعج.

أولم يكن تاريخ البشرية مقرونا بعِفّة سجنت أجسادا وأعاقتها في صيد الحقائق والمحتلين؟ أولا يؤكد الحاضر أن شرف العِرْض والمقاومة بَارَتْ سلعتهما أمام ما تفرقع من إشهار وموضة وغناء ورقص، لما تتيحه غواية ركوبِ وإثارة عمالة وجاذبية تسلّط فيما بعد الحصول على الاستقلال؟

فالأوطان حمل على أهلها. وبفعل الدسائس تصير خانقة للنفوس من أن تنطلق بحرية. وللمحميين سوء كبير لما وضعوه من عوائق بسبب طمعهم فيما لذّ وطاب ومرضهم بالشهوة وتفرغهم للإدارة والنّهب، وقدرتهم على التّشويش والإزعاج والاضطراب. وعلى هذا الإيقاع بيعت الأر ض وما عليها على المشاع، وكانت الحياة أقصر من إضاعتها في كره الناس، ولم يعد للرّواة حاجة لتذكر أي شيء حين أصبحت الغاية هي قول الحقيقة عارية. فللعيش بكارة ما استطاعت تحقيق نظافة عقول، إلا بما ابتدعته من نضج على الأوراق وما تحملته من مجاملات. وللعهر قصائد فاضحة بقوافي الغواية في بعض الكتابات. وبين هذا وذاك، كم من درس يلزم تعلمه وجعا، لمرافقة الجميع ودون التمسك بأحد!

هوية الفضاء الذي تدور في فلكه أحداث رواية "عاهرة في الوفد الرسمي" وتتحرك في مدنه وقراه شخصياتها بين مد وجزر هي ذاك الوطن الجريح، بما يتسع ويضيق من جغرافية مكان مركبة وظروف عيش أهل مكهربة، وبما يأويه من تفاوتات صارخة بين أمكنة إقامة أو طلب رز ق أو استراحة واسترخاء، يتمايز فيها الناس بين بسطاء أدوا ما برقابهم من حمل الواجب والمسؤولية وبين من كان يحضِّر لموقع بين علْية قوم أو في مقام من مقامات رجال سلطة.

من خَبِرَ الكاتب فكرا وثقافة وأدبا وسياسة، سيدرك لا محالة أن عنوان روايته يعكس طبعه وأسلوبه في التفاعل مع قضاياه وطرح أسئلته وعرض أفكاره وآرائه

فللقصور حضور يتربع عرشها في هذه الرواية "قصر الروم" الذي أوى القايد وبعده مفاوض الاحتلال، وللضيعات الفسيحة والفاخرة حضور وعلى رأسها ضيعة المعطي سراج زعيم حزب الوطنيين المواجدة بخارج أسوار المدينة، وللغدر ثكناته مبتوتة في ثنايا التلال والهضاب والسهول، ولبيوت المقاومين وسط شعاب القرى والمدن شرف احتضان لقاءات وتمرير أسلحة وإيصال تمويلات، وللتخفي والسرية وانبعاث روائح الاشتباه تواجد عبر إقامة "مريا"...

وهكذا يشق الحكي طريقه في الرواية وهو يجول بين فضاءات القرية بما تتسع من دواوير وبيوت وحقول وأسواق ومساجد ومخازن طعام ومقابر، وبين عوالم المدينة وما تضيق به من شوارع وأزقة وعمارات وطرقات وشرفات بيوت وأضرحة ومقرات عمل وأحزاب ودكاكين وفنادق وحانات وحمامات ومعتقلات.

فضاء يحمل في أحشائه ما يسعف من دروب وخنادق ومغاور، لتشكيل ركح تقام على خشبته عمليات مدروسة وأخرى خاطفة، لمقاومة اقتضتها ظروف انعتاق وشروط كسر الجدار الرابع لرفع درجات التأثير الدرامي في مخاطبة مانحي الحب، وفرضتها شخوص اتسمت بالجدية والشهامة في وطن يمر بمرحلة تعيسة. وما كان للحكاية إلا لتنتظم في إطار أزمنة الاحتلال، الذي أريد لتخفيف وقعه على الناس أن يسمى بالحماية، وأريد لتلطيف المشاعر تجاه المتخاذلين أن يسموا بالمتعاونين.

على هذه الشاكلة اختار الأستاذ حميد المصباحي الفضاء الذي يفترض أن تجري فيه أحداث الاحتلال، وتقع فيه عمليات القمع والاختطاف والتعذيب والتقتيل، وفي نفس الوقت خمن وتوقع أن تكون بعض جزئياته مستهدفة بالمقاومة عن طريق التفجير ونصب الكمائن والاغتيال، بل وليتسع مجال هذا الفضاء لاحتضان عمل سياسي وسيط ومفاوض ومحضر لترتيبات ما بعد الاستقلال. وفي خضم كل هذه العلاقات المتشابكة والمتفاعلة تجري عمليات التجسس والتخابر والعمالة، وقد تحدث وقائع على النقيض من حيث التعاون من المقاومة.

ويبقى للبحر والزاوية والمطعم في نهاية المطاف عالمة فارقة في سياق تردد أمواج المد والجزر في حسابات الجبلي والمقاومة. وإن كان عهر الرواية على جسد المهدي قد نطق وتكلم، وعلى جسر الله الصخري غزل صوفه، وبمياه الشلال نظف جلبابه، وعلى حبال استكشاف روايته الفسيحة نشر غسيله، فقد ترك الأستاذ حميد المصباحي الباب مشرعا للقراء على نياتهم يفسرون أو يؤولون، وبقدر العقد التي التوت بفعلها أنفاس التأريخ للمرحلة يمكن قياس جدية البحث وأحجام الإذاية.

فالراوي من عشاق الثقافة وفنون المشي على هدي الجمال الأخاذ في الطبيعة دون مساحيق، الذين لا يخشون فتح أبواب ونوافذ التفرد، حتى وإن نالوا أكثر من حظهم مما قذفته فوهات مدافع مصوبة خصيصا وموجهة لجبال ما كلت من شق وديانها العميقة لضخ مياه صافية وصبها فيمن صلح من أبناء وطن عتيق ومزين بالأزرق النيلي.

فأن تكون الكتابة مسؤولة عما يرتسم في الأذهان من إعجاب وذهول، معناه أنها وحدها من يقرر أمر لمعانها. وألا تكسر الكلمات إيقاع المعاني والدلالات، فمعناه أنها تجبر حتى أوراق الخريف اليابسة المهشمة بأقدام المحتل. وأن يكون السرد في طريقه إلى التشويق والفجائية، فذاك إصرار من عيون الحاضر على سد منافذ الالتفات إلى الخلف.

قد يكون انطباعي هذا من صناعة صمت منحتني إياه متعة التنزه في فصول رواية "عاهرة في الوفد الرسمي"، ومن إقامة فسحة تسكع بين فضاءات وأمكنة حكيها، ومن اغتنام فرصة اضطرتني إليها نهايات شخوص أحرقت نفسها لتضيء صفحات التهمت فقراتها الواحدة تلو الأخرى وأنا أبتلع عبرها مرارات عيش مليء بالأوهام. كيف لا؟ وقد استقرت سلطة التفكير وتخلصت من قيود العاجزين، الذين ما أفادهم بحثهم عن المساوئ إلا فيما لم يروه أو يدركوه من الواقع، شأنها في ذلك شأن استقرار الحرية على فهم عميق للمسؤولية التي يخافها معظم الناس.

فسؤال التذكير في رواية "عاهرة في الوفد الرسمي" هو سؤال عن رسوخ الإيمان قبل النظر إلى قلوب تلك الشخوص التي استقامت وهي نابضة بالصدق، فسارت في طريقها وما وصلت، وحنت في مسارات مسيرها فانحنت، لتبنى أمجاد العهر على نعش مقاومة وأنقاض وطن كان ينزف عشقا لأبنائه تحت أقدام احتلال.

سؤال العهر في الرواية هو سؤال تلك الغفلة كسبيل لبسط النفوذ، ولو على حساب الذين أقبلوا على الموت كطريق للحياة، ليدرك المستمتع بالقراءة أن القمم يبلغها أولئك الذين امتطوا ظهور المتسلقين الذين ما غيروا ولا بدلوا.

وهكذا هي أسئلة التأنيث في تاريخ المصالحات المليء بتلك المناسبات التي لا تفرح، والتي حتى وإن تذكرناها لا نخلدها كما تستحق، إذ لو أردنا فعلا أن نحتفي بها لأقمنا لها أعيادا وطقوسا وقرابين. وكما أن لكل زمان مذاقه فكذلك هي السياقات، لكل منها شروطه. وما على عصافير الحاضر إلا أن تصدح في حدائق الحياة الهشة، فاللحظات يلزم عيشها بتغريدات الاختيار كما هي، لا باتخاذ قرارات كما ولو أن شيئا لم يقع.

ماذا لو اختار الأستاذ حميد المصباحي أن يسقط تلك التاء ليكون الموضوع عهرا؟ فهل كانت مواجع الكي ستنسى؟ أم أن رحلة الإبحار في الهموم ستجنب الارتجاف خوفا داخل أكواخ من صفيح؟ أم أنها ستقيم طقوس رعب في إقامات من الإسمنت المسلح؟

تحيل الرواية على وجود مقطعين صاخبين، يندفع خلالهما "المهدي" على غير عادته، حيث الغواية أسقطته و"إفلين" ابنة ضابط الاحتلال، فاستجابا معا للاختلاء ببعضهما في حقل بين سنابل قمح وحشائش ورياح تلحف الأجساد. وحيث أنجز مهمة لم يحددها مع "مريا" صاحبة حانة النخيل، ولم يدر وقتها ما إن كان يريد اصطياد ذئب بالتحول إلى فريسة. إلا أن مكر الراوي، انطلاقا من عرضية تناول هذين المقطعين في حكيه المسترسل، يحيلنا على التساؤل حول الحكمة من التقاط مفهوم العهر في عنوان روايته، وحول المراد من إقرانه بالوفد الرسمي الذي تدور حوله الوقائع والأحداث.

فهل أراد للعهر أن يظل حبيس القيمة والشرف؟ وهل مارس غوايته لإسقاط القارئ في مصيدة التعري والانحلال الجنسي، وفي كل ما يحيل على الفجور والزنى والفحش والخالعة والمجون والفسوق والإباحية والتهتك؟ أم أن فعل الكتابة كان قد سما بتفكيره للوقوف على حدود الفصل بين العهر كماهية أو صفة وبين التحرر كمفهوم وممارسة، كما هو الشأن بين التخلف والعفة. خاصة وأن عفن الواقع لم تعد ريحته تحتمل.

وهنا قد يتساءل قارئ هذا النص الروائي المفتوح من جديد عن سؤال العهر في الرواية من جديد. أولم يكن القصد خروجا عن اللياقة والأدب، أو غيابا للشعور بالقيمة، أو سوءا في الأخلاق وسقوطا في براثين الرذيلة؟ لكن، وبوقوف القارئ الحصيف على الخلفية الوجودية لصاحب هذا العمل الممتع والمشوق، وعلى منطلقات قراءته الفلسفية العميقة للحياة، سيدرك استحالة الإجابة بالنفي على كل تلك الأسئلة، وسيتوصل إلى حقيقة طرح التساؤل الجوهري المرتبط بإمكانية عيش الناس بدون مبادئ، وقبولهم بتسليع أنفسهم جسديا وأخلاقيا، ولم لا حتى فكريا وثقافيا وسياسيا.