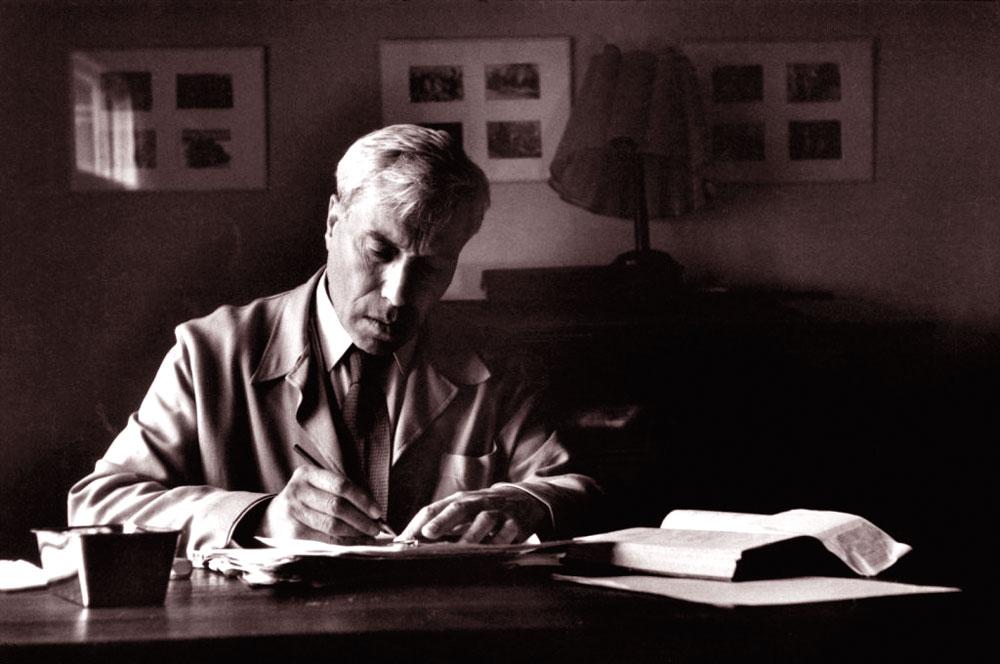

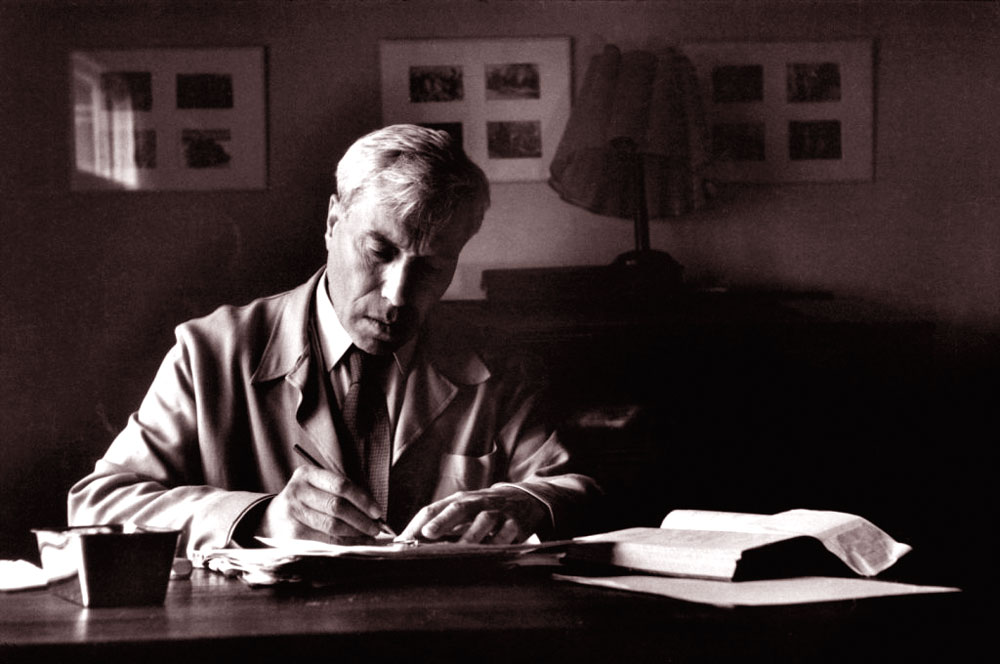

روائي روسي رفض "نوبل" بسبب دكتور زيفاجو

بوريس باسترناك أكبر أدباء روسيا، حيث تعد مؤلفاته من أبرز الكتابات باللغة الروسية، بعد ديستوفسكي وتولستوي وتشيكوف وجوركي، فقد أعاد تقاليد الخطاب الشعري والنثري الذي أسسه أدباء القرن الماضي، وسبحت كتاباته ضد التيار السائد، وانتقد النظام الشيوعي الحاكم، واقترن اسمه برواية "دكتور زيفاجو" والتي ظلت ممنوعة من النشر طيلة حياته، حتى سمح النظام الجديد في "الإتحاد السوفيتي" بنشرها عام 1988.

ولد باسترناك في ضاحية بيريد يلكينا قرب موسكو في العاشر من فبراير/شباط عام 1890، وهو الابن الأكبر لرسام معروف، وأم عازفة بيانو، وبذلك نشأ الفتى في أسرة محبة للفن والثقافة، ومارس الرسم والموسيقى منذ طفولته، إلا أنه اتجه في عام 1909 إلى المجال الفلسفي والتاريخي في جامعة موسكو، ودرس الفلسفة في جامعة ماربورغ في ألمانيا، وتتلمذ على أيدي أساتذتها من أتباع فلسفة “كانط”، قبل أن تنشب الحرب العالمية الأولى، وحينها كان في جبال الأورال.

عاصرت كتابات باسترناك بداية التحول من الحياة الروسية، بعد قيام الثورة البلشفية، ولكنه لم يتواءم مع صرامة النظام، الذي بدا له مقيداً لحرية الفنان، وخضوعه لمنظومة فكرية تصيبه بالجمود، ومع ذلك شغلته الحياة الروسية الجديدة، وقدم كتابيه "1905" و "علامة السفينة شميت" وفي عامي 1926، 1927، واللذين اعتبرا بمثابة ذكريات لأحداث أول ثورة روسية أطاحت بحكم القياصرة، ثم قدم تحت عنوان "مرض خطير" مجموعة تأملات ذاتية، وصف من خلالها آلامه ومعاناته الخاصة في مواجهة سلبيات الثورة.

الكاتب أثبت أن الإبداع هو مرآة الفنان، وكان عليه أن يختار بين مجد زائف في أحضان سلطة يرفضها، وبين المثول لموقف تراجيدي سكنه طوال سبعين عاماً

ومنذ البداية اتبع باسترناك أسلوباً رمزياً، وذلك في أول أعماله الشعرية "توأمان في السحاب" المنشور في عام 1914، ثم تبنى اتجاهات المدرسة "المستقبلية" في الأدب والفن، والتي ظهرت في إيطاليا آنذاك، ودعت إلى التخلي عن التقاليد القديمة، والتعبير عن الحياة بصورة ديناميكية مميزة، ولا تركن إلى النقل "الفوتوغرافي" الذي يتسم برصد الظواهر السطحية دون الإيغال في عمق الأحداث وملامحها الداخلية، وبذلك تأثر الكاتب بمعاصريه من أمثال بلوك ومايكوفسكي.

وفي عام 1930 قدم روايته الأولى "شبكتورسكي" والتي استغرق في كتابتها ست سنوات، ثم نشر مجموعته القصصية "الحكاية"، وهي بمثابة قصص مستوحاة من قصائده، ليدخل في عام 1931 ما سماه في أحد أعماله بـ "الميلاد الجديد". بعد أن أقام في جورجيا، ليبدأ عزلته عن الحياة الثقافية في عهد ستالين، ويفقد مكانته كعضو بارز في إتحاد الكتاب السوفيت، وبدا له النظام "الستاليني" كشبح ماثل أمام عينيه، ويعوقه عن الكتابة، مما دفعه إلى التفرغ لأعمال الترجمة، ونقل إلى اللغة الروسية أعمال جوته وفولتير وشكسبير، ولم يعد للكاتب اعتباره إلا بعد وفاة ستالين.

ورغم الخلاف الحاد بين باسترناك والنظام الشيوعي، إلا أنه يدين بالكثير من شهرته ومجده له، فقد وصفه النقاد بأنه صاحب الفضل في إعادة الحياة للأدب الروسي القديم، الذي طغت عليه أفكار الثورة البلشفية، فضلاً عن شعره الحداثي الذي احتفى بالتقنيات الحديثة، كما كان الستار الحديدي الذي منعه من مغادرة بلاده، فضلاً عن اكتوائه بنار الاغتراب، وبالتالي اتقاد موهبته على نحو مدهش، وبنشره ديوان "أختي الحياة" الذي استلهم قصائده من قرية على نهر الفولجا، أكبر الأثر في احتفاء النقاد به، واعتباره علامة فارقة في تاريخ الشعر الروسي.. يقول باسترناك:

لقد حاولت في حياتي الخاصة

أن أتشبه بالجميع

لكن في جمالها قرن كامل

وهي متمردة على إرادتي

وتحاول إغاظتي

وهكذا اكتمل وعي الكاتب بدوافعه الإبداعية التي حرضته فيما بعد على كتابة روايته الأشهر "دكتور زيفاجو"، وهي أقرب إلى السيرة الذاتية، والتأريخ لثورة أكتوبر/تشرين الأول 1917، والتي كتبها عام 1946، بعد الحرب العالمية الثانية، لتصبح من أكثر القصص العالمية التي دار حولها الكثير من الجدل والمناقشة، وشغلت الأوساط الثقافية سنوات طويلة.

وتدور أحداث الرواية من خلال أوراق زيفاجو الطبيب، الذي يصطدم بالثورة ويعاني من قسوة الاضطهاد، والحرب الأهلية التي نتج عنها، وعلاقته بفتاة فقيرة تدعى "لارا"، التي وجدت نفسها محاطة برجال من رموز الثورة، وتنتهي علاقاتها العاطفية مع الشاب "يوري" بالانتحار في غرفة وحيدة. وقد عجلت الرواية بفوز باسترناك بجائزة نوبل عام 1958، وكان قد نشرها قبل عام واحد فقط، بعد أن عجز عن نشرها لأكثر من عشر سنوات داخل الاتحاد السوفيتي، واضطر أن يبيعها لناشر إيطالي، لتوزع منها آلاف النسخ، الأمر الذي أثار ضجة وانتقادات حادة من قبل النظام الروسي، واعتبر البعض أن أكاديمية إستكهولم أرادت تكريم الكاتب "المنشق" لما تضمنته الرواية من انتقادات للنظام الشيوعي.

ولم يصمد باسترناك إزاء الحملة العنيفة وامتنع عن استلام جائزة نوبل، بناء على أوامر السلطة السوفيتية في ذلك الوقت، بينما جاء في حيثيات الفوز أن باسترناك قدم رواية "دكتور زيفاجو" وهي قيمة أديبة رفيعة، وأيضا ديوانه "أختي الحياة" الذي عبر عن خلجات النفس الهائمة في تيارات متلاطمة، والبحث عن شاطئ الأمان.

ويرى النقاد أن الحملة على باسترناك، قد جعلت منه هاملت الأدب الروسي المعاصر، صاحب المقولة الشهيرة "أكون أولا أكون تلك هي المسألة"، فقد تنازعت شخصية الكاتب اعتبارات حياتية فرضت عليه التردد والصمت، ليخرج في لحظة حاسمة وينطق في "زيفاجو" بكل ما حاول أن يواريه في داخله. وتحول باسترناك إلى كاتب مضطهد، لدرجة أن السلطات السوفيتية فكرت في تجريده من الجنسية السوفيتية، ولم يثنها عن ذلك سوى الخطاب الذي وجهه الكاتب إلى سكرتير الحزب الشيوعي آنذاك خروتشوف، الذي استجاب له، وسمح له بالبقاء في وطنه ومسقط رأسه، حيث واصل حياة العزلة في منزله الريفي القريب من موسكو، بينما خفت الحملة الموجهة ضده بصورة تدريجية، مكنته من مواصلة الإبداع حتى وافته المنية في 30 مايو/آيار 1960، أي بعد عامين فقط من فوزه بنوبل.

وقد شهد عامه الأخير صدور قصة جديدة تحمل عنوان "رسالة مرفقة"، وهي أشبه بسيرة ذاتية للكتاب، كما نشرت له مجموعة من القصائد تحت عنوان "عندما يسطع النور"، وكان آخر ما كتبه قصة "الجمال النائم" التي لم يتمها إذ وافاه الأجل إثر أزمة قلبية. وظلت أعمال باسترناك الممنوعة، يتلقفها الغرب، حتى أن روايته "دكتور زيفاجو" تحولت إلى فيلم سينمائي قام ببطولته عمر الشريف، وأثار ضجة حتى أن بعض البلاد التي تميل ناحية المعسكر الشرقي، رفضت عرضه واتهمته بموالاة الغرب، وتشويه صورة المجتمع السوفييتي.

وطوال ثلاثة عقود بعد وفاته، توارى اسم الكاتب في وطنه، حتى بدأ التراجع عن سياسيات الحزب الشيوعي، تمهيداً لحل الاتحاد السوفيتي، وذلك في منتصف 1987، عندما تناولت وسائل الإعلام الغربية نبأ موجزاً يشير إلى البدء في نشر قصة “زيفاجو” في إحدى الصحف الأدبية السوفيتية، وبدأت السلطات هناك بإعادة الاعتبار إلى باسترناك وتحويل منزله إلى متحف أسوة بعمالقة الأدب الروسي من أمثال تولستوي وديستوفسكي وتشيكوف وغيرهم.

لقد أثبت الكاتب أن الإبداع هو مرآة الفنان، وكان عليه أن يختار بين مجد زائف في أحضان سلطة يرفضها، وبين المثول لموقف تراجيدي سكنه طوال سبعين عاماً، ويردد مقولة هاملت: "أكون أولا أكون، تلك هي المسألة". (وكالة الصحافة العربية)