إبراهيم نصر الله يقسم بالأم والابن

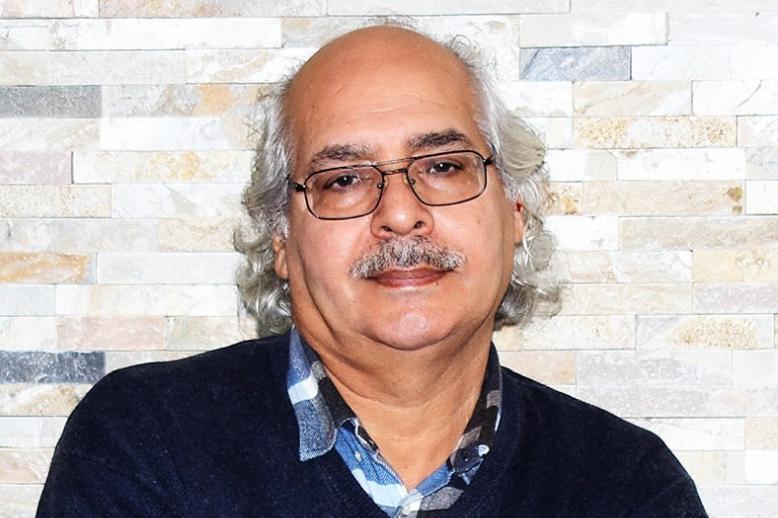

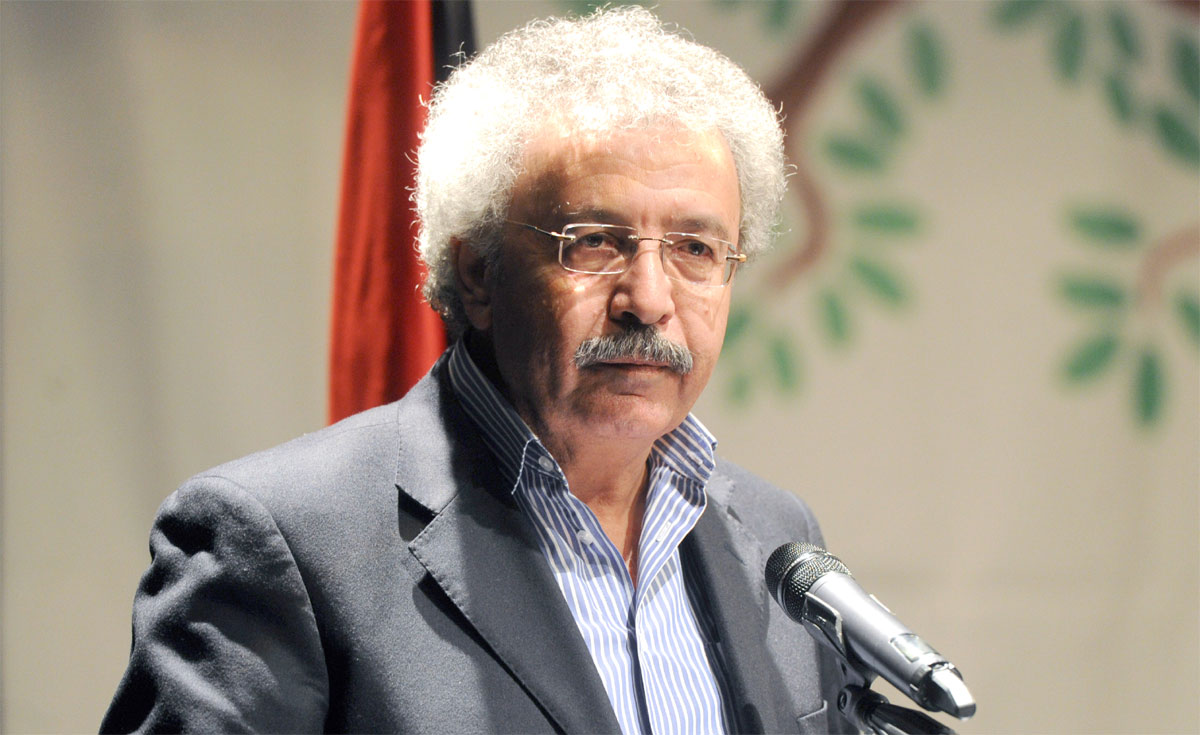

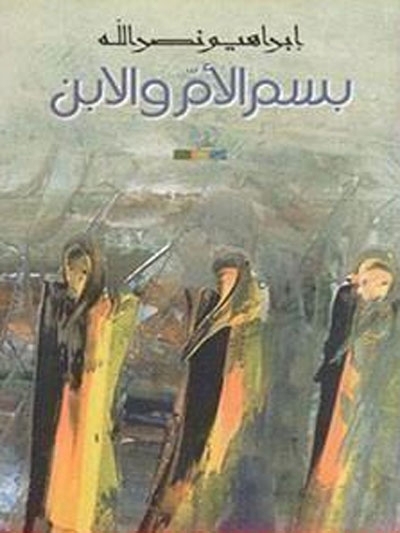

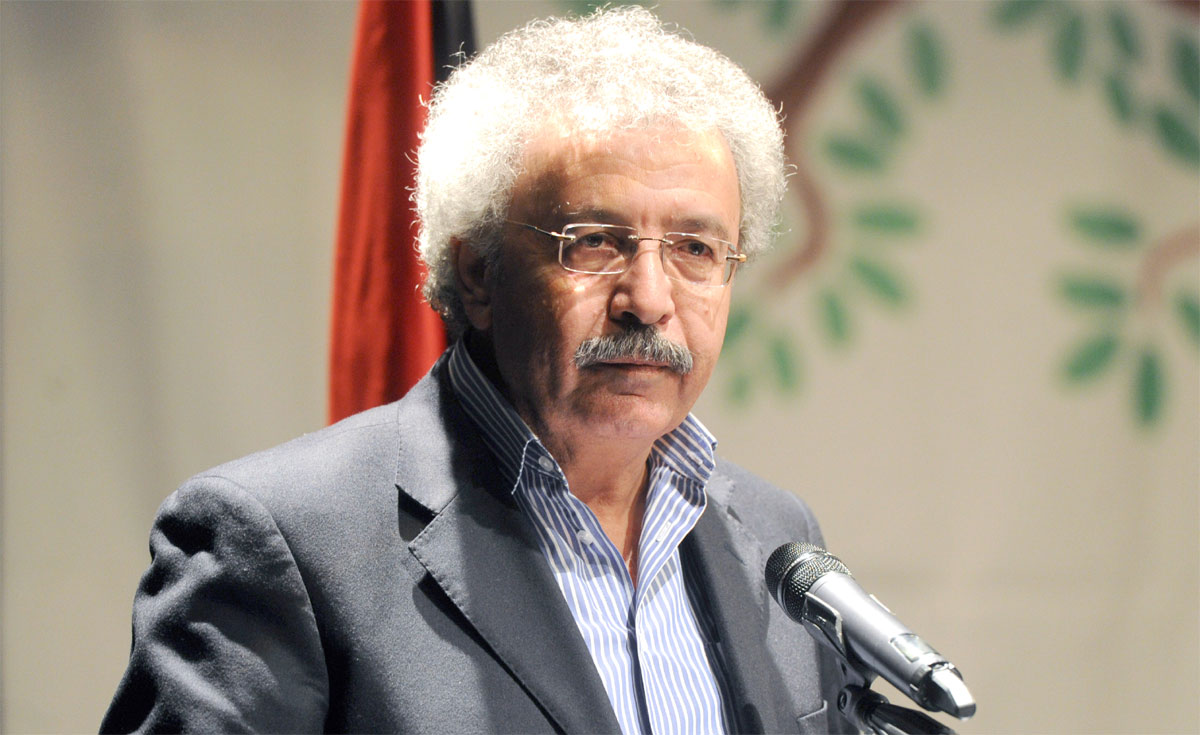

"باسم الأم والابن". لطالما استوقفني هذا العنوان رغم أنه صدر في ديوان إبراهيم نصر الله الذي يحمل نفس اسم القصيد منذ سنة 1999 والقصائد لا تبلى ولا تموت بالتقادم، خاصة إذا كانت محمّلة بالرموز والأسئلة والقراءات الجديدة.

جذب انتباهي وتعلقت به ربما لانّه تجربة شعرية سيرية لأمّه تمس الكيان الإنساني من الداخل وتخص الأمومة كتجربة وجودية فريدة. والقصيدة لا تخطئ قارئها. بل تذهب إليه مباشرة دون وسائط ولا مقدمات. فأقبلت بهمّتي عليها كما قال الغزالي وما أظن في الأمر براءة. فلا أحد يقرا ببراءة. كما أن لا أحد يكتب ببراءة.

"باسم الأم والابن“. ضم هذا الديوان الشعري أربعا وأربعون قصيدة عبرت عن فكر ووجدان وتجربة شاعر مخضرم، حقق في أعماله الأدبية التوازن ما بين خصوصية التجربة وعمومتيها، التي تفتح الباب واسعاً أمام انهزام الروح العربية، وانغلاقها على نفسها، ولكن نصر الله يفتحها برفق ووداعة ليبث فيها روح الحياة؛ فنتعلم منه أن الشعر والحياة صنوان لا يمكن إلا أن يكون فيه الشعر رفيق أحزاننا وأفراحنا، عندئذ فقط تدخل القصيدة إلى قلوبنا وتتفتح أساريرنا بنشوة إرادة الحياة."

"باسم الأم والابن"

عنوان يصنع الدهشة في ذهني ويُحدث الصدمة في تماهيه مع نص قبلي "تراثي": صدمة معرفيّة، توقظ الذاكرة بوعي اللحظة إلى قراءة أو إعادة قراءة التاريخ، بعين نقديّة، تستقرئ وجود الإنسان وتعيد إحياء الأسئلة.

"باسم الأم والابن" تحيلني مباشرة على: الثالوث الأقدس "الآب والابن والروح القدس": ولو أن هذا الثالوث يرمز إلى الإله الواحد في ثلاثة أقانيم. في بعض تأويلات الإنجيل.

هل هي حكاية فلسطين أم حكاية الأرض أم حكاية الأم الكبرى (عشتار) أم حكاية الانثى المغتربة في لغة احتفضت بالمتن وتركت لها خربشات الهامش؟

ما يهمني هنا ليس المعتقد ولا تأويل المعتقد. بل أن استبدال كلمة الآب بكلمة الأم لا يمكن ان يمرّ بريئا في وعي اللحظة الشعريّة. وفي استقراء التاريخ والماضي قراءة ميتافيزيقية على الأقل في مستوى أوّلي. واقعا تحت صدمة الإحالة الدينية ليعيد سؤال وجود الإنسان وماهيته. قراءة تتصل بمولّدات التاريخ الزمانية والمكانية وتتصل بذاكرة الفرد وتكشف ضعف الكائن وقوّته في آن. وتمعن في إعادة صياغة السؤال: لماذا يؤنث العالم مرة ويذّكر مرة أخرى؟ أليست هي موازين قوى تتبادل المواقع والأدوار. يسطو بعضها على بعض في صراع وجودي أبدي. علّ الشاعر يحاول رتق جرح معرفيّ قديمْ لسدّ فجوة القطيعة الابستمولوجية في تماهيه مع نص قبلي تراثي؟

ويتمثل العنوان مرة أخرى أمام عيني بقعة ضوء حدسيّة يعيد من خلالها الشاعر إنتاج الواقع وفق اللحظة الشعرية في التماهي معه أو الانقلاب عليه؟

يذكرني بذلك الانقلاب التاريخي الكبير: الذي استبدل سلطة الإلهة الأنثى (أشهرها عشتار الأم الكبرى عند البابليين والسومريين أكثر الالهة انتشارا وإيزيس الأم الكبرى عند المصريين وصولا إلى العذراء مريم آخر أم كبرى ...) بسلطة الإله الذكر في ميثولوجيا الشعوب القديمة وصولا إلى الشعوب الحديثة أي الانتقال من المجتمعات الأمومية إلى المجتمعات الذكورية.

الا تكون القصيدة هنا بهذا العنوان الرمز: "باسم الأم والابن" أي استبدال كلمة الأم بكلمة الأب، انقلابا على ذلك الانقلاب التاريخي الكبير وثأرا لعشتار وردّ الاعتبار للأم الكبرى التي أزيحت عن عرشها في لحظة توجس وخوف من سلطتها المطلقة كخالقة للبشرية يتدفق العالم من رحمها ويتناسل البشر. ولامرأة الراهن المهانة في ذاتها وفي جسدها وفي أرضها وفي عرضها؟ ولفلسطين المغتصبة.

إن اعتماد العنوان في بنائه الشعري على نص سردي قبلي ينفتح على تأويلات دينية وتاريخية وأسطورية تستعاد بوعي اللحظة وتصادمات الذاكرة التي تتفاعل عبر الأمكنة والأزمنة المتراكمة كطبقات شفافة متنافذة.

ويتحوّل العنوان في عيني لوحة مشهدية ميثولوجية مكوّنة من مستويات رمزية تحيل على التماثيل الأسطورية الأولى التي رسمت الأم كإلهة تفيض عنها ومنها مناطق الأنوثة والخصوبة والأمومة: عشتار: إلاهة الحب والخصب والأرض، أنانا – الأم الكبرى – وإيزيس الأم المصرية الكبرى. ديمتر وسيريس في الاعمال التشكيلية الإغريقية والرومانية ... وخصوصاً تلك التي تمثلها جالسة وفي حضنها الوليد الإلهي، والتي بقي بعضها يُعبد من قبل المسيحيين على أنه تمثال “السيدة مريم” وابنها “يسوع”. ومنذ الأزمنة المبكرة يظهر الإله “أوزوريس” إلى جانب إيزيس أخاً أو زوجاً أو ابناً وشريكاً في خصائص الخصب وإلهاً لدورة القمح والإنبات.

"باسم الأم والابن" مشهد آخر أمّ كبرى في الديانات البشرية لصورة السيدة مريم وابنها يسوع. وتستقر لوحة العذراء مريم تحمل وليدها في يدها في المشهد الخلفي للذاكرة ليتحول العنوان إلى مستوى رمزي آخر في ثنائية مشهديّة ميثولوجيه دائما لا يحيد عن عنوان القصيدة. لتكون المرأة صورة للبطولة الإنسانية التي تروي الأحداث بوصفها شاهدة عليها وضحية لها في آن. فهي داخل نص القصيدة وخارجها... قارئة ومقروءة... ذاتا قائلة وموضوعا للقول... بملامح القدّيسة/الضحية. بالرجوع إلى الديوان نجد أن الكلمة أعطيت لها في أغلب فصوله:

في حديثها عن أبي

في حديثها عن حبها

في حديثها مع زوجها

في حديثها عن سهراتهما

في عتابها لـه

في حديثها عن نذرها ....

وليست المرأة بريئة في صنع العالم الذكوري وباللغة أيضا. أليست السيّدة العذراء هي التي سلّمت مقاليد اللغة كسلطة للكلام إلى وليدها الذكر عيسى، وهو في المهد صبيّا. عندما صامت عن الكلام وقد كان باستطاعتها أن تبرئ نفسها باللغة. وذلك ما كان مطلوبا منها قول الصدق.

فأمسكت وأشارت إلى من كان في المهد صبيّا، لتتبدّل الأدوار وتتغيّر المواقع في انقلاب تاريخي كبير آخر. وقد استبطنت خطاب الذكور أو أنها قد أثقلت الاتهامات والأسئلة كاهلها فأرادت أن تبرئ نفسها استنجادا بسلطة الذكر لمرجعية معترف بها في الضمير الجمعي للمجتمعات البطريركية.

ألا يعيد إليها الشاعر هنا سلطة الكلمة للتأكيد على قدرة القصيدة في لحظتها الشعرية القدسيّة على إعادة الأشياء إلى فطرتها الأولى. ويعود الهامش إلى المتن الذي يليق به تمردا على السلطة التي أدت إلى تغييب المرأة وإقصائها وأولها سلطة اللغة، في لحظة شعرية فارقة، تبشر بزمن إعادة ترتيب الأشياء المبعثرة في فوضويّ عالم مجنون. أو لعلها تؤذن بانقلاب إنساني كبير يمهّد له تغييب الأب كإشارة إلى غياب سلطة اللغة الذكورية أو ضعفها أو بداية تغييرها. ومن يقدر على التبشير بذلك غير قصيدة الشاعر؟

وهل الشاعر مسؤول عن رتق شروخ التاريخ وجُرح اللغة التاريخي بعدما سلمت الأم الكبرى السيدة العذراء سلطة الكلمة إلى السيّد الذكر وهو مازال في المهد عندما صامت عن الكلام وأمسكت وأشارت إليه.

ومن أقدر غير الشاعر على خلخلة لغة أثقلت موازينَها الهزائم والخسارات والانكسارات المتوالية، فمالت وإن ما ماتت، شفع لها تاريخها ولكن قاموسها ظل يصرخ على مدى التاريخ بلغة احترازية منعيّة مدفوعة بمشاعر الخوف والرهبة والضعف والأوهام وفي ثقافة أمّة تخاف من فكرها ويرعبها السؤال، حتى ضايقت الفكر الإنساني بصفاتها القهريّة وضمائرها وأفعالها وجعلتنا خارج التاريخ.

من يعيد للغة حياتها غير الشاعر في صياغات جديدة يؤكدها القسم؟ باسم الأم والابن مبعدا الأب ولو مؤقتا - لأنه سيعود إليه - الذي لا يقطع معه تماما ليذكر حلمه: أو ليذكرنا بحلمه "

وعن حُلْمهِ بثلاثينَ حرفاً يُـرَتِّـبُها

كي يسطرَ أسماءنا مثلَ طفلٍ بدفترهِ

خلتُ أن أبي كانَ يكتبُ شعراً

ولسنا سوى بعضِ أشعارِهِ"

لتسهم اللغة من خلال التراكيب والصياغات التي اصطنعتها البطريركية الذكورية كأداة للهيمنة على الأنثى وكل المستضعفين في الأرض هل تسهم اللغة في تعديل كفة الموازين؟ وتخلصنا من "عنف اللغة".

ويؤكد ذلك العنوان الذي يبدأ بالقسم كما في مفتتح السور الدينية والبسملة كفاتحة للقراءة. ليعيد الشاعر بهذا القسم ترتيب الأشياء بداية الكلام وبداية الشعر وبداية القراءة. وتكون الأم أول الحكاية. ألم تكن هي الحكّاءة الاولى وهي تعلّم ابنها أبجدية الأشياء وأسماءها بوعي ما ينطوي عليه هذا الترتيب قيميّا من أهمية وقداسة ليضع الأم في المشهد الأوّل على الحافة القريبة من المشهد الذي يستعيد قصّة مريم في معاناتها وعزلتها ووحدتها وغربتها.

فهل يميز الشاعر بعد عتبة العنوان بين حالة القداسة التي تضفيها وظيفة الأمومة وبين الدور الذي يتصل بالأنثى حيث تسهم اللغة على اقتصارها على البعد البيولوجي إلى تناقض مؤداه إلغاء كينونة الأنثى وإلغاء إنسانيتها ومشاعرها التي أقصيت بفعل البناءات الخارجية للنص التي تجعل من المرأة موضوعا للقول وتلغيها كذات قائلة. وهو ما أطلق عليه جون لوسركل "المتبقي"، وهو الجزء الغريب والفوضوي من اللغة الذي نستعمله جميعا ولكنها تقيّد المتكلم بظواهر اجتماعية ونفسيّة محددّة وتمثل "عنفا لغويا".

"باسم الأم" إيحاء بالقسم المقدس عتبة عوالم تفتح على المقدس.

ولا شيء مقدس غير إعطاء الكائن / المرأة إنسانيتها وتخليصها من دائرة الهامش:

"أن تكون ابنها .... ذاك شيء كثير

فلا بلغ الحدّ يوم هنا سيّد أو أمير"

نحن هنا أمام نوع جديد من السلطة يبشر به الشاعر. أمام مفهوم جديد للسلطة الأمومية ليست سلطة سيّد أو امير. إنه مجد من نوع آخر يتجلى في تخصيب الشعر بالسيرة، (لا ننسى الروائي الذي يكمن في الشاعر والذي يمده بكل أشكال وأدوات السيرة ليخرج لنا قصيدة سريرية) لتعيش القصيدة كأغنية في الشفاه وأمنية في القلوب. فجاء هذا الديوان ليشكل سيرة شعرية لأمّه قائمة على وحدة الحالة الشعورية يرى من خلالها جميع الأمهات، وبالأخص الأم العربية بحمولاتها البدائية والمعرفية والروحية، في إشارات دالة على الحالة الفلسطينية بالمعنى الأشمل للكلمة.

وإذا كان الإنسان ابن تجربته فـ إبراهيم نصر الله، من الشعراء القلائل الذين عاشوا تجربة الناس، وتواصلوا معهم، فالإبداع لا يمكن أن يكون إلا فعلاً إنسانياً ينبع من التجربة العامة الإنسانية. كما استفاد الشاعر من تجربته في السرد الروائي أيضا. ”استفاد الشاعر من تجربته في السرد

شهريار الذي يفتّك سلطة الحكاية

و"أهمّ نقطة على الإطلاق هي الحكاية.. إنَّ الحكاية هي كلّ شيء" – كما يُعبّر هنري جيمس في "نظرية الرواية".

السيرة هي أن تروي حكايتك وسيرة حياتك أو حياة شخوص آخرين أو هي تطال المكان أيضا. كأن تروي سيرة المكان، متجسدا في هذه المدينة أو تلك، وفلسطين سيّدة المكان هنا.

وفي "باسم الأم والابن" نتصور في الأول أنها حكاية أمّ مع ابنها. فإذا الحكاية حكايتان طبق ثنائية الولادة والحياة، بل تصبح حكايات؛ حكاية الأم، تصبح حكاية الأب أيضا وحكاية الأخوة، حكاية البيت، العرس، الموت ..... الخ.

تتناسل الحكاية إلى حكايات حتى لكأن انتهاءها يبدو مستحيلا وليلها لا ينتهي إلى صباحٍ، بل لعلّه يبدأ في الليلة الواحدة بعد الألف. ولا عجب أن تبدأ مع الشاعر السارد الحكاية لأن شهريار الذي ملّ اتكاءه على جنب الحكاية والسهر على حبل تشويقها قرر أن يفتك في الليلة الواحدة بعد الألف بزمام الحكاية، وـن يأخذ زمام أموره بيده. بل أن يفتك الصولجان والمحجن من يد عشتار أيضا، ويصعد على عرش الحكاية بعدما أيقن أن لا سلطة غير سلطة الكلمة ولا امتلاك للرقاب بغير سلطة الحكاية وتشويق السرد ليخرج من دور المتلقي الذي قتلته سلبيته بسيف الجلاد قبل أن يقتل به نساءه الخائنات. فما الخيانة سوى التنازل والتخلي عن الكلمة. عن عرش الكلمة وسلطة القول التي ضاعت من القصيدة وفرت من الأرض وتنازلت عن كرسيّ العرش.

ها هنا يعيد لها الشاعر مجدها. يعيد مجد الحكاية في عريش القصيد ليست الحكاية حكرا على الرواية هو الذي خبر الاثنين أقصد الشاعر والروائي إبراهيم نصر الله.

المهم أن يتناسل في دمنا السرد سرد حكاية الأجداد إلى الأولاد، وأن لا تكف فلسطين عن رواية حكايتها بألف شكل وشكل، وفي ألف ليلة وليلة وما بعدهما. المهم أن لا تفقد الكلمة سلطتها في زمانها وعصرها المراوغين. وكلّ حكاية في أبجدية عسيرة، تُقرأ بعدَ الكلماتِ، وتثيرُ ما بعدَ الخيالِ. وكأنَّ الشاعر – السارد – يعيد عبارة "عمانويل شميت" في طقوس الكتابة: "أنا أذهبُ بالمجاز لأبعد من الأسلوب، إلى الدراما حيث العملية السرديّة ذاتها" ...!

من قال إن جدّنا شهريار لم يكن يحلم بدفتر أشعار؟ ولذلك افتك سلطة الكلمة من شهرزاد في غفوة منها. عندما غدرها الصباح وهي في نومة العسل في خدرها وقد طال نومها.

فليكن حلم الجدّ شهريار الذي أفتك سلطة الكلمة عندما سكتت شهرزاد (وما منعها من الكلام غير الخمول والخدور) إذا في القبض على حفنة الحروف تلك، كالقابض على جمرة في زمن تتحلل فيه الأرض تحت أقدامنا إلى رماد وتنطفي الشمس خجلا من سمسرة التجار في الخيام وتحت مظلات المعسكرات.

يقول الشاعر إبراهيم نصر الله:

"الحكاية لا تنتهي عندما تنتهي، الحكاية تبدأ، وحين تبدأ، يكون عليها أن تواصل هذه البداية إلى بداية أخرى".

أنظر ورائي، فلا أرى نهاية لشيء، وأنظر أمامي فلا أرى سوى سلسلة من الحكايات ...".

هل هي حكاية فلسطين أم حكاية الأرض أم حكاية الأم الكبرى (عشتار) أم حكاية الانثى المغتربة في لغة احتفضت بالمتن وتركت لها خربشات الهامش؟ وهي الحكّاءة الأولى. أم حكاية الشاعر والذات الساردة تكرّر أسئلة البدايات وقصة التكوين ولكن بألف شكل وشكل ومحورها فلسطين التي بدات تتجاوزها الأسئلة إلى أراضي أخرى مغتصبة.

أم أسئلة الشعر الذي لم يكن يوما ابنا للهزيمة ولم يعترف بها بل تجاوزها إلى التبشير بنقيضها ورفض الإقامة بين جدرانها البائسة لأنه ابن الأرض في مطلقها وانتماءه في الأخير للحياة. ذلك دور الشعر في علاقته بالحياة. كما رفض إبراهيم نصر الله التسليم بالهزيمة التي يعاني منها عالمه العربي والإنسان العربي المنكسر المحبط في حلمه أولا لذلك هو يقول: "لنبدأ من حلمنا أولا". مصرا على أن يغني للحياة ويسعى إلى تحقيق حلم الإنسان حلمه الكبير بمستقبل ينتصر فيه الإنساني على الإنسان.