شبلول يحيي التراث الصوفي بـ 'الأدب العرفاني'

القاهرة - يرى الكاتب المصري أحمد فضل شبلول أن الأدب العرفاني هو الأدب القائم على المعرفة الباطنية، أو الصوفية، والزهد، والبعد عن الملذَّات الجسدية، أو الترفُّع عن عالم الجسد. و"الكتابة العرفانية تستحضر العلاقة بالماضي، لأن قراءة الماضي يجب أن تصدر عن حضور كامل حيث هو فتح لإمكانية المستقبل الكامن في كلِّ ماضٍ".

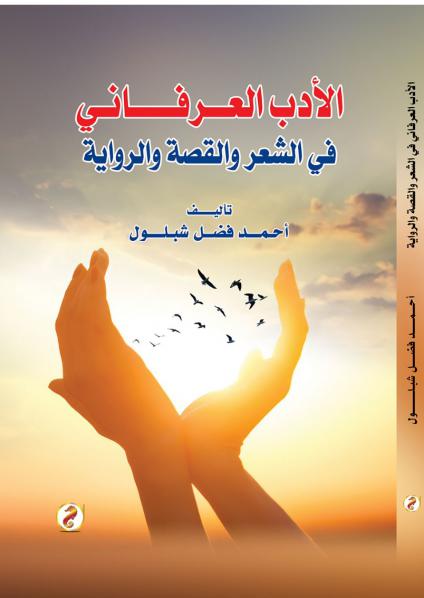

ويوضح الكاتب في مقدمة كتابه الجديد "الأدب العرفاني في الشعر والقصة والرواية" أن الأدب العرفاني يسعى إلى إحياء التراث الصوفي وتسليط الضوء على خفايا روحية في الدين الإسلامي، وبذلك تُحرِّرُه من النظرة الأحادية وتفتح تراثه على التأويل والاعتبار والأفكار التي تسمو بالفرد من عالم الملذات الضيق إلى عالم التأمل الفسيح في الكون، والجمال القلبي القائم على المعرفة الروحية.

إن فلسفة العرفان ترى أن الأمور الجزئيّة تدل على الكليّة، فقطرة الماء تدل على المحيط. وحفنة القمح تدل على ما هو موجود في الصومعة.

ويستعرض الكتاب الصادر حديثا – عن دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع في الإسكندرية - مجموعة من الدواوين الشعرية والأعمال القصصية والروائية والكتب التي اتخذت من الأدب العرفاني نهجًا أو سبيلا مضيئًا لها.

يفتتح شبلول كتابه بمقولة سيغفريد مورنتز صاحب كتاب "إخناتون وديانة النور" والتي يقول فيها: "حُكْم إخناتون رعب وذعر في الظاهر، وتقدم وانطلاق في الباطن".

ليؤكد أن مادة كتابه الجديد قائمة على الانطلاق في الباطن، وليست على الظاهر الذي كله رعب وذعر.

في ديوان "ترجمان الأشواق" لمحيي الدين بن عربي شاهد المؤلف امتزاج الألفاظ والإشارات الأنثوية بالقيم الصوفية العليا، والحكم الإلهية، فلا نستطيع أن نفصل هذا عن ذاك، نتيجة الإحكام الشعري الذي كانت عليه قصائد الديوان، ولم نستطع أن نقول على سبيل المثال أن ليلى هنا هي حبيبة قيس، أم هي حكمة وواردة إلهية؟ بل إننا لا نستطيع أن نقول إنها رمز أو قناع أو كناية، ولكنها هي إشارة فوق رمزية يشير بها الشاعر إلى الكثير من الفيوضات والإلهامات. وقس على ذلك الأسماء الأنثوية الأخرى التي جاءت في القصائد، وما أكثرها، وكلها أسماء ملهمة ارتفعت من بشريتها أو طينتها البشرية أو فخَّارها لتحلق في آفاق عليا من السمو والرفعة والإنعامات الربانية والتسبيح بجوار رب العرش العظيم.

وعن ديوان "بطائن الإدراك" لهدى عز الدين محمد قال: إن الرؤية المتعمقة لقصائد الديوان تتجاوب مع التفسير الباطني للأشياء وللعالم، وعنوان الديوان "بطائن الإدراك" يشارك في هذا التصور أو في هذا التفسير. فـ "بطائن" جمع بِطانة، والبطائن هي الدواخل، ومنها العقل الباطن، أو اللاشعور أو اللاوعي، وهي مكان الأسرار والاختباء النفسي. وباطن الجسم: داخله، وبواطن الأمر: خفاياه، أو وجوهه غير الظاهرة.

ويخلص إلى أن ديوان "بطائن الإدراك" يحتاج قارئًا من نوع خاص، قارئًا خاض في غمار الصوفية وثقافتها ودلالاتها ومعارجها، ليستطيع التفاعل مع تلك القصائد التي يراها المؤلف أيضا ذات ذوق خاص، يختلف عن قصائد ابن الفارض ورابعة العدوية ومحيي الدين بن عربي والحلاج والنفّري وغيرهم من أقطاب الصوفية.

في ديوان "بوح وقصيدة" لناجي عبداللطيف يوضح شبلول أن الشاعر لم يلجأ إلى استخدام رمزيِّ (الخمر والسُّكْر) في عشقه للذات الإلهية، ولكنه استخدم الماء والعطش بدلا منهما، إيمانا منه بأنهما – أي الخمر والسكر كما يقول البعض - مصطلحان غريبان عن الشرع الإسلامي. فلم ترد الخمر وما يلحقها من سُكر، في كتاب الله ولا في سنة رسوله، إلا بالذم واللعنة. وعلى الرغم من ذلك فقد أقر بعض الشعراء والنقاد عبارات الخمرة بأسمائها وأوصافها، ويريدون بها ما أدار الله على ألبابهم من المعرفة أو من الشوق والمحبّة، ودرءا للشبهات فقد ابتعد ناجي عبداللطيف عن هذين الرمزين واستخدم الماء الذي يروي عطش الوجد، وكذلك استخدم رمز العطر أكثر من مرة في مثل قوله: "عسى أن أتنسمَ عطرَ محبتك الآسر".

أما ديوان "مناجاة العاشقين" للشاعر محمد شحاته، فيرى شبلول أنه من عنوان الديوان نستطيع أن نحدد اتجاه الشاعر، فهو يتحدث عن العشق والعاشقين والمعشوقين، غير أنه لا يستغرق في هذا العشق لدرجة التصوف الذي أنتج لنا أعمالا وقصائد كثيرة كالتي نقرأها عند الحلاج وابن عربي وابن الفارض ورابعة العدوية وجلال الدين الرومي وذي النون المصري، وغيرهم من أقطاب الصوفية. إن قصائد هذا الديوان تتراوح بين القصائد الدينية وقصائد المديح النبوي وقصائد التصوف الخفيفة، وفرق كبير بين القصائد الصوفية، والقصائد الدينية، وقصائد المديح النبوي.

وعلى الرغم من وجود ألفاظ تنتمي إلى عالم الصوفية مثل التجلِّي، والوجد، والفناء، والشوق، والمحو، والمقام، والحُجُب، والخلوة، والسُّكر، وغيرها، فإن الشاعر لم يغرق في بحار الصوفية، وإنما نراه واقفا على شاطئها، يتأمل هذا العالم الروحاني العميق، الذي يجعل الإنسان منكفئا على باطنه أكثر من ظاهره، ويرى العالم من حوله من خلال منظاره الذاتي الباطني. فربما يُلقي اللهُ الروحَ عليه، فهو القائل في سورة غافر / الآية 15 "يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ".

في مجال القصة القصيرة يتوقف أحمد فضل شبلول عند المجموعتين القصصيتين "دمى حزينة" و"المعاطف الرمادية" للكاتب سمير الفيل، ويتحدث عن قصة "تلك الحواجز" حيث نجد من يقول: "لو وصلتَ سالمًا فسوف يُسمح لك بالعيش في واحة خضراء مع تسع من حور العين". وفي قصة "رائحة العطر" يظهر رمز الغزالة في قول شخص القصة: "في نصف ثانية نطَّت غزالة برية، ومرقت من الستارة الملونة، جرت ناحية غرفة النوم". وللغزالة رصيد كبير في عالم المتصوفة، وخاصة غزالة السهروردي رمز الروح الملائكية الشفيفة. وهناك الغزالة التي تحدثت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.

عن رواية "لا تسقني وحدي" لسعد مكاوي يقول شبلول: سنجد في هذه الرواية هذا الجو الصوفي الذي نشأ فيه سعد مكاوي، بطريقة أكثر تكثيفا من "السائرون نياما" 1963 التي بكثرة ضحاياها وقتلاها تذكره بمسلسل "الحشاشين" الذي عُرض في رمضان 1445 هـ (2024م). ويرى المؤلف أن موال النهاية يتشابه مع موال البداية في سيرة علاء الدين الصوفية، ولعلها تكون سيرة روائية لسعد مكاوي نفسه، إنه لا يريد أن يُسقى وحدُه من هذا الفيض والإبداع والمواويل، فأشركَ قارئه معه علَّه يفوز بشربةٍ هنيئةٍ من هذا النبع الصافي المتدفق بالخير والعطاء والجَمال. فلا یزالُ الجمالُ یمشي مُتحسسًا الأرضَ وضاربًا خیامَه في كل تربة صالحة.

أما رواية "عرش على الماء" للروائي محمد بركة فهي تتناول السيرة الروائية للإمام مشهور محسن الوحش، منذ أن كان طفلا في قريته "رملة العربان بطنطا" على عهد الملك فؤاد (أي قبل عام 1936) وحتى لحظة وجوده الأخير في لندن في عهد الرئيس حسني مبارك. وما بين اللحظتين أو الزمنين حياة حافلة بالهدوء والصخب، بالعلم الديني والدنيوي، بالعرفانية والشهوانية، حيث الشهوانية تعني عدم القدرة على السيطرة على الشهوات الحسية. أما العرفانية فنقصد بها الأدب العرفاني القائم على المعرفة الباطنية، أو الصوفية، والزهد، والبعد عن الملذَّات الجسدية والشهوات الحسية، أو الترفُّع عن عالم الجسد. وفي رواية بركة نجد الإمام أو الشيخ الوحش أحيانا خضرَ الوقت وغوثَ كل سفينة والإمامَ المفسِّر والأزهريَّ المجدِّد وصاحب الخلوة، وأحيانا صاحب المزاج وجلسات الحشيش والأفيون والمخدرات ومفجر الشهوات والملذَّات. فهو أحيانا عبدٌ ميتُ القلب حي الشهوة، وأحيانا العكس حي القلب ميت الشهوة.

بعد قراءة شبلول لرواية "العجوز والبحر" لإرنست هيمنجواي يتساءل: ما الذي يشعر به المرء لحظة أن يكون وحده وسط المحيط، فوقه السماء وحوله الماء من كل مكان، ولا شيء غير الزُّرقة، والقارب وبعض الأسماك، وصمت الكون؟ ويجيب: يعلو الإحساس في مثل هذه اللحظات بالخالق الأعظم الذي خلق هذا الكون ثم استوى على العرش، فتكون المناجاة أصدق ما تكون، ويكون القرب والرجاء والدعاء والابتهال، والمونولوج الداخلي، هو الخيط الرفيع بين العبد وربه، أنت مع الله والماء والقدَر والرياح والشمس والظلام، وعدة أسماك تظهر من وقت لآخر، وطيور بحرية وأعشاب ودلافين. إنها لحظة عرفانية نادرة.

كما يتوقف المؤلف عند رواية "قواعد العشق الأربعون" للكاتبة التركية إليف شافاق، حيث تنوعت الأصوات والأماكن والأزمنة، مثلما تنوعت الديانات ما بين الإسلام والمسيحية واليهودية، داخل الرواية، وانقسم التفسير الإسلامي ما بين الصوفي أو الباطني، والظاهري أو الشرعي، لينتصر الظاهري ظاهريًّا بمقتل شمس التبريزي، ولكن تعيش أفكاره ويتحول الشيخ جلال الدين الرومي من خطيب ديني وفقيه شرعي إلى متصوف أو عرفاني كبير وتصبح شهرته "مولانا جلال الدين الرومي صاحب المثنوي".

الباب الأخير في كتاب "الأدب العرفاني" خصّصه مؤلفه لبعض المراجعات العرفانية، حيث تحدث عن كتاب "اللطائف الصوفية من الفرائد السويركية" للكاتب رأفت السويركي، وكتاب "التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق" لزكي مبارك، وكتاب "الخضر في التراث العالمي" لمحمد أبوالفضل بدران، وكتاب "الصوفية في مصر .. طريقة ومجتمع" لنوران فؤاد. وفي النهاية يتساءل الكاتب: الأدب الإسلامي: هل يعبِّر عن هُويَّة الشعوب الإسلامية؟