القاضي التنوخي ينفّس عن قلق دفين في 'الفرج بعد الشدة'

لعل العوامل الشخصية كانت من أهم عوامل تأليف الكتب عند معظم أدبائنا ومؤلفينا ومؤرخينا القدامى. فقد رأينا من قبل أن مرض، ثم وفاة، ابنة المؤرخ المقريزي (1364-1442) عام 806 هـ (1403 أو 1404 م) عقب المجاعة التي وقعت بمصر عام 796 هـ (1393 و1394 م) كان الدافع الأساسي لوضع مؤلفه الشهير "إغاثة الأمة بكشف الغمة".

ويكشف لنا د. محمد حسن عبدالله الأسباب التي دفعت القاضي المحسن بن علي التنوخي (939 – 994 م) لوضع مؤلفه المعروف "الفرج بعد الشدة"، ومن هذه الأسباب أنه كان يجتاز محنة طالت سنوات، قاسى هولها صابرًا، ينتظر الفرج الذي تمهل وتدلَّل حتى وصل أخيرًا. وهو أثناء معاناته تلك كان يؤلِّف كتابَه المشار إليه، والذي يمكن اعتباره إحدى الحيل النفسية لمواجهة الشدائد والصبر على المعاناة.

إن الكتاب – وكما يقول د. عبدالله – في صميمه حلمٌ بالفرج، وتأكيدٌ على أنه قادم وتنفيسٌ عن قلق دفين وخوف من الاحتمالات.

لقد وجد المؤلف القاضي التنوخي أن أقوى ما يفزع إليه من أناخ الدهرُ بمكروه عليه، قراءة الأخبار التي تُنبي عن تفضل الله عزَّ وجلَّ، على من حصل قبله في محصله، ونزل به مثل بلائه ومعضله، ومن ثم أخذ يجمع هذه القراءات في كتاب بُغية انشراح صدور ذوي الألباب، عندما يدهمهم من شدة ومصاب.

ولكنه لم يجمع هذه القراءات والأخبار، ويضعها في كتاب، دون أن أي ضوابط فنية, إنه كان يحتكم إلى الشكل فضلا عن المضمون، فهو لم يحشد القصص والنوادر والأخبار والحكايات أيًّا كان شكلها أو مغزاها محتكمًا إلى المضمون وحده، مثلما فعل الجاحظ في "البخلاء" على سبيل المثال، ولكنه احتكم إلى الشكل أيضا، حيث نجد أن كلَّ قصة تبدأ بالشدة التي سوف يعقبها الفرج، ثم تتطور هذه الشدة، وتستحكم ثم تنتهي إلى فرج.

وهذا يعني بالمعنى الأرسطي – كما يشير الدارس – أنه يحدث تحول في الفعل أو الموقف، ويعني بمصطلحات من القصة القصيرة أن الشدة التي يعقبها الفرج تعادل الأزمة التي يعقبها الحل.

لقد تعددت طرائق تشكيل المادة القصصية في هذا الكتاب بما يدل على سبق الفن القصصي العربي إلى اكتشاف أساليب للقص، كنا نظن أنها من مبتكرات عصرنا، وإذ بها تعود إلى القرن الرابع الهجري، وربما قبله.

لقد استخدم القاضي التنوخي أساليب قصصية كثيرة إلى جانب السرد، منها أسلوب الحوار، وتنوع اللغة التي تجري على لسان الشخصيات، وتعدد هذه الشخصيات وتنوعها من خلفاء ووزراء وقادة وأدباء وتجّار وجوارٍ وغانيات ولصوص وخدم وغلمان وعرب وعجم، ممن عاصرهم المؤلف أو سبقوه بزمن يطول أو يقصر.

إننا سوف نلاحظ أن الحوار الذي يشكل عنصرًا أساسيًّا في هذه الحكايات والقصص، ليس مجرد عبارات متبادلة تؤدي إلى معلومات، بل أن الحوار فيها يكشف عن طوايا المتحاورين وطاقة الذكاء التي يملكها كل منهم.

لقد قسمت حكايات وقصص وأخبار كتاب "الفرج بعد الشدة" إلى خمسة أقسام هي: القصص الوعظية، والقصص الاجتماعية، والقصص الفنية، والقصص الشعبية، وأخيرًا القصص السياسية، وهو تقسيم اجتهادي قام به الدكتور محمد حسن عبدالله، لكونه أقرب إلى إدراك القارئ المعاصر، ومفاهيم الأدب والنقد، وهو قائم على استنباط مغزى القصة التي قد تحمل أكثر من مغزى، فيغلب أحدها على الآخر، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوجه الفكري والروحي الخاص للمؤلف وأهدافه من وضع كتابه هذا.

أما تقسيم المؤلف نفسه في كتابه الأصلي، فقد جاء في أربعة عشر بابًا، هي: ما أنبأ الله تعالى به في القرآن من ذكر الفرج بعد البؤس والامتحان، ما جاء في الآثار من بشر بالفرج بفأل أو دعاء، من استعطف غضب السلطان، من خرج من حبس أو اعتقال، من بشر بالمنام، من نجا بالاتفاق (بالمصادفة) أو العمد، من عاين القتل ثم نجا، من ناله بلاء المرض فعافاه الله تعالى.

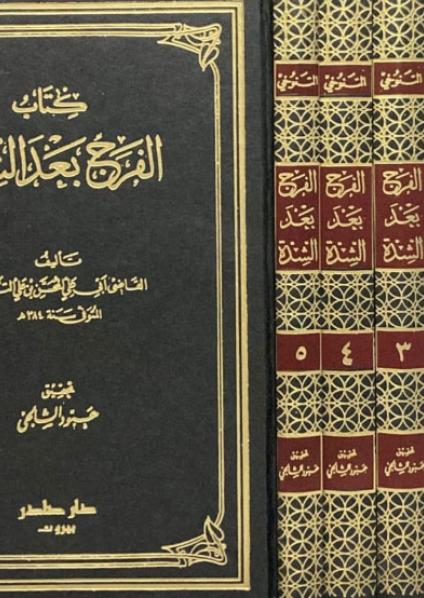

إن كتاب "الفرج بعد الشدة" لمؤلفه القاضي التنوخي الذي صدر عن سلسلة "كتاب اليوم" بالقاهرة – العدد 334 – بعد أن قام د. محمد حسن عبدالله بانتقاء مادته ورتَّبها وبوَّبها ودرسها وشرح بعض كلماتها غير المتداولة أو الصعبة حاليا، لهو عمل تراثي جدير بالقراءة والمعايشة، إنه دعوة إلى المهتمين بالتراث لاستخراج كنوزه وآثاره المفيدة، ودعوة إلى نفض الغبار عن تراثنا الحكائي أو القصصي بصفة خاصة، وتقديمه بشكل انتقائي يقربه إلى القارئ المعاصر، ونأمل أن تجد هذه الدعوة صداها عند المتخصصين في تراث هذه الأمة العريقة.