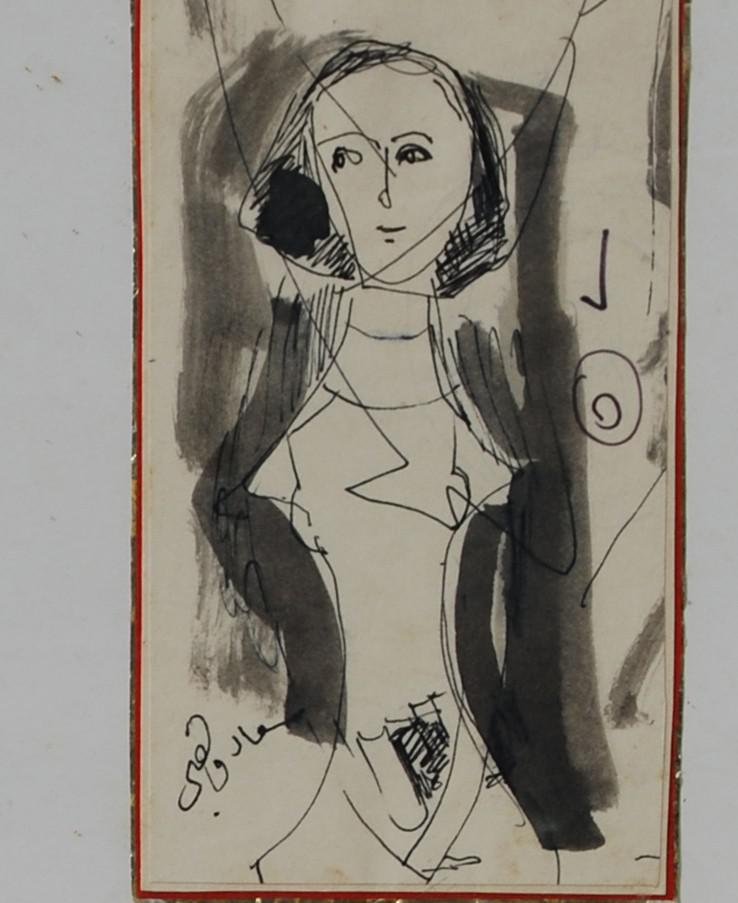

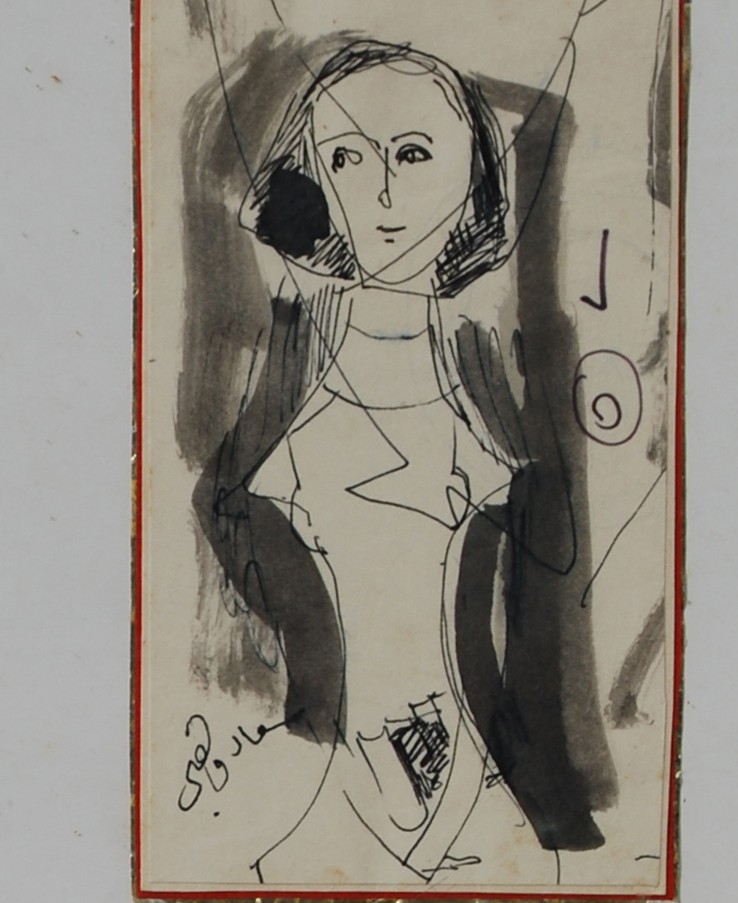

سعاد وهبي بين نجيب محفوظ وسيف وانلي

هل استطاع الفنان سيف وانلي أن يرسم أوصاف نجيب محفوظ لبطلته سعاد وهبي، إحدى شخصيات قصص "المرايا"، تلك الشخصيات التي بلغت خمسًا وخمسين شخصية، رسمها جميعا وانلي أثناء نشر نجيب محفوظ لمراياه في مجلة الإذاعة والتلفزيون المصرية عام 1971 عندما كان يرأس تحريرها الناقد رجاء النقاش؟

لقد رأى رجاء النقاش أن يستعين بفنان طليعي من الإسكندرية كان ملء السمع والبصر، ويميل إلى التجريد أكثر من التجسيم، لكنه لم يسبق أن رسم عملا من أعمال نجيب محفوظ، حيث كان الفنان جمال قطب – في هذا الوقت - هو صاحب البصمة الخاصة بأغلفة محفوظ عندما كان ينشر أعماله لدى ناشره "مكتبة مصر".

ولكن رأى النقاش أن سيف وانلي سوف يستطيع أن يقدم جديدا في العالم التشكيلي من خلال رسمه لتلك الشخصيات الحية والنابضة بالحركة والتفاعل مع المجتمع التي يقدمها محفوظ في "المرايا".

لم يعترض نجيب محفوظ على رأي النقاش، وترك الأمر له، وقال: "المتأمل في لوحات سيف وانلي يرى أنه استطاع بالفعل أن يترجم ويبدع على طريقة مغايرة لجمال قطب أو الحسين فوزي (صاحب لوحات "أولاد حارتنا" عندما نشرت بجريدة الأهرام 1959)، فهو مدرسة أخرى تناسب الترميز أو التشوّه الذي عليه شخصيات "المرايا"، واتضح هذا أكثر عندما صدرت الرواية في غلاف مقوّى وجاكت ورقي يحمل بورتريهات وانلي بحجم طابع البريد في عام 1999 عن الجامعة الأمريكية في القاهرة، وزيتونة برس. وهنا تتعانق الكتابة مع اللوحة عناقًا حميميا. لقد اختار وانلي – الذي لم ألتق به (رحل عام 1979) - ألوانًا تعبر عن دواخل الشخصية بتقلبها حينًا، وتناقضها حينًا آخر، وانفتاحها على التجدد أحيانًا أخرى".

ويضيف محفوظ: "لقد قرأ سيف وانلي شخصياتي ولكنه رسم كائنات تجمع بين عالم الكاتب وفضاء الرسام، وكأنه كان يستمد الإلهام من نبعين، أحدهما مزدحم جارف مثل حارة القاهرة، وثانيهما صاف وخلاب كبحر الإسكندرية في الصيف".

ومن يقرأ قصة سعاد وهبي في "المرايا" سيجد أنها كانت طالبة جامعية في كلية الآداب عام 1930، وكانت طالبات ذلك الوقت قليلات لا يتجاوزن العشر عدًّا، ومعظمهن كن محتشمات، يغلب عليهن طابع الحريم، ويتجنبن الزينة، ويجلسن في الصف الأول من قاعة المحاضرات وحدهن، ولا توجد كلمات أو صداقات بينهن وبين زملائهن من الطلبة إلا في أضيق الحدود، ويتم ذلك في حذر وحياء.

وفي هذا الجو المتزمت المكبوت ظهرت سعاد وهبي، فقلبت الطاولة على الجميع بجمالها وأنوثتها وفساتينها ومشيتها ونهديها النافرين وجرأتها ومناقشاتها مع الأساتذة بصوت مسموع، فأشعلت الفتنة في الصفوف، ونُحتت لها الأوصاف والألقاب، فهي: أبلة سعاد، وكلية سعاد، وبانت سعاد. ووصفها أحدهم بأنها غانية لا طالبة. وقال البعض إنها من حي اليهود بالظاهر ولِدت وترعرعت في جو من الحِّرية الجنسية المطلقة! وأنها امرأة لا عذراء مُجربة للسهر والسكر والعربدة!

وكان لا بد أن تتدخل إدارة الكلية في أمر مثل هذا، خاصة عندما جاء طلاب من كليات أخرى ليشاهدوا ملكة الفتنة الجامعية. فاعترضت على مصادرة حريتها، وصدر أمر فصلها من الكلية، ولكن تدخل والد سعاد وجهات أخرى فسحبت الكلية قرار الفصل، بعد كتابة تعهد بالالتزام، وعادت سعاد بفستان محتشم طولا وعرضًا، لكن ثدياها لم يستطع تعهد الوالد بتغيير موضعهما ولا فتنتهما، فظلا نافرين يتحديان العميد والتقاليد جميعا.

ولكن مع بداية العام الدراسي الجديد، لم يرغب مدرس اللغة الإنكليزية في تجديد عقده، ولم ترجع سعاد للكلية. وتُرك الأمر مفتوحًا لتخمينات كثيرة. قيل إنها سافرت مع المدرس الإنجليزي، وقيل إنها تزوجت، وقيل إنها أصبحت غانية في شارع الألفي (وسط القاهرة)، ويقول السارد: مع كثرة تقلبي في أنحاء القاهرة فلم تقع عليها عيناي منذ ذلك التاريخ البعيد.

ترى كيف رسم الفنان سيف وانلي تلك الشخصية الغريبة والمتمردة على المجتمع الجامعي في مصر في ذلك الوقت؟

المتأمل في الاسكتش أو الخُطاطة أو العُجالة التي قدمها سيف وانلي لهذه الشخصية، سيجد نفسه أمام شخصية جميلة ذات ملامح هادئة، غير مثيرة وغير شهوانية، وذات ملابس محتشمة لا تبرز شيئا من أنوثتها، ولا يوجد ذكر لنهديها النافرين اللذين وصفهما محفوظ أو سارد القصة. سنجد أيضا أنها شخصية مجللة بالسواد، أو وضعت فيما يشبه المستطيل الأسود، ربما هذا يتلاءم مع نهايتها في القصة، فقد ذهبت سعاد إلى المجهول، ولا أحد يعلم عنها شيئا، وترك السارد نهاية القصة مفتوحة لينهيها كل قارئ بمعرفته وتأويله وخياله وثقافته، ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا الفترة التي ظهرت فيها تلك الفتاة وهي 1930.

لم يرسم وانلي سعاد وهبي على أنها مشوهَّة أو غانية كما ادعى أحد الطلاب، ربما نلاحظ أن فستانها ضيق بعض الشيء على جسدها، ولكن بما لا يثير الشهوة أو الرغبة، فهي لم تكن غانية من وجهة نظر الرسام، ونلاحظ أن يديها المتدليتين إلى أسفل تحتضن – بطريقة تجريدية أو رمزية - بعض الكتب، ما يدل على اهتمامها بالتعليم.

ولم يهتم الرسام بإبراز احمرار الشفتين على سبيل المثال، كما ورد في القصة، فجاءت شفتا سعاد بطريقة تجريدية أيضا مجرد خط أسود بسيط، وكان من الممكن أن يرسم الشفتين في تجريدهما باللون الأحمر ليوحي لنا بما تركه السارد من وصف وانطباع. وأيضا لم يلوِّن الخدين أو الوجنتين بشيء من الحمرة، كما جاء في وصف السارد.

أيضا شَعر سعاد وهبي القصير لم يختلف كثيرا عن شعر أي فتاة في سنها محتشمة في ذلك الوقت. وقد ترك لنا الفنان كتلة سوداء على الأذن اليمنى للفتاة، بطريقة قد توحي أنها تسد أذنها عن ما يقال عنها، سواء من زميلاتها أو زملائها أو مدرسيها.

وقد لاحظتُ أن في عيني الفتاة الضيقتين بعض الشيء، بعض اللوم والعتاب وتكاد تبكي. إنها تمنحنا نظرة جانبية فيها نوع من الحسرة، فلا تنظر أمامها أو لا تنظر لمن يشاهد اللوحة كما الموناليزا. وكأنها تلقي بعتابها على المجتمع ككل. ولا تلوم نفسها. وعلى الرغم من أن السارد وصفها بأنها "امرأة لا عذراء مُجربة للسهر والسكر والعربدة! فأن الرسم لم يعبر عن ذلك كما أرى، ولم يعبِّر عن التشوّه الذي قصده صاحب "ميرامار".

هل كانت هذه العُجالة أو الخطاطة التي أمامنا لسعاد وهبي، كانت مجرد خطاطة أولى للرسام عن شخصية سعاد وهبي، وأضاف بعد ذلك أبعادًا جديدة تحمل الصفات التي خلعها السارد على تلك الشخصية، أم كان للرسام رأي مختلف عن رأي السارد لبطلة القصة وبطلة اللوحة أو بطلة الخُطاطة التجريدية؟

لقد صدق نجيب محفوظ عندما وصف وانلي بأنه "كان يستمد الإلهام من نبعين، أحدهما مزدحم جارف مثل حارة القاهرة، وثانيهما صاف وخلاب كبحر الإسكندرية في الصيف".

وأعتقد أن هذا الوصف ينطبق على شخصية سعاد وهبي التي نبعُها الأول مستمد من حارة القاهرة، بالأوصاف التي خلعها عليها السارد، ونبعها الثاني صاف وخلاب كبحر الإسكندرية في الصيف كما رسمها سيف وانلي.