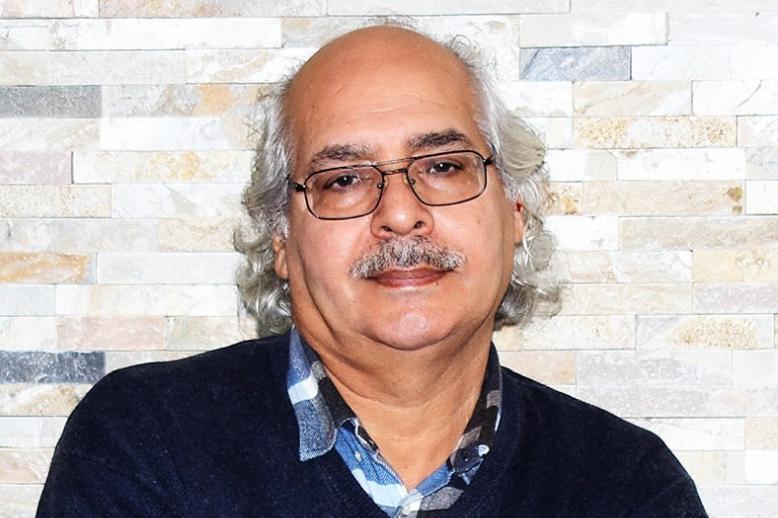

عبدالمجيد الهواس.. سينوغرافيا لغة المسرح الحية لصناعة الدهشة والأسئلة

حين نتحدث عن المسرح المغربي في العقود الأخيرة، لا يمكن تجاوز د.عبدالمجيد الهواس الذي يشكل علامة فارقة في مشهد ظل يراوح بين التأسيس والتجريب والبحث عن هوية مسرحية معاصرة قادرة على استيعاب الأسئلة المتراكمة للحاضر. الهواس ليس مجرد أكاديمي يدرّس تقنيات العرض في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ولا مجرد مخرج يوقع أعمالًا على الخشبة، بل هو واحد من أولئك القلائل الذين جمعوا بين النظرية والممارسة، بين المختبر والركح، وبين المغامرة الفنية والانشغال النقدي، لذلك ظل اسمه مرتبطًا بمفهوم "السينوغرافيا" كأفق يوسع معنى العرض المسرحي، ويمنحه بعدًا يتجاوز الزخرفة أو الديكور إلى كتابة بصرية وصوتية قادرة على صناعة الدهشة وطرح الأسئلة.

اشتغل الهواس مع فرق مسرحية متعددة قبل أن يطلق مشروعه الخاص مع "مسرح أفروديت"، وفي كل محطة ظل وفياً لرغبة عميقة في إعادة التفكير في علاقة الجسد بالفضاء، والنص بالعرض، والجمهور بالمسرح نفسه. ولم يكن هذا البحث منعزلًا عن حركة المسرح العربي، بل امتد حضوره إلى ورشات ومهرجانات داخل المغرب وخارجه، من أبرزها إشرافه على ورشات السينوغرافيا في مهرجانات عربية، مثل "مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة" في الإمارات، حيث قدّم مقاربة تجمع بين البعد التاريخي للمفهوم والاتجاهات المعاصرة التي حولت السينوغرافيا إلى لغة قائمة بذاتها.

وفي هذا الحوار، نقترب من عوالم عبدالمجيد الهواس، من تجاربه العملية إلى ورشاته التدريبية، ومن نظرته للحرية والسينوغرافيا إلى رؤيته للمسرح العربي في الخليج كما في المغرب..

** كيف تنظر إلى المسار الطويل الذي قطعته منذ بداياتك في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي وصولًا إلى تأسيسك لمسرح أفروديت؟

أعتقد أن الرحلة التي قطعتها منذ سنة 1986 (سنة تأسيس المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي) إلى حدود الآن كانت مثمرة إلى حد بعيد، برغم الصعوبات التي اعترت البدايات خاصة في محاولة إعادة النظر في التصورات الهرمية والتقليدية للفن المسرحي، مع إعادة الاعتبار لأهمية تقنيات وفنون الخشبة بدل التركيز على الأهمية المطلقة للنص. وكان هذا الأمر داعيا لأن أنخرط في التجربة الفعلية إلى جانب أهم الفرق المسرحية في تسعينيات القرن الماضي وعلى رأسها فرقتي "مسرح اليوم" تحت إدارة الفنانة ثريا جبران وفرقة "مسرح الشمس" تحت إدارة الكاتب يوسف فاضل، ثم كان لي أن أؤسس سنة 1999 فرقة "مسرح أفروديت" وأشرف على إدارتها معطيا أهمية خاصة للإخراج المسرحي معتمدا في البدء على قصائد وأشعار تستلزم تصورا فنيا وجماليا وإعدادا دراماتورجيا مغايرا لما كان سائدا.

** كيف تترجم في أعمالك قناعتك بأن السينوغرافيا ليست مجرد ديكور بل كتابة بصرية وصوتية متداخلة مع جسد الممثل وحركة الفضاء المسرحي، وما التحديات التي واجهتك في ترسيخ هذا الفهم داخل الممارسة المسرحية المغربية؟

لقد أصررت في هذا السياق على تثبيت الوعي بأهمية النظر إلى السينوغرافيا كفعل حيوي يلتف حول عمل الممثل وذلك عبر الإصرار على مواكبة الإنجازات التي تحتفي بشعرية الفضاء وتصر على الإقناع بأن المكونات الفنية ليست مجرد حيل تزيينية تنبع من خيال مخرج/سينوغراف بقدر ما هي لغات ودراماتورجيات أو لنقل كتابات موازية قادرة على بناء المعاني عبر الصوت والضوء والصورة. هذه المكونات تكون أحيانا أبلغ من الكلمة ما دامت الكلمات تعجز مرارا عن إبراز الأحاسيس الخفية والغامضة للمواقف وللشخصيات.

** إذا استعدت لحظاتك الإبداعية مع عروض مثل "لعب الدراري"، "شجر مر"، "شتاء ريتا الطويل" و"ما تبقى لكم"، ما الذي يظل حاضرًا في ذاكرتك من حيث الرهان الفني، والمغامرة في تجريب أشكال فرجوية جديدة، واصطدامها أحيانًا بالتلقي النقدي أو الجماهيري؟

مجمل القول أن الأعمال التي أنجزتها أو ساهمت في إنجازها ظلت دائما تحتفي بالجوانب التشكيلية وبالبعد التجريبي للبحث عن ممكنات درامية كانت في السابق جد محدودة. طبيعة هذه المغامرات الفنية كان يتم تلقيها بالإعجاب أحيانا وأحيانا تم اعتبارها موجة عابرة. غير أنها لم تكن كذلك كلما تجاوزت الاجترار واستطاعت أن تبرز أن العمل المسرحي ليس مجرد نص أدبي بقدر ما هو مجموع نصوص تحتفي في تزامن بالممكنات التي تستلزمها الفرجة. أو ليس المسرح هو أبو الفنون؟ حاليا لم يعد أحد يتساءل إن كان ما قدمته أو أقدمه للمسرح هو مسرح أو شكل آخر من الفنون الحية.

** إلى أي مدى استطعت من خلال التدريس تكوين جيل جديد قادر على ابتكار لغة مسرحية بصرية متحررة من القوالب الجاهزة، وكيف توازن بين دورك كمؤطر أكاديمي وكفنان ميداني يختبر العروض على الخشبة؟

على المؤطر في مجال الفنون أن يكون فنانا ممارسا قبل أي شيء، أن يعطي النموذج عما يحاول أن ينقله للآخرين وأن يقودهم -بعد تعلمهم للأساسيات- إلى الجرأة والمغامرة وإلى التعلم من الأخطاء. ذلك أن تزامن الممارسة الفعلية والتأطير الأكاديمي أمران متلازمين يغذيان بعضهما. بالنسبة إلى الجيل السابق والجيل الجديد، راهنت دائما على أن يكون الخريجون طرفا في المشاريع التي أقدمها للمسرح، وبالفعل نجح العديد منهم في الانضمام لفرقة "مسرح أفروديت" التي أشرف عليها. توزعت أدوارهم بين التصور السينوغرافي للفضاء، وللأزياء، ولتقنيات الصوت والإضاءة. والآن أصبح أغلبهم أسماء لامعة في الساحة المسرحية، وبعضهم صار جزءا أساسيا من طاقم التدريس بالمعهد العالي للفن المسرحي. كل هذا التلاقح أعطى نفسا وإبداعا جديدين للممارسة المسرحية في المغرب وفي العالم العربي، قوامها قدرتهم على ابتكار لغة بصرية متجددة ذات بلاغات متعددة، ووعيا خاصا بأهمية "الدراماتورجيا الركحية" التي تلغي الهرمية التقليدية لصالح الإبداع الجماعي المتكافئ.

** ما الذي تمثله لك فكرة الحرية في المسرح، سواء في اختيار النصوص أو في تجاوز البنية التقليدية للعرض، وكيف أسهمت ظروف استثنائية مثل جائحة كورونا في إعادة صياغة علاقتك بالفضاء المسرحي؟

الحرية محكومة بقواعد الفن وبخاصيات المجتمع والظروف المحيطة به في شتى مراحل تطوره؛ ولعل الحديث عن الجرأة الفنية أهم بكثير من المفهوم الفضفاض للحرية. ذلك أن الجرأة الفنية ترتبط أساسا بالروح المبدعة لدى الفنانين الذين يستشرفون آفاقا جديدة، ومن ثم فهي تدفع بحركة الفن إلى الأمام وتطرح بدائل جديدة لكل ما هو اجترار لما سبق. في حين أن تجاوز البنيات التقليدية فقد تم تحققه بعد أن تم استيعاب التجارب السابقة، فنيا وجماليا، فلكل مرحلة أسئلتها وهواجسها، وجودية كانت أو إنسانية. مع العلم أن كل مبدع يتمتع بخاصية. فليس عمل الفنان استعراضا بقدر ما هو تجاوب وجس للنبض وللحاجة الملحة لطرح أسئلة الآن-هنا. وهذا بالضبط ما حدث في الربيع العربي وفي جائحة كورونا. لحد الآن لا زال ارتداد صدى المرحلتين ينعكس على تجارب المسرح، بين المحلي والكوني، الخاص والعام، وحذر يقظ لكل ما قد يحدث لاحقا.

في حين أن جائحة كورونا أفرغت المسارح من الناس وألغت التجمعات وغيرت وعيهم من طمأنينة وهمية إلى حالة حادة من القلق. مع العلم أن المسرح هو فن اللقاء بين الناس وشرط وجوده أن يكون اللقاء آنيا ومباشرا قوامه التجربة الحية. صدمة طارئة أبرزت أنماطا جديدة من التعبير الفني ووضعت شروطا جديدة للعمل المسرحي الذي صار ينأى عن الشخصيات والقصص المتخيلة لصالح أعمال تحكي عن واقع الناس. مع العلم أن عددا من التجارب العربية ظلت دائمة السعي نحو بدائل للفضاء المسرحي الغربي مقابل فضاءات تحتفي بالفرجات الشعبية التي تقام في الساحات والمواقع الخاصة دون أن يكون هذا المسعى وليد الجائحة بقدر ما كان هاجسا من هواجس عدد من رواد المسرح العربي الذي نراهنوا على إيجاد بدائل للمفهوم التقليدي الذي ترعاه الآليات التي تقترحها الخشبة على الطريقة الإيطالية الداعمة لسلبية التلقي والتي تم تثبيتها من قبل الاستعمار، مقابل فضاءات تحرص على إعادة تنظيم فضاء العرض نكاية بالنموذج الغربي الذي يعارض التفاعل الإيجابي بين العارض والمتلقي.

** كيف ترى مستقبل المسرح المغربي في ظل الحراك الثقافي الراهن، خاصة مع بروز تجارب شبابية جريئة، وهل ما زلت تراهن على السينوغرافيا كمدخل أساسي لتجديد لغة المسرح محليًا وعربيًا؟

يعرف المسرح المغربي اليوم حيوية لم نعهدها من قبل، انطلاقا من تعدد التجارب على اختلاف مستوياتها ورؤاها الفنية، وذلك بعد أن تراجعت الرؤية الأحادية التي كانت تنظر إلى النموذج الغربي مرجعا أوحد، والدليل على ذلك القيمة الفنية للأعمال التي تعرض والأسماء اللامعة التي قطعت أشواطا في استيعاب دورها في إعطاء نفَس جديد يتجاوز حدود الإيهام بما ليس حقيقي. وقد تكون علامات ذلك بادية في كيفية التعامل مع الفضاء والعناصر البصرية والسمعية وطرق أداء الممثل. تبقى السينوغرافيا بالنسبة إلى الجيل الجديد من المبدعين البوابة الرئيسية التي تمنح معنى لتصورات الإخراج ما دامت إعادة تشكيل الفضاء هي المدخل. ينعكس كل ذلك في طريقة إعادة تشكيل العلاقة بين فضاءي الإرسال والتلقي والتجديد في أساليب الأداء بتبني الوسائط الحديثة من صوت وصورة، بمعنى إعادة صياغة المعاني انطلاقا من الصياغة المتجددة للدراماتورجيا التي صارت تنأى عن التقاليد الأرسطية التي تبناها المسرح الغربي فيما سبق.

** كيف أثرت قراءاتك وتجاربك مع المسرح العالمي على صياغة رؤيتك الإخراجية والسينوغرافية، وهل هناك أعمال أو مخرجون عالميون تركوا بصمة خاصة في مسارك الفني؟

لقد تتلمذنا دائما على يد مبدعين عالميين تجاوزوا مفاهيم المسرح البرجوازي وانخرطوا في العمل المختبري وتجريب الأساليب الجديدة في تصور الفضاء وفي طرق أداء الممثل خاصة بعد أن تم اكتشاف أهمية مسارح الشرق التي لا تفصل داخل العمل المسرحي بين النص والموسيقى والتعبير الكوريغرافي والرقص. لكن من موقعي كفنان يدرس المسرح ويمارسه أجد في كل مبدع شيء يفيد تجربتي الخاصة. إخراجيا قد أميل حاليا إلى أعمال اللبناني "وجدي معوض"، والمحاضرات الأدائية لـ"ربيع مروة" وأعمال المخرج الروماني "سيلفيو بوركاريتي" الذي يشتغل إلى جانبه كل من السينوغراف "هيلموت شترومر" و"بوهاجيار" وقبلهما كل من أعمال السينوغراف "ريشار بيدوزي" إلى جانب المخرج "باتريس شيرو"، ثم "غي-كلود فرانسوا" إلى جانب "أريان منوشكين"، مع التأكيد على المزات الخاصة لأعمال "يانيس كوكوس" واللائحة تطول.

** عندما تنظر إلى إرثك الفني بعد عقود من العمل، ما الذي تطمح أن يبقى منه حيًا في ذاكرة المسرح المغربي والعربي، سواء على مستوى العروض أو على مستوى الأفكار التي دافعت عنها؟

ما يبقى حيا هو ما يثبت في ذاكرة الناس. وما أطمح إليه هو ألا أقف عند حدود ما قدمته سلفا. لكني آمل أن تكون اجتهاداتي جزءا ملهما للأجيال القادمة كما ألهمت عددا لا يستهان به من مبدعي اليوم، وأن يتم استيعابها ثم تجاوزها نحو إبداع جديد.

** كيف تنظر إلى التجربة المسرحية في الخليج العربي، وخاصة في الإمارات، من حيث تطور البنية التحتية، وتنوع الأساليب الإخراجية، وحضور المهرجانات، وما الذي يمكن أن تتبادله التجربتان المغربية والخليجية من خبرات ورؤى لتطوير المشهد المسرحي العربي ككل؟

أنا مقل في تتبعي للمهرجانات، لكن كل ما شاهدته من تجارب إماراتية يشي بالنضج في الوعي المعرفي بخاصية كل ثقافة والتطلع نحو آفاق العالمية. وهذا الحرص يلقى مثيله في عدد من الأعمال التي تنتجها المسارح العربية التي توازي بين التعبير المحلي والقدرة على تدوير الثقافات الأجنبية لصالح التجربة الخاصة. ومن هذه الزاوية يمكن القول إن الوعي بما هو كوني والخصوصيات الثقافية المحلية هو مفتاح لآفاق واعدة.

** كيف تصف تجربتك في ورشة السينوغرافيا التي أشرفت عليها في كلباء، وما أبرز الأفكار التي حرصت على نقلها للمشاركين في سياق مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة؟

سعدت كثيرا بهذه التجربة التي تشرف عليها وترعاها دائرة الثقافة لحكومة الشارقة، وللانخراط الفعلي للمركز الثقافي لكلباء الذي يستعد لاحتضان الدورة الثانية عشرة لمهرجان المسرحيات القصيرة الموهوبة للشباب، عبر دورات تكوينية سنوية في تقنيات التمثيل والإخراج وتقنيات وفنون الخشبة والتي يؤطرها فنانون وأكاديميون قادمون من مختلف الأقطار العربية. عمل جدي وسعي واع بأهمية تطعيم مواهب الشباب وصقلها دورة بعد دورة بالمعرفة العلمية والفنية. ذلك أن الموهبة لا تكفي دون وعي بأهمية التكوين. ولقد سعدت أيضا بانخراط فناني ومبدعي المستقبل في هذا المشروع بجديتهم وحماسهم من أجل تقديم الأفضل.