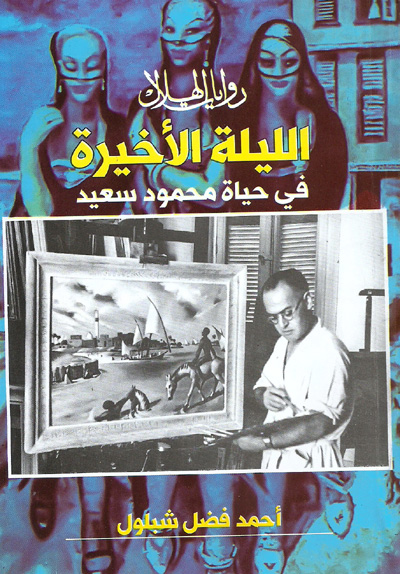

الاحتفاء بالموت في "الليلة الأخيرة في حياة محمود سعيد"

من شهد الفنان محمود سعيد فى زمانه لا يخالجه شك في أنه باق إلى ألف عام، وأنه مُحتفل به بعد ألف عام، وأنه أسطوره من أساطير الفن العالمي ينبىء الدنيا بامتداد خبره ما بقي لعصره خبر بين سجلات العصور.

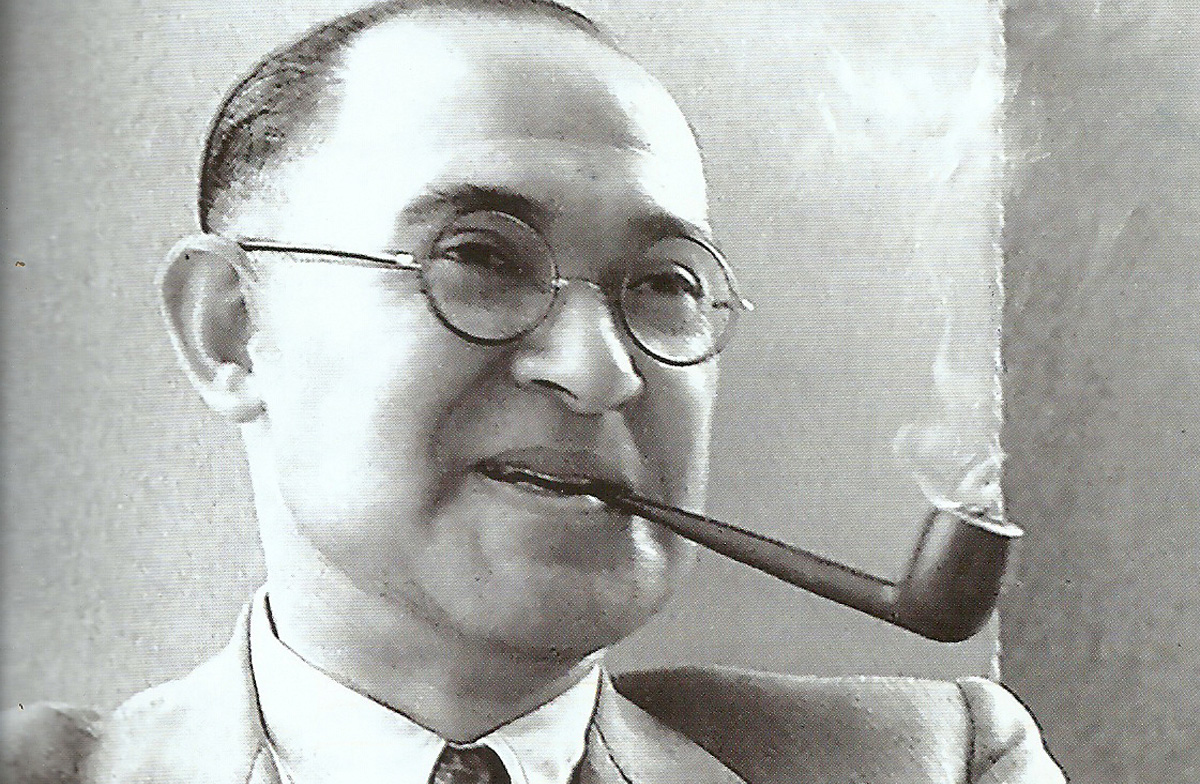

في الثامن من أبريل/نيسان عام 1897 وُلد كما وُلد كثيرون، ومات فى 8 ـبريل/نيسان عام 1964 كما مات وآخرون، تكررت الولادة والوفاة في الأمة العربية مئات الملايين من المرات، ولم يزل مولده حادثاً فرداً بين ثمرات الأصلاب والبطون .

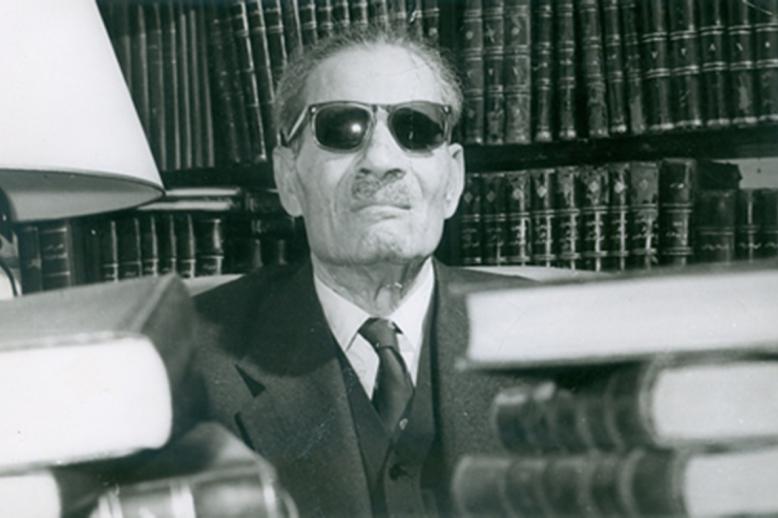

وها هو الروائي أحمد فضل شبلول يرى أنه من فطن الفن أن يقف على ذكراه بعد قرابة ستة عقود لتمجيده، بل رأى أن من سوء الأدب أن تمضي كل هذه العقود ولا يستوقف الماضي محتفلاً بذكراه، مستعيداً لفنه، مشيراً إلى عظمته التى جاوزت من سبقوهم بإصدار رواية "الليلة الأخيرة فى حياة محمود سعيد"، فخطر له أن يستدعيه من حظيرة الخلود إلى شهود ذكراه، وجعله يستأذن ملك الموت أن يمنحه مهلة قليلة من الوقت ليطلعه على معنى الحياة من خلال لوحاته التي توحى ببهجة الحياة والوجود على حد قول السارد ففي ذلك الأمد متسع لرحلة حول الكرة الأرضية يرى فيها ما يعنيه أن يراه من جمال إبداعاته، ويقول فيها ما ينبغي أن يقول، ويجرى على لسانه رأيه في الحياة والموت، قياساً على ما صنع المعرى في السماء حين حدثنا في "رسالة الغفران" بلسان الأدباء والشعراء، وجعل من آرائهم وأخبارهم دليلاً على عظمتهم .

ويحسب لشبلول أنه تقمّص روح محمود سعيد ليعرض حوادث الدنيا كما تتمثل له، كما يحسب له أنه أتى بصفوة الآراء التي توافقه وتُستخلص من جملة تفكيره .

وأحسب أن الكاتب لم ينحل الفنان محمود سعيد رأياً ينكره لو أنه عاد إلى هذه الحياة الدنيا في زمننا هذا. ولهذا كانت جملة الأفكار التي وضعها شبلول على لسان محمود سعيد تتوافق وتترجم حركة الفن التشكيلي حين ينظر إلى حقائق العالم في زمننا الحديث. وقد طوّف شبلول بصحبة ملك الموت في تلك المهلة التي منحه إياها في متاهات القرن العشرين، وكلاهما أبدع وأجاد، الفنان محمود سعيد المغرق في الواقع، والخلف شبلول في شرح معميات ذلك الخيال، ولهذا جاءت ريشة أحمد فضل شبلول لترسم روح الفنان الفذ في صورة نابضة بالحياة، تعمّد فيها شبلول المناوأة الخفية مع ملك الموت، ولم يرفض قابض الأرواح هذه المناوأة بل جرى في مجراها. فوافقه متعجباً أو متهكماً على حد سواء حين قال له على لسان محمود سعيد: "تعالَ أيها الموت الجميل أحكي لك أيامي وأعرض عليك لوحاتي التي لم تشهدها من قبل، لوحاتي هي حياتي، فهل ستشهد أيها الموت لوحات الحياة، فلعلك تحيا معها". (ص 9).

بطل يوشك أن يكون ملهماً خارقاً لأن تأثيره في النغم اللوني أحدث ثورة من خلال نظرة واقعية مغرقة في التعبيرية، وإن لم تتخل عن الرؤية وشاعرية الأسلوب وقدر من الذاتية تعودنا أن نقرنها بالغنائية

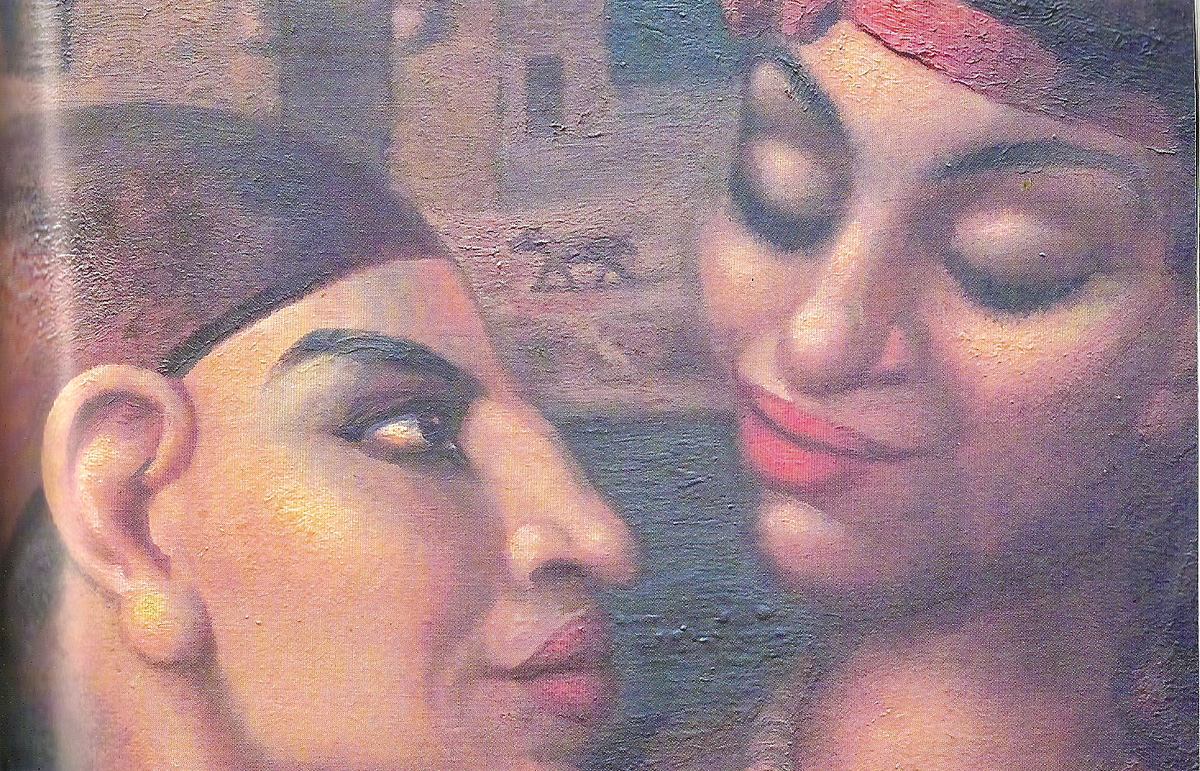

فأنس ملك الموت إلى هذا التهكم الرقيق وهو يعرض عليه لوحة "المستحمة": "انظر إلى هذا الجسد الرائع .. انظر إلى تقاطيعه وملامحه، انظر إلى الحلمتين المنتفضتين اللتين تُرضعان الحياة فتصير أجمل". وتعمد السارد المناوأة حين قال: "يمكنك الحصول على قبلة من تلك الشفتين الورديتين المبللتين بسحر الماء العاشق". (ص10).

لقد نجح السارد في إعلاء قيمة الفن فصقله وحبّبه إلى نفسه أولاً ليستسيغه متلقيه ثانياً، ويستمرئ مذاقه، وليجعل من اللون نفسا ناطقة لا تقول كلمة في جدها أو لهوها إلا جمعت فيها خلاصة ما عندها من حضارة وجمال وشعور. وكانه يقول: أو ليست كل الأشياء مخلوقات ناطقة تفصح عن دخيلتها فى غنائها ومناجاتها. ففي اللون الذي استحال عند السارد إلى "ضوء يسبح فيه". (ص 28). وفيه يرى النور الذي يبدّد ظلام البشرية، إنه رحلة البدء والعودة ففيه، خلاصة المقال ونهاية المآل في كل الصنوف والأشكال .

ومن هنا استعظم شبلول الفنان محمود سعيد وحسب أن قدرته على الإبداع فاقت التصور، وارتقت به مرتقى أبعد من التصورات البشرية، فألحقه بعالم الغيب، ووصل بينه وبين من رحلوا من العظماء على نحو ما صنع المعري في رسالة الغفران، وقد مضى الآن زهاء ستة عقود على موت الفنان، دارت فيها الأيام دورتها واضطربت فيها الحوادث اضطرابها. فاتفق الكاتب بينه وبين متلقيه أن يحتفل بتمجيد الفنان العظيم يرضى به فنه، وينهض به إلى مجد كريم. ومن أجل ذلك استمهل ملك الموت وهو في احتضاره، ولكنه مملوء بحب الحياة، لأنه أنف في لحظاته الأخيرة مخاصمة الدنيا، ومناهضة أحزان الموت حين ألتقى الملكة كليوباترا التي ألحت على السارد (شبلول) ليرسمها في لوحة شاهقة ووافقها على أمل أن تمنحه الخلود، فهي عرفت كيف تتسلل إلى كمين نفسه ووافق السارد لولا مرور طيف ملك الموت، فتبخَّرت كليوباترا من أمامه وتبخَّر الخلود فعجب ملك الموت وسأل: أو تظن أنها تستطيع ذلك؟ يقصد أن يقول "هل هى تستطيع أن تمنحك الخلود ".

- هى وعدت!

- أو تظن أنها خالدة مخلّدة منذ العام 30 قبل الميلاد وحتى الآن. (ص 113).

والمتلقى حين يقرأ هذا الحوار سيدرك أن الخيال أصبح واقعاً، وسيصدق أن كليوباترا التي جربت بطن الثرى مئات السنين يمكن لها أن تمنح الخلود، وسيدرك أن ملك الموت في صحبة السارد لا تخفى عليه خافية من هواجس ضمير الفنان، ولا تغيب عنه خالجة من خوالج طبعه الذي يأنف أن يموت حتف أنفه، وأنه مناضل من أجل فنه ومغامر يسبر أغوار نفوس من يرسمهم. وأدرك ملك الموت أن في لوحاته من المتعة والقوة ودقة الذوق، وصدق الملاحظة التي تدل على عمق للحياة وفقه لدقائقها، وخاصة لوحة الدراويش والشادوف، والمدينة، وبنات بحرى، وبائع العرقسوس، ولوحة افتتاح قناة السويس في عهد الخديوى إسماعيل.

ومن هذا المنطلق سيدرك المتلقي صدق المشاعر التي ربطت بين ملك الموت والسارد، وسيوقن من خلال السياق الروائي الدافىء أن الموت ليس داءً عياءً بل إحساس بظل الحياة، وهو الخلاص الأعظم من كل ما يحيط بنا من ضجيج وطنين .

إن رواية "الليلة الأخيرة في حياة محمود سعيد" لأحمد فضل شبلول تعبر وبحق عن جوهر الروحانية الأدبية، كما تلقى الضوء على الحياة العيانية للإنسان والروائي، حينما يحاول سبر أغوار شخوصه، يضع عالم الحياة تحت إنارة مستمرة، ونحن نتفهم مع كونديرا عناد هيرمان بروخ عندما كان يكرر بلا هواده: اكتشاف ما يمكن للرواية وحدها دون سواها أن تكتشفه، وهذا هو عين ما يؤلف وجود الرواية، وشبلول بروايته تلك يؤكد مع ميلان كونديرا "أن الرواية التي لا تكتشف جزءاً من الوجود لا يزال مجهولاً هي رواية لا أخلاقية". إن المعرفة هي أخلاقية الرواية الجديدة .

وبقدر ما كان الإنسان مجرد شيء في نظر قوى التقنية والسياسة التي تتجاوزه، وهذا ما اعتبره هيدجر (تلميذ هوسرال) نسيان الكائن، وهذا هو الدافع إلى سبر أغوار فنان أحاطه الكثير من الغموض برغم أنه من خوارق الإبداع الذي يحار فيه الواصفون. وربما حاول شبلول أن يتسلل إلى الرضى من سريرة نفس الفنان بعد أن طال به المقام في بطن الثرى، وبعد أن غفل عنه الناس بأحداث زمانهم، وبهذه الرواية حفظ شبلول أثر محمود سعيد لأنه يعنيه ألا نتمادى في نسيانه. ولأن النغم اللوني كان لا بد أن يمثل حضوراً وانفتاحاً على المخيلة التي تنفجر كما لو كان الأمر حلما، وهذا يتطلب فناً ذا كيميا لم يكتشفها إلا روائي يدرك تقنية رواية الأزمنة الحديثة التي يسيطر عليها هوى المعرفة الذي يعتبر التأسيس لما يسمى بجوهر الروحانية المعني بدراسة الحياة العيانية والقدرة على كشف المشاعر السرية، وهذا لن يتأكد مع التراتبية الزمنية، ولكنه يتأتى مع تفتيت الحقيقة إلى مئات من الحقائق النسبية التي ابتدأت مع سرفانتيس .

ورغم الصعوبة التي قد يعانيها القارئ المتعجّل في رواية "الليلة الأخيرة" والمتمثلة في تقنية بنائها الذي قد يحسب على الغرائبية، من حيث المشهدية التي يغلب عليها صحبة ملك الموت للسارد، ولكن المتلقي بشيء من الإمعان سيتمكن من إعادة ترتيب أحداثها بطريقة متسلسلة، وحينئذ سيشعر بمتعة، لأنه يعيش أحداث الرواية بعقله الباطن وعقله الواعي في آن.

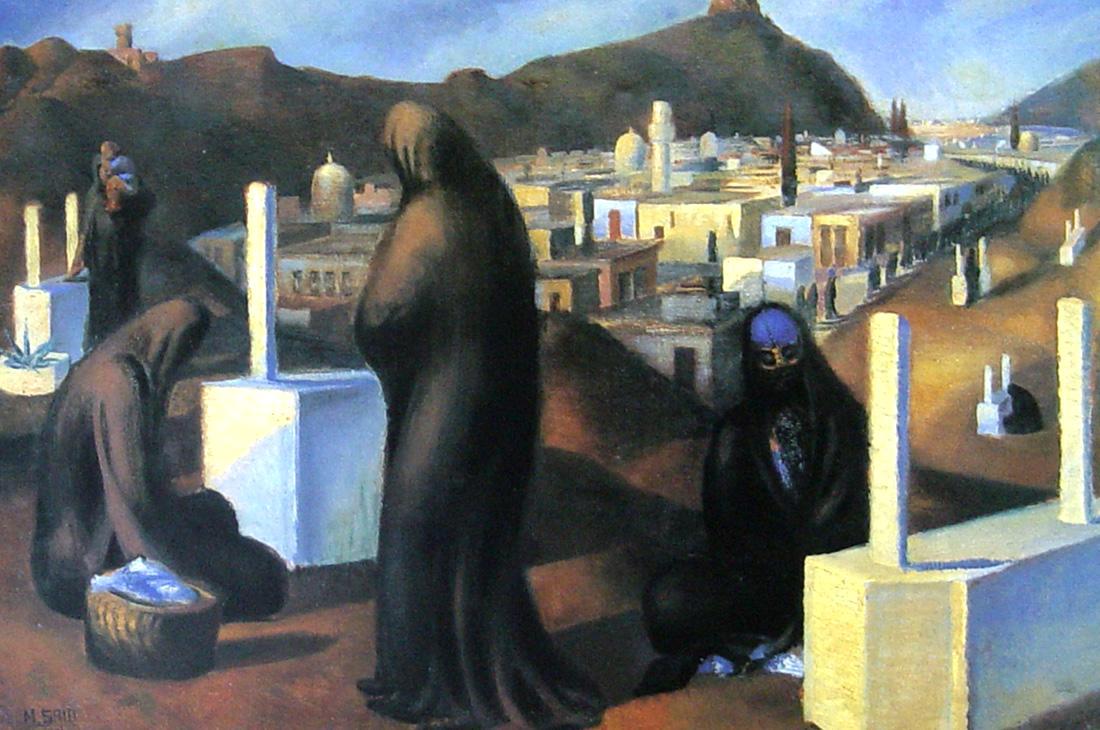

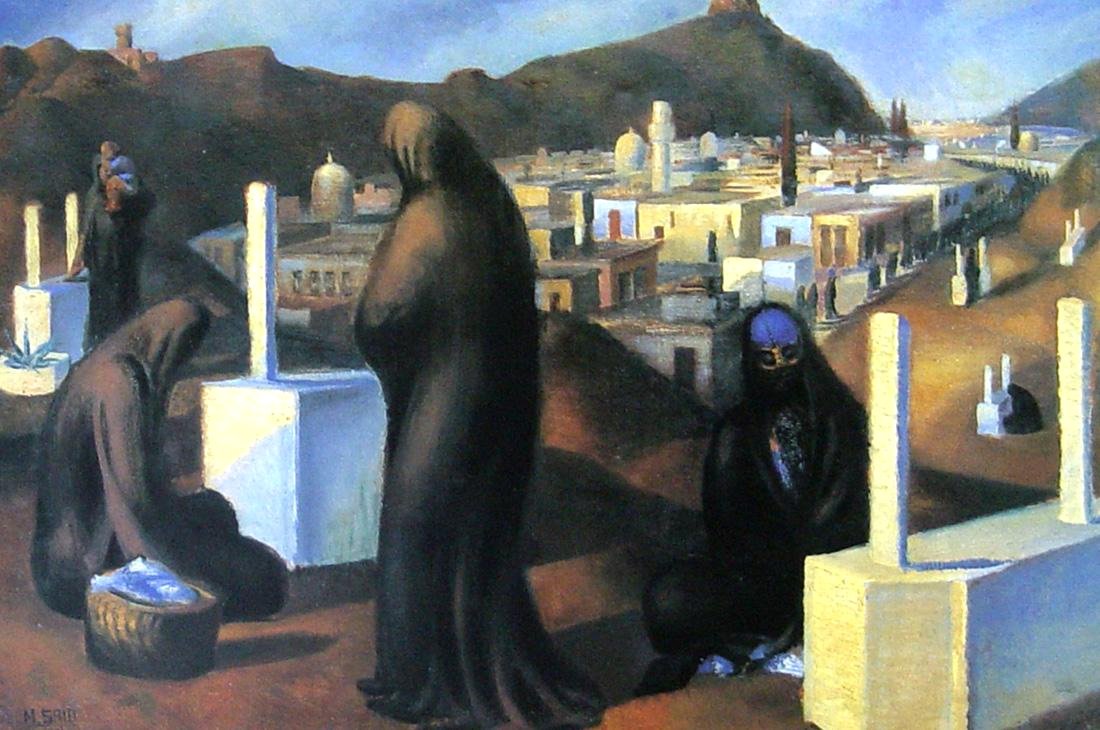

وقد يتصور القارئ من العنوان أنه سيعاني عندما يفض غلاف الرواية وأنه على مرمى حجر من احتضار وموت وإجهاش وبكاء، وربما يكيف خطته على هذه المعطيات تهيوءاً لحزن قادم تلاحقه الحسرة، ولكنه ما أن ينتهى حتى يستشعر عالماً من الوهج واللون واللذة، فحين تحدث عن لوحة "قبور باكوس" والتي تعمّد فيها السارد أن ينقل مشاعر الفنان محمود سعيد حال تعبيره عن الموت :

"عدم التمييز بين النساء والرجال، فالكل سواء أمام القبور.. الثياب الداكنة على درجات من الأسود المشرّب بالأبيض في أجزائها المضاءة .. القبور جاءت في المقدمة، ولم تعد مجرد جزء تكميلي لخلفية المشهد، إنها تلعب الدور الرئيسى في الموضوع والتكوين الفني" ص 14.

ثم تطالعنا عقب لوحة "قبور باكوس" لوحة "في المرقص"، والفتاة التي تحتضن الشاب في نعومة "تعطينا ظهرها في تكوين أنثوي خلفي مثير" (ص 15).

هذا التعاقب في المشهدية من القبر إلى المرقص يدل روائياً أن في الحياة غصات وجمالا شهيا وأحاسيس، ويرى الكاتب نفسه متنقلاً بينهما، وهذه لعبة الحياة نراها توحد بين الظلمة والنور، وبين الحزن والفرح، ولذائذ ومآس، وفي النهاية نسعى والرأس قبل القدمين إلى الحفرة المحتومة، ثم تأتي محاولاتنا الروائية التي لم تكن إلا مسكنات مؤقته، نوعا من البكاء الذي يترك في النهاية، ما يستحق القول هكذا ولد عالم محمود سعيد. حقائق جسدها شبلول في ذوات خيالية بديلاً عن مواجهة حقيقية مطلقة. لأنه يرى أن امتلاك يقين واحد هو حكمة اللايقين، فهناك من يرى في رواية سرفانتس نقداً عقلانياً لمثالية دون كيشوت الضبابية، وهناك من يراه قد امتطى حصانه روزينانتي ولم يعد قادراً على التعرف على العالم، فقد بدا هذا العالم غامضاً مما دفعه ليرفع سيفاً صارماً في وجوه شياطين من الخيال.

لقد تفتت الحقيقة إلى مئات الحقائق النسبية التي يتقاسمها الناس، وهكذا ولد عالم الأزمنة الحديثة، ورواية الليلة الأخيرة صورته ونموذجه. هذا التفتيت هو ما أكسبها ثراءً تخييلياً وجمالياً ومعرفياً تجاوز حدود المنطق إلى تجربة روحية جمالية في آن من حيث تكوينها المفعم بالتوتر الدرامي العميق بين النظام التقليدي والتمرد عليه، بين الكلاسيكية والرومانسية والواقعية والحداثة، كل هذا أفضى إلى سفر روحي تخييلي للفناء في حقيقته المدركة وهي حالة روائية تعمد إلى تذوق الأسرار وتستجلي الرؤى وتقف على أبواب الكشف، فلوحة "المدينة" وحلاوتهم التي قتلت روائياً بيد زوجها السنجاري (ص8)، وست الحسن وجميلة ولوحة نبوية (ص 9) ولوحة المستحمة كلهن في الثلاثين، كلهن يحافظن باستماته على رشاقتهن، ويبقى السؤال الحائر أين المرأة التي تحيا حياة البؤس، ويمكنها أن تحافظ على مثل هذين النهدين القائمين وهاتين الساقين الصلبتين من الردف حتى القدم؟ إنها الموسيقى .. كلها موسيقى نغم ينساب مثل مياه تجمدت على أشكال هي مشتهى العين والكل أنغام.

المرأة في حياة محمود سعيد كالمياه، وهذه حكمة اللا يقين التي اعتمدها في ترجمته النسبية، فأما آنا كارنينا ضحية لمستبد سلبها المنطق، وأما أن زوجها ضحية امرأة لا أخلاقية، وأما أنهما معاً ضحية عشق أعجزهما، وهذا هو منطق ميلان كونديرا في فهم حكمة اللا يقين .

فمنذ الإنسان الأول كاندرتال الذي أيقن أن الحياة كثيفة الترميز لا تقف عجائبها عند حد وهو حائر يتساءل عن الغاية والمصير ولا يصل إلى يقين، ولا يمكنها حتى الوقوف على أفقه الروحي القلق، وهذا هو مبعث الروح الشعري الذي شغف شوقاً للترقي من مجرد الوجود إلى روعة الحضور، ومن هذا المنطلق تمكّن شبلول أو السارد أن يجعل الخيال حقاً والحسبان واقعاً لفنان جرّب بطن الثرى عقودا من السنين، ولن يضيره - أي الفنان - أن نكف عن تعقب أثره، ولا يضيره أن نكف عن مديحه، وكأني أسمعه يردد قول المعرى :

فلا وأبيك ما أخشى انتقاصاً ** ولا وأبيك ما أرجو ازدياداً

ولكن شبلول يضيره كل الضير أن يحتفى العالم بلوحات الفنان وذكراه، ونحن سكوت لا نشيد بمناقبه وذكراه، وهو من هو سليل القصور، والنيابي والقانوني الكبير، وهو الراهب المتبتل الذي أعرض عن الدنيا من أجل الفن. وكأنه يقول لا يغرنّكم أنني أسكن إلى الرؤيا وأهجر القصر والسلطان، فما أبرّئ نفسي أنها قد ملكت عليا أمري، ولا أرى لنفسي عيشاً إلا أن يسودها الفن فهو خليق بكل تشريف وتمجيد.

أما من ناحية التنفيذ الروائي، فشبلول لم يعلن أنه تلميذ للمدرسة الرومانسية المسرفة التي تجعل القص تعبيراً مبالغاً "كالإجهاش بالبكاء" مع أن نغمات الحكي تذوب أحياناً في نغمات الشكوى الرومانسية المألوفة، ولذلك حديث آخر سأتناوله فيما بعد. ولكنه يقع تحت طائلة سيطرة الماضي على الحاضر، ولهذا جاءت الرواية بضمير المتكلم لتتناسب مع مشاهد تتسم بالتجوال المستمر وأشياء عن الروحانية الأدبية تدفع إلى مناطق تتراءى ولا يمكن تجاهلها. وضمير المتكلم هنا يناسب التحام السارد بالفنان الذي اختار الحياة بهمة أسطورية. هذا الارتباط بين السارد والفنان لوحة أسطورية لبطل يوشك أن يكون ملهماً خارقاً لأن تأثيره في النغم اللوني أحدث ثورة من خلال نظرة واقعية مغرقة في التعبيرية، وإن لم تتخل عن الرؤية وشاعرية الأسلوب وقدر من الذاتية تعودنا أن نقرنها بالغنائية .