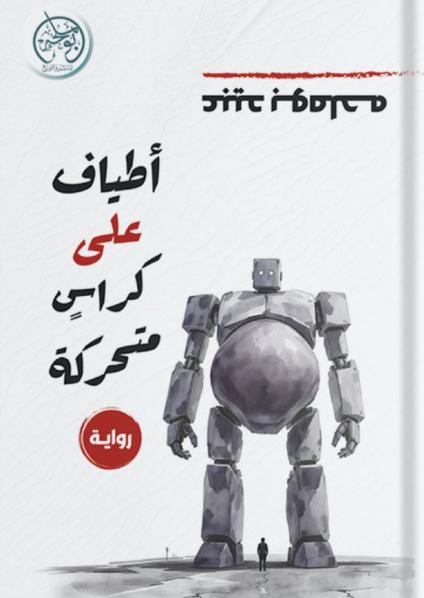

العجز كفلسفة للحياة في 'أطيافٌ على كراسٍ متحرّكة'

تأتي رواية "أطيافٌ على كراسٍ متحرّكة" للإماراتي عبيد بوملحة كعملٍ يجرّب تفكيك الإنسان من داخله، ويعيد قراءة الوعي حين يتحوّل إلى ساحة صراعٍ بين العقل والهاجس، بين اللغة وما لا يُقال.

تنفتح الرواية (منشورات بوملحة، دبي، ٢٠٢٥) على عالَمٍ غريب في توازنه، مأهولٍ بالأطياف والهواجس والهلوسات، تتكلّم فيه الكراسي وتتحرّك فيه الأرواح، ويختلط فيه الحلم بالموت، والجنون بالتأمل، والكتابة بالاحتضار. تجربة سردية تضع القارئ أمام مرآةٍ مهشّمة يرى فيها ذاته متكسّرة على هيئة الشخصيات التي تعيش الهذيان وتفكّر بوعيٍ مثقوبٍ بالأسئلة. السارد فيها يتكلّم كمن يحاول إعادة بناء ذاته من حطام الذاكرة، فيتقدّم النص ببطءٍ كأنّه نَفَسُ منفيٍّ يبحث عن معنى النجاة.

يتكلّم الراوي بصوتٍ متردّد بين النبوءة والهذيان، يراقب نفسه وهو يكتبها ويعيد تشكيلها. يعيش بين أروقةٍ تضيق وتتشعّب، ينام في المساجد، ويهيم في الأسواق، ويدخل الأنفاق كمن يدخل باطن الأرض ليعثر على قلبه المدفون. لا يميّز بين الحلم والواقع، لأنّ العالم كلّه يتحوّل في عينيه إلى مزيجٍ من الصور المتحركة التي تنقله من يقظةٍ إلى أخرى، ومن غيبوبةٍ إلى ما يشبه القيامة الصغيرة. الأحداث تتوالى على إيقاعٍ داخليّ لا يخضع للزمن، والجمل تتدفّق كأنّها وعيٌ يكتب نفسه دون خطةٍ مسبقة. في كلّ سطرٍ يتشكّل العالم ثم ينهار، فيتكرّر الانبعاث بوصفه نوعاً من المحاولة الدائمة للنجاة من المحو.

الكرسيّ المتحرّك الذي يتناثر حضوره في الرواية يتحوّل إلى جوهرٍ رمزيّ يختصر الموقف الوجوديّ من الحياة. الكائنات التي تجلس فوق الكراسي لا تعرف إلى أين تتّجه، تتحرّك ببطءٍ في مساحاتٍ بلا أفق، وتُقاد من قوى غامضة، كما لو أنّ الحركة قدرٌ لا فكاك منه. الكرسيّ يرمز إلى الجسد المقيد، إلى الوعي الذي يريد الطيران فيجد نفسه مسمّراً في مادته. وحين يطير أحد الكراسيّ في مشهدٍ غرائبيّ، يتحوّل الطيران نفسه إلى نوعٍ من السقوط المؤجّل، لأنّ الحرية لا تتحقّق في عالمٍ تهيمن عليه الحتمية والاصطفاء الزائف.

الجسد في الرواية جسدٌ مسلوب الإرادة، محكومٌ بحدودٍ يراها الراوي قانوناً كونيّاً لا يُقاوَم. يكرّر اعتقاده بأنّه أداة في يد قوى عليا، ويبرّر كلّ فعلٍ، حتى الجريمة، باعتباره تنفيذاً لتكليفٍ غامضٍ أُنزل عليه من عالمٍ آخر. تلك الفكرة لا تبوح بالطمأنينة، بقدر ما تكشف ارتباكاً داخلياً أمام العجز عن فهم الذات.

تُبنى الرواية على نسيجٍ من الأصوات المتداخلة، لكنها تُقدَّم في صوتٍ واحدٍ يفيض بالتشظّي. الراوي يتكلّم مع نفسه، ومع أطيافٍ لا نعرف إن كانت بشراً أم ظلالاً من وعيه، يلتقي ماركس وآدم سميث في النفق، ويتحدث مع شخصٍ لا يعرف اسمه، ويتأمل العالم من موقع منبوذٍ في الهامش، حيث يتقاطع الفقر بالهوس، والعبث بالفلسفة، والواقع بالمخيلة. كلّ حوارٍ يفتح باباً جديداً نحو المجهول، وكلّ شخصيةٍ تبدو انعكاساً لجزءٍ منه، حتى يغدو النصّ كله فضاءً داخلياً واحداً تتحرك فيه الرموز بحريةٍ كاملة، لتكشف أنّ الكينونة ذاتها تفتقد المركز.

يكتب بوملحة روايته بلغةٍ تتنفّس عبر إيقاعٍ متوترٍ متقطّع، كأنّ الجمل نفسها تعاني من اختناق الراوي. اللغة هنا امتدادٌ للحالة، تتلعثم حين يضيع المعنى، وتتصاعد حين يشتدّ الصراع. الكلمات في هذا النصّ تنفلت من نظامها المألوف لتصبح كائناتٍ حيةً تجرّ خلفها ظلالها، والعبارات تتكرّر لتصنع موسيقى التردّد التي تميّز النصّ من بدايته إلى نهايته. الإيقاع المتهدّج يعكس اضطراب الوعي، والجمل المتجاورة تشبه موجاتٍ تتراجع وتعود في حركةٍ أبدية، كأنّ السرد كله محاولة للاحتفاظ بالتوازن فوق جسرٍ يتهدّم تحت الخطى.

تتحوّل فكرة "الإشارة" إلى محورٍ وجوديّ في الرواية. كلّ ما يقع يُقرأ كرسالة، وكلّ حادثٍ يُفسَّر كنداءٍ من عالمٍ آخر. السارد يعيش في يقظةٍ مستمرةٍ بحثاً عن العلامة التي تُثبت أن للحياة غايةً خفيّة، غير أنّ العلامات تزداد حتى تغمره، فتتحوّل الرسالة إلى ضوضاء، ويتحوّل السعي إلى يقينٍ وهميّ. وهكذا يغدو النصّ مرآةً لإنسانٍ يعيش داخل دائرته المغلقة من التأويلات، فيتوحّد الوهم بالحقيقة، وتصبح المعرفة نتيجةً للعمى. الحتمية التي يتبنّاها السارد تتحوّل إلى قيدٍ روحيٍّ يجرّده من مسؤوليته، فيبدو وكأنه يتحدّث من موقعٍ منزوع الإرادة. إلا أنّ هذا الانسحاب يحمل بعداً فلسفياً خفيّاً، إذ يكشف عن مأزق الإنسان الحديث الذي يتخلى عن قراره في مواجهة العالم، ويبحث عن مخلّصٍ خفيّ ليحمل عنه عبء الوعي.

يحضر التناصّ في الرواية بوصفه شبكة من المرايا الثقافية. تتردّد أسماء مثل كافكا ودوستويفسكي وبودلير والرومي وماركس وسيلفيا بلاث، وجميعها تعمل كعناصر تفكيرٍ داخل النص لا كزينةٍ معرفية. كلّ اسمٍ يضيء زاوية من الصراع الداخلي: كافكا في الشعور بالعبث، دوستويفسكي في امتحان الذنب، بودلير في الجمال المنبثق من القذارة، الرومي في الحنين إلى الصفاء، وماركس في سخرية العالم الماديّ من الروح. بهذه الطريقة يتحوّل النصّ إلى حوارٍ طويلٍ بين الميتافيزيقيّ والماديّ، بين الحلم والعقل، فيستدعي الشخصيات الفكرية كما لو أنّها أطيافٌ تشارك الراوي نوبات وعيه وهذيانه.

تعمل الرواية أيضاً على مساءلة الزمن بوصفه كياناً داخلياً، لا خطّاً خارجياً. الأحداث تتجاور في الوعي، وتتشابك كما تتشابك الذكريات حين يختلط الماضي بالحاضر. الراوي يتحدّث عن أشياء وقعت قبل أن تحدث، ويستحضر وقائع لم تنتهِ بعد، فتتشوّش حدود الزمن إلى درجةٍ تفقد فيها التجربة تسلسلها. ومع هذا التشوّش، يتكوّن نظامٌ خفيّ يربط كلّ المشاهد بخيطٍ من القلق الكونيّ، حيث يُصبح الزمن وجهاً آخر للموت، والمكان صورةً من صور الأسر. في النهاية، كلّ ما يعيشه الراوي يتكرّر في شكلٍ آخر، كأنّ الحياة نفسها دائرة من التجارب التي تُعيد إنتاج ذاتها.

من الناحية الفكرية، تتقدّم الرواية كبيانٍ ضدّ التصالح مع الواقع. الراوي يعلن رغبته في الانعزال، في الخروج من قوانين المجتمع، في العيش بعيداً عن الضجيج. يحلم بخيمةٍ في الصحراء أو بكهفٍ في الجبل، لكنه يدرك أنّ العزلة الحقيقية لا تتحقّق في المكان، لأنّ الصراع يسكنه من الداخل. في كلّ مرةٍ يحاول الهرب، يواجه ذاته مجدّداً. الوعي الذي يُرهقه لا يفارقه، والأفكار التي تحرّضه على الكتابة تدفعه أيضاً إلى الحافة.

الرؤية الجمالية في الرواية ترتكز على تفكيك العلاقة بين المعقول واللامعقول. كلّ شيءٍ يبدو مألوفاً حتى يتحوّل إلى كابوس، وكلّ تفصيلٍ واقعيّ يحمل تحت سطحه طبقةً من الهذيان. الأسواق والمقاهي والمساجد والمستشفيات تتحوّل إلى فضاءاتٍ رمزية تعبّر عن العزلة الكونية للإنسان. النفق السحريّ يرمز إلى باطن الوجود، وغرفة الحياة إلى وهم الخلود، والمقهى إلى تمثيلٍ هزليّ للعالم الحديث الذي يستبدل المعنى بالضجيج. من خلال هذا النسق الرمزيّ المتكثّف، يصوغ بوملحة رؤيته عن الإنسان الذي تاه في حضارةٍ ألغت الروح وأبقت الجسد على كرسيٍّ يتحرّك ولا يعرف إلى أين يمضي.

تواجه "أطيافٌ على كراسٍ متحرّكة" العالم من زاويةٍ فلسفية تنظر إلى الكتابة كفعل مقاومةٍ ضدّ التآكل الداخلي. كلّ مشهدٍ فيه يقدّم سؤالاً عن المصير، وكلّ فكرةٍ تُفتح على هاويةٍ أخرى. بهذا المعنى، تتجاوز الرواية حدود الواقعية والأسطورة لتصنع عالماً خاصّاً بها، عالماً لا يطمح إلى تفسير الواقع بقدر ما يسعى إلى تفكيك الحواس التي تدركه.

يتّضح في هذا العمل أنّ عبيد بوملحة يجرّب، ويبتعد عن المسار الذي سلكه في روايته السابقة "حرب السولجر"، تلك التي التقطت لحظةً من الذاكرة التاريخية لدبي، واستعادت عبرها نبرة السرد التاريخيّ الذي يوثّق التحوّلات ويعيد تأملها. في "أطيافٌ على كراسٍ متحرّكة" تتوارى الجغرافيا لصالح الداخل، ويتراجع الحدث أمام الذهن وهو يتفتّت في تأمّله. الكاتب الذي كان يقرأ المدينة في ضجيجها وحروبها، يكتب هنا الإنسان في عزلته القصوى، في صمته الذي يكتظّ بالأصوات. اللغة التي كانت تصف الخارج تنقلب إلى مجرى داخليّ يفيض بالهواجس، ويتحوّل التاريخ الذي كان إطاراً للحكاية إلى طيفٍ بعيدٍ يطلّ من خلف الذاكرة.