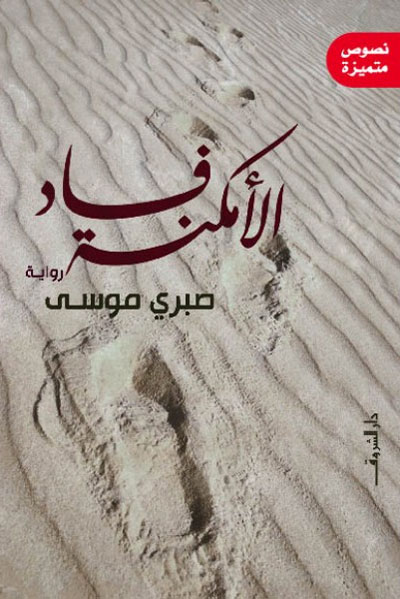

تغول الفساد في "فساد الأمكنة"

بحثت كثيراً حتى وجدت نسخة من هذه الرواية في دار نشر وحيدة في عمان، هي "الأهلية" أقصد مطلوب تصدير كل المطبوعات العربية المصرية إلى مكتبة ما في الأردن.

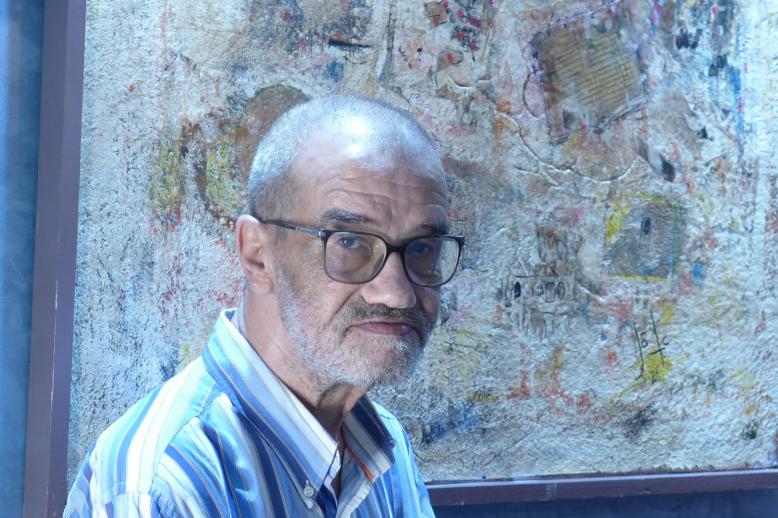

وإذا أردت أن أقدم الروائي صبري موسى، فهو؛ كاتب روائي وصحفي وسيناريست مصري. ولد في محافظة دمياط، عام 1932، وهو من كُتاب القصة البارزين في مصر، تخرج من مدارس دمياط وعمل في الصحافة وتعددت مؤلفاته في أدب الرحلات والقصة القصيرة والسيناريو وأبدع في السرد الروائي، خاصة روايته هذه؛ "فساد الأمكنة" التي هي قيد البحث.

ولقد عمل صبري موسى مدرساً للرسم لمدة عام واحد، ثم صحافياً في جريدة الجمهورية، وكاتباً متفرغاً في مؤسسة روز اليوسف، وعضواً في مجلس إدارتها، ثم عضواً في اتحاد كتاب مصر، ومقرراً للجنة القصة في المجلس الأعلى للثقافة، وترجمت أعماله إلى عدة لغات".

وفازت هذه الرواية بجائزة الدولة التشجيعية، عام 1974، وفازت بجائزة بيجاسوس الأميركية للأعمال غير المكتوبة بالإنجليزية. وفاز صاحبها بوسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

وبهذا الفكر الروائي، والأدبي الملتزم بقضايا الوطن، كانت وفاة صبري موسى في العام الماضي (2018) خسارة للأدب العربي عامة، والمصري خاصة.

وأما عن الزمكانية في هذه الرواية، فنحن نعرف أن لا مكان من دون زمان. وأن لا زمان معدود بلا مكان. فالمكان والزمان توأمان مرتبطان بحبل سري واحد، وهذان العنصران هما عش البيض الذي يخلق الحركة، فيفقس الصوت والصورة، وبالتالي يسرد الروائي روايتهما.

وفي الوقت الذي لم تخرج روايات نجيب محفوظ عن القاهرة والمدينة المصرية عامة، وكان توفيق الحكيم يصور "يوميات نائب في الأرياف"، كان الأديب صبري موسى يسافر إلى أقصى الصحاري البعيدة، ومناطق البدو المصرية، على حدود السودان الشقيق، ليصور ويرسم الصراعات الإنسانية المصرية المصرية، صراع البدو ضد هيمنة الباشاوات من جهة، ومقاومة الضعفاء للطغمة الملكية الحاكمة في بدايات القرن العشرين، الموظِّفة لعملائها وزبانيتها من كبار أثرياء البلد في كل مكان، حتى تحت تلك الطبيعة الصحراوية الجنوبية الشرقية، الأقسى من القسوة.

وما دمت أكتب عن "الزمكان" في هذه الرواية التي أنهيت قراءتها في يوم واحد، إذ أدهشتني غرابة أحداثها، وبلاغة لغتها الجميلة، وصورها التي لا تخطر على بال، فالتصقت صفحاتها بيدي حتى سقطت مني في الصفحة الأخيرة.

المكان هنا يسمى "جبل الدرهيب" حسبما يصوره صبري موسى ببلاغته المدهشة، يشبه هلالاً عظيم الحجم، سقط من السماء، وارتطم بالأرض، فنزل منهارا متحجراً بذراعيه الضخمتين الهلاليتين، يتوسطهما شبه واد غير ذي زرع، أشجاره نتوءات صخرية، وتجاويفه مغارات أحدثتها عوامل التعرية ونفختها الرياح خلال آلاف السنين".

ما دام الفراعنة قبل آلاف السنين قد عرفوا الذهب وصنعوا منه أجمل التصاميم الفنية في تاريخ العالم، مثل قناع توت عنخ آمون الذهبي المذهل التصميم الهندسي، فلماذا لم يتطور استخراج الذهب من يومها حتى مجيء الخواجات يستكشفون الذهب، بينما يكتفي البدو، إذا وجدوا عشاءً يملأ بطونهم؟

لاحظوا كيف يرسم الروائي صبري موسى موضحاً أن أشجاره ليست نباتات، ولكنها نتوءات صخرية. وهو يقصد أن نتوءاته الصخرية الحادة الزوايا الناتئة، تتفرع متشعبةً، كالأشجار، أي أننا لا نستطيع المشي على تجاويفها المخيفة، ومسنناتها الصخرية الحادة.

ويصف الروائي الطبيعة الصحراوية الميتة للدرهيب في وسط الجنوب، إذ يكتب:

"كأن صخورها الحادة تضم خليطاً من اللحم والدم والعظام، خليطاً من الرجال الذين راحوا ضحايا الاختناق في الآبار القديمة، أو المطمورين تحت الانهيارات الصخرية المفاجئة داخل أنفاق التعدين، فيخالجه الشعور بأن الجبل من لحم ودم!". وأما المكان الجنوبي الحار الرطب على شواطىء البحر الأحمر، فهو يختلف عن الصحاري في عمق البلاد العطشى، إذ يصفه خير وصف، فيقول:

"كان الجبل ينتصب شامخاً نحو السماء، تطل من قممه تلك الكباش البرية، التي تحيا في ظلال الأشجار المقدسة الخضراء النابتة على القمم العالية المتسامية لتطاول السحاب. وكان الماء العذب يسيل زلالاً على المساقط الجنوبية والغربية للجبل". هنا اختلفت الصورة من عطش قاتل في الغرب، إلى رطوبة ماطرة في الشرق بمحاذاة البحر الأحمر.

وموجز الرواية يصوِّر البحث عن الذهب والمعادن النفيسة في منطقة الدرهيب المصرية في أقصى الجنوب الشرقي للبلاد، القريبة من البحر الأحمر، والمُجيّر لمصلحة الملك والباشاوات، والخواجات الأجانب. بينما كان البدو يعيشون ويموتون مع مواشيهم وإبلهم هناك، لدرجة أن الصخور ومظاهر الدرهيب، ليست سوى أجساد كائنات حية متحجرة من الإنسان والحيوان، حتى أن الأسود، والضباع والنمور، ومثلها الأفاعي، تموت باحثة عن نقطة ماء، فتتجفف أجسادها ميتة، وتصبح معلما من معالم صحراء الدرهيب الجبلية.

هي الحياة هناك، على شفير الموت، في رعب الصحراء وقساوتها على الكائنات الحية كلها، وليس الإنسان وحده. والشخص الروائي الرئيس هنا، ولا أقول بطل الرواية، لأنني لا أومن بأبطال في هذا الزمان الذي يقتُلُ كل شيء، وهم لا يستحقون صفة البطولة، هو العجوز نيكولا الذي يقف عاريا تحت شمس أغسطس، في وادي الدرهيب، حيث الصخور البازلتية والجرانيتية، وأحيانا الجيرية والبحرية المتكلسة، هي أبطال الرواية، وهي القاتلة والمقتولة. القاتلة لأن العطش والحر فيها يجفف الحياة كلها؛ النباتية والحيوانية، والمقتولة لأنهم يجرفون باطنها ويستخرجون منه الذهب، وكثيراً من مواد التجميل النادرة في أوروبا والغرب، فيقتلونها بكونهم يبقرون بطنها، كنز الكنوز.

"وعلى قمة جبل الدرهيب الصحراوي الرهيب، يقف نيكولا الذي لا وطن له عارياً مصلوباً تلفحه ريح الصحراء، في هذا الفراغ المتأرجح الحرارة..". وفوهة الدرهيب هي باب جهنمي، يقود إلى كنوزه وجواهره، حيث إن الطرق طويلة من ذلك المدخل الصخري الناتئ المسحور على بُعد ألاف الأمتار.

"وبينما يموت كثير من القادمين للعمل في الدرهيب جوعاً وعطشاً، وتتكاثر الثعابين المفترسة في أماكن توقع الماء، إذ إنهم عندما حاولوا تنظيف بئر قديم لتجميع المياه فيه، تكسرت عظام أفعى عملاقة تحت عجلات السيارة، ثم أنزلوا اثنين منهم بحبل ودلو في قاع البئر لينظفوه، وعندما هزوا الحبل ليرفعوا التراب ومخلفات البئر، وجدوا أن الرجلين اللذين نزلا قد ماتا بافتراسهم من قبل الثعابين، الكثيفة الانتشار هناك. ولهذا يهرب معظم المنتفعين من الدرهيب، لشدة قسوته، ويبقى نيكولا القوقازي الأصل، وحده، لأنه بلا وطن، إذ جاء أبوه وعائلته من إحدى المدن الروسية. وفي إيطاليا تعرّف على إيليا وهي امرأة قوقازية مهاجرة إلى إيطاليا، كان أبوها يضربها بقسوة لتعمل بسرعة هناك في المطعم الإيطالي الذي يديره، فجاءت إيليا في الليل إلى عامل المطعم نيكولا، وضاجعته، فحملت منه، فاضطر أبوها لتزويجها من هذا النيكولا الجبار، فولدت له ابنة سماها إيليا على اسم أمها، لشدة حبه لزوجته.

عرض عليه صديقه المهندس الإيطالي ماريو أن يأخذه هو وزوجته إلى صحراء مصر المذكورة أعلاه، فوافق، ولكن زوجته إيليا رفضت الذهاب للعيش في ذلك الشقاء والنكد، فسافر مع ماريو هو وطفلته إيليا، إلى تلك البلاد الصحراوية الحارة، والتي لا يملكها أحد من البدو الباحثين عن الكلأ والماء، وليس لتملك أراضي الصخور والجفاف، حيث امتلك هناك جبلاً بدون ثمن أو مقابل، ذلك لأن قبائل البشارية والعبابدة والبوجوس وبنو عامر يتناثرون حول الآبار والعيون الضعيفة، (هو يقول "يتناثرون" وليس "يتجمعون") وذلك لندرتهم، وضعف أحوالهم، ولموت الكثيرين منهم بالجوع والعطش والثعابين والوحوش الكاسرة.

ولكن البدو بقوا منذ زمن الفراعنة وحتى اليوم، وتجد أن أسلحتهم لم تتطور، بل بقيت مكونة من سيف طويل ودرع ورمح وخنجر. وهم يفترشون الأرض للنوم، ويتخذون وسائد من خشب الشجر، ويهيمون بين الجبال وراء الإبل والغنم والماعز. وتتناثر حولهم هنا وهناك عظام أناس، وإبل، أو ماعز، أو حتى عظام وحوش ماتت عطشا وربما جوعاً.

وفجأة دخلت الصحراء قافلة تضم عدداً من الخواجات والبكوات والمهندسين، تحفها كوكبة من هجانة سلاح الحدود المصرية، مسلحة بالبنادق والسياط. وبدأت تنقب بين هذه الجبال، عن كنز مهم وغامض لا يعرف البدو عنه شيئاً، حتى وصلوا إلى جبل الدرهيب الرهيب، فعمل البدو مع هؤلاء الأغراب كأدلاء على مواقع المنطقة، بحيث يأخذ الواحد منهم أجرة مذهلة بالنسبة لهم، وهي عشرة قروش يومياً، بينما كان أحدهم إذا وجد عملاً هناك، فإن أجرته لا تتعدى القرش أو القرشين يوميا في أحسن الظروف. ولهذا صار البدو يحرسون الغرباء بإخلاص، ويحمونهم بتفانٍ، مقابل وجبة طعام لم يحلموا بها من قبل، بدل أن يقاوموا وجودهم بينهم.

وفي داخل هذه الكهوف، اكتشف الفريق مناجم الذهب، مما عز على البدوي إيسا ابن المنطقة، فقال أبوه بشير ساخراً: "الذهب للأغراب، ولأهل المكان ملء بطن من الطعام."

ولتنفيذ المشروع الكبير، قام الباشا المصري خليل بتمويل العمل، وقام المهندس ماريو بالتخطيط والإدارة الفنية، بحيث يقوم نيكولا بقيادة شغيلة العمل هذا العمل الذي لا يُطاق.

وفي الرواية مشاهد مدهشة كثيرة، فمن كون الخواجات يتجمعون في الليل يشوون السمك الذي يرسلون البدو لاصطياده وإحضاره من البحر الأحمر، إلى كونهم يحلمون بسبائك الذهب التي ستستخرج من حفريات مغارات منطقة الدرهيب.

ومشاهد مؤلمة أخرى تصورهم وهم يبحثون عن الماء يوماً أو يومين، فيواجه أحدهم العطش، وربما الموت مُجفّفا تحت أشعة الشمس.

ومشهد غريب، إذ تجد الملك المصري نفسه يحضره شخصياً بحضور المدام إقبال هانم، حرم الباشا خليل، حفل (عريس الغفلة) عبد ربه كريشاب وهو يضاجع أمامهم على رمال الشاطىء عروس البحر التي كانت قد هاجمته في عمق البحر، لتختطفه وتسحبه إلى بحرها، لتنهشه وتلتهمه على مهلها، ولكنه على العكس، اختطفها بقوته الجبارة، وأخرجها إلى اليابسة، فطلبوا منه أن ينام معها عريساً، تحت مرأى الملك شخصياً هو وخواجاته وباشاواته، بصفتها عروسه.

الزمان هنا هو العصر الملكي في القرن التاسع عشر، حيث كان الملك يتنعم بكل شيء في مصر، من الجواهر والذهب والنساء، وحتى حفلات مضاجعة عروس البحر لعريسها الذي عادة ما تختطفه من البحر، وتسحبه معها إلى أعماق البحر، لتفترسه هناك بمنتهى العنف. هنا كان العكس هو الذي يحصل، فإن عبد ربه كريشاب استطاع اختطاف عروس البحر وجرها إلى رمال الصحراء، ليضاجعها هناك، ليس للمتعة، وإنما كتصرف انتقام، فكان انتقامه مسرحية بشعة في منتهى الإثارة، يتفرج عليها الملك شخصياً، بحضور إقبال مدام الباشا خليل، التي كانت تتضاحك بصوت عال وهي تستخدم الناظور لتتفرج عن قرب على عملية المضاجعة.

وهنا نجد الملك يحب أن يتلهى بكل ما هو عجيب غريب. ومن تسلياته، اغتصاب الطفلة إيليا، ابنة نيكولا راعي منجم الذهب. إذ كان نقولا أفندي قد حصل على ترقية الباشاوية، لقاء عملة الدؤوب كقوّاد، إذ قام باستقطاب هذه الطفلة الساحرة الجمال، وتقديمها كهدية للملك في تلك الليلة الصحراوية. صحيح أن الطفلة لم تستطع مقاومة الملك وعصابته الذين أسكروها، وقدموها لقمة سائغة لجلالته، ولكنها عندما قامت تشر دماً، صفعته على وجهه وأدمت وجهه بأظافرها، فما كان من نيقولا الذي ترقى فأصبح باشا على هذه الجريمة المذهلة، إلا أن أسكر نيكول تماماً، ثم أفهمه أنه هو الذي ضاجع ابنته، وهذا التوهان في سكر أبيها، جعله مدمراً نفسياً، لاقتناعه بأنه هو الذي اغتصب ابنته، فصارت مدماة على هذا الحال، ولم يترك نيقولا باشا الأمر هكذا، بل قام بحل المشكلة، وذلك بطلب الزواج بها لنفسه، رغم فارق السن البعيد البعيد بينهما، فاستسلم الأب للقدر، ولكنه عندما ولدت ايليا ولدا قدمته لأبيها، أمسك به نيكولا كقطعة من اللحم يعتقد أنه هو الذي فعلها، وقتله بيديه، ورماه، ثم ترك الجميع مجنوناً.

وفي موقع آخر هناك، نجد الروائي صبري موسى يضبط رسم حادثة سطو قبيلة المعزة، في جبل الجوخ، نسبة إلى الجوخ المنهوب، المرسل من مصر سنوياً، على قوافل المحمل الشريف، وكسوة الكعبة الشريفة ونقود الصدقة الأميرية، المرسلة إلى أهل الكعبة.

هو لا يعلق على الحادثة، ولكنه يكشفها، ويبين إلى أي مدى كانت مصر كريمة مع اهل الحجاز وبشعة على مواطنيها، في تلك السنوات العجاف، وأنا أيضاً لا أُعلِّق، بل أوضح أن؛ "محمد علي أرسل حملة تأديبية استولت على الجِمال، والأعمال، ثم جمعت رجال المعازة ونساءها وبناتها وأطفالها وعادت بهم أسرى، ليُعرضوا جميعاً للبيع في سوق الرقيق بساحة القلعة.!".

وأنت هنا تقرأ مدى السيطرة والضبط والربط القوي لمجندي مملكة محمد علي، ولكن المخفي أعظم، من حيث كيفية التصرف مع الشعب المصري الأسير لطغمة حاكمة. وما ينطبق على سرقة القافلة ونتائجها، نقرأ قصة سرقة إيسا البدوي المصري ابن الصحراء لقرص ذهب المنجم، الذي جمعوه ربما خلال سنة.

إيسا البدوي كان يرى أن هذا الذهب يجب أن يكون للمصريين وليس للخواجات الأجانب والباشاوات المصريين. "ليجدوا فرقة الهجانة الملكية قد عادت بصيدها الثمين لقرص الذهب الذي وجدوه في صدر إيسا، وأعادته للخواجات"، مما يعرض إيسا لقرار الإعدام ربما في العاصمة، ولكن شيخ القبيلة يطلب من الملك أن تتم مقاضاة البدوي إيسا بالحكم القبلي، وهو أن يمشي على نار الحطب المشتعل، فإذا كان بريئاً فإن رجليه لا تحترقان. وهكذا تمت لفلفة القضية، ربما لعدم خلق انتقامات من قبل البدو ضد الحكومة.

وهنا نجد أن لا فرق في النهب بين الباشا المصري العاهر والقواد، والخواجا الأجنبي المستدمر، ولا أقول المستعمر. ولكن الباشا المصري خليل كان يدفع ضريبة مرافقته للخواجات الأجانب، إذ كان هو الذي باع ترخيص منجم السكري لشركة فرنسية، سوف تقوم أيضاً بالبحث عن البترول.."، فكان يُحضر معه زوجته إقبال هانم، التي تصغره بواحد وعشرين عاماً، والتي بعد ذلك العشاء الصحراوي المدهش والمشروبات المسكرة الهائلة، ومشاوي الحملان والسمك، في حضرة الملك راح نيكولا المُهيّج ينحني بذراعيه العاريتين حول جسد إقبال هانم، زوجة الباشا خليل، فيحتويها ويحملها بين ذراعيه، ويذهب بها وهي عارية تماماً، بعيداً تجاه البحر. ويغيب بها عن عيونهم داخل الماء الساكن المشع تحت غروب الصحراء السحري، كأنه فراش أسطوري ممهد للقاء شهواني عارم."

ويقول صبري موسى: "كان الفراعنة هم أول من استخرج الذهب من هذه المغارات، وبعدهم جاء الرومان، ومن ثم العرب، إلى أن جاء محمد علي فكان يرسل عماله الألبان فيحضرون له ثمانية أرطال من الذهب كل شهرين".

وتعليقي على هذه العبارة، أنه ما دام الفراعنة قبل آلاف السنين قد عرفوا الذهب وصنعوا منه أجمل التصاميم الفنية في تاريخ العالم، مثل قناع توت عنخ آمون الذهبي المذهل التصميم الهندسي، والذي شاهدته في متحف ذهبي خاص به في شيكاغو بالولايات المتحدة، وغيره كثير، فلماذا لم يتطور استخراج الذهب من يومها حتى مجيء الخواجات يستكشفون الذهب، بينما يكتفي البدو، إذا وجدوا عشاءً يملأ بطونهم؟

وفي الرواية أحداث دراماتيكية تشد القارىء، مثل سرقة إيسا ابن الصحراء لسبيكة الذهب الضخمة، التي جمعها المقاول خلال فترة طويلة، وما هو سبب عودته لإرجاعها إلى المشروع، رغم شعوره أن أهل البلاد أولى بذهبهم. وطريقة محاكمته عشائرياً، بدل أـن يقسو عليه الحاكم بحكم جائر. فأمره شيخ القبيلة بأن يمشي على نار الحطب المشتعلة، فلا تحترق قدماه.

وتستمر الرواية متفاعلة متدافعة إلى أن يصل الموكب الملكي لمشاهدة مناجم الذهب، وكذلك أحداث الحورية المرعبة، التي تخطف الرجال وتسحبهم معها إلى البحر حيث تفترسهم. بينما يدبِّر الباشا أنطون للملك تلك الصبية الساحرة الجمال، إيليا، ابنة نيكولا، فيغتصبها الملك في تلك الليلة، بما فيها من صراعات تحتاج إلى شرح طويل، لتوضح أن الملك وفريقه من الباشاوات لا همَّ لهم سوى الاستمتاع بالذهب والنساء والطعام ورحلات والصيد، بينما يكاد المواطنون وبدو البلد يموتون عطشاً وجوعاً وهم جالسون مستسلمون لشمس الصحراء.