فضيحة إبستين : حين تعجز الدولة عن محاسبة النخبة

لم تكن قضية جيفري إبستين مجرد فضيحة أخلاقية عابرة، بل تحولت إلى مرآة كاشفة لخلل عميق في بنية العدالة داخل الدولة الحديثة، حين تتقاطع الثروة والنفوذ مع السياسة والأمن والإعلام. والقضية، بما حملته من اتهامات بالاتجار الجنسي بالقاصرات واستغلال النفوذ، كشفت حدود قدرة الدولة في محاسبة النخبة عندما تكون هي المتهمة.

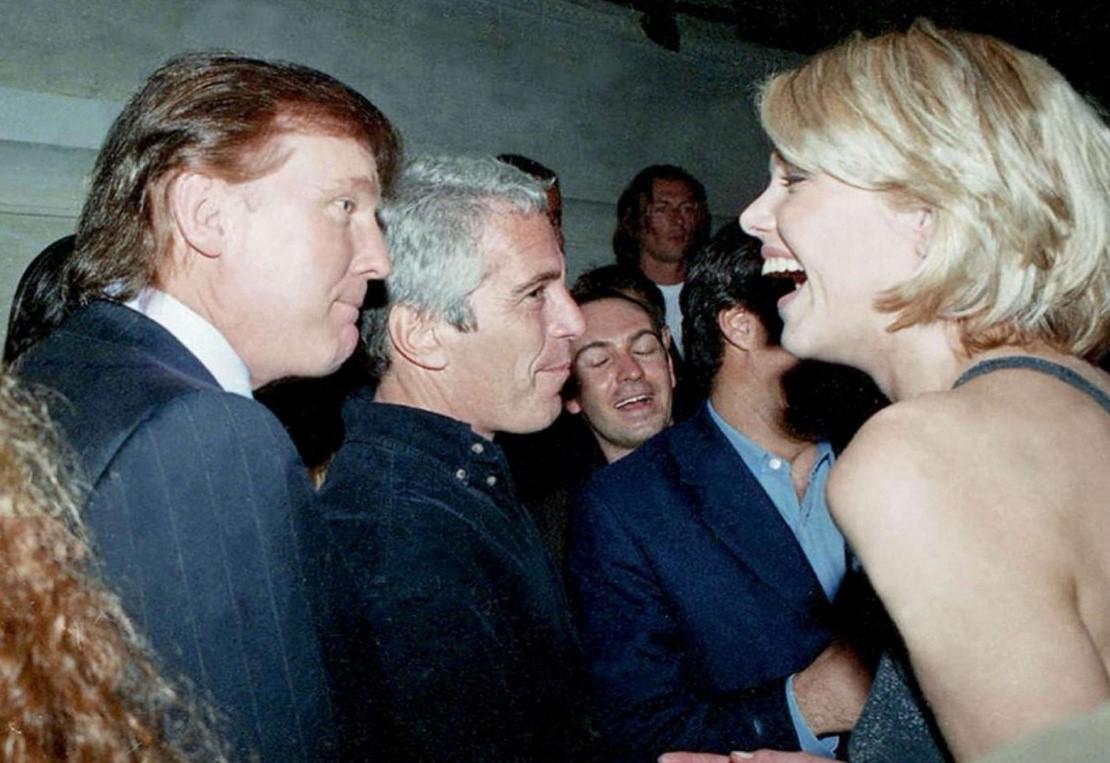

منذ بداية التحقيقات، بدا واضحا أن إبستين لم يكن فردًا معزولًا. شبكة علاقاته شملت سياسيين، ورجال أعمال، وأكاديميين، وشخصيات نافذة داخل مؤسسات يُفترض أنها حارسة للقانون. ومع ذلك، حصل على صفقات قضائية مخففة بصورة استثنائية، سمحت له بالإفلات من العقاب لسنوات، في سابقة تقوض مبدأ المساواة أمام القانون. هنا لا تكمن الفضيحة في الجريمة وحدها، بل في النظام الذي سهّل التغطية عليها.

تعكس هذه القضية نمطًا متكررًا في أنظمة ديمقراطية تدّعي الشفافية؛ حين يكون المتهمون من الداخل، تتباطأ العدالة، وتفكك القضايا، وتُعاد صياغة السرديات عبر الإعلام، ويُختزل النقاش في تفاصيل ثانوية، بينما يُهمّش جوهر المساءلة.

ومع موت إبستين في السجن في ظروف غامضة، تحولت الحقيقة إلى ضحية ثانية، إذ أُغلق باب المحاكمة، وبقيت أسماء كثيرة خارج دائرة الاتهام.

الأخطر من ذلك أن هذا العجز لا يبدو تقنيًا بقدر ما هو بنيوي، فالدولة الحديثة، رغم امتلاكها أجهزة رقابية وقضائية متقدمة، تبقى أسيرة توازنات القوة. وحين تتداخل المصالح السياسية مع رأس المال، تصبح العدالة انتقائية، ويغدو القانون أداة تُستخدم ضد الضعفاء، وتُعطّل أمام الأقوياء. وهنا يتآكل العقد الاجتماعي، لأن المواطن يرى بعينيه أن القواعد لا تُطبق على الجميع.

فضيحة إبستين تطرح سؤالًا جوهريًا: هل تستطيع الدولة محاسبة النخبة حقًا، أم أن النخبة بحكم نفوذها تقف فوق الدولة ذاتها؟ الإجابة لا تتعلق بشخص واحد، بل بقدرة المجتمعات على فرض الشفافية، وحماية استقلال القضاء، وتحرير الإعلام من سطوة المال والسياسة. من دون ذلك، ستبقى الفضائح تُدفن، وتبقى العدالة وعدًا مؤجلًا.

ليست فضيحة إبستين استثناءً، بل هي إنذار شديد الخطورة؛ إنذار بأن دولة القانون لا تُقاس بنصوص الدساتير، بل بقدرتها الفعلية على محاسبة الأقوياء قبل الضعفاء. وحين تعجز عن ذلك، تتحول من حكم عادل إلى شاهد صامت على فساد منظم، يدفع ثمنه المجتمع بأسره.