العالم الافتراضي ملاذا للبوح وللخلاص في مسرحية 'جاكراندا '

يلوذ المسرح بالفرضي، لاوياً عنق الوهم المفترض بغية التوجه نحو الحقيقة الإنسانية المغيّبة. وهنا تصفعنا ثنائية "الوجه والقناع" الأزلية: فهل يكون ظاهر الوجه مقنعاً ومُقنعاً؟ وعكسه، هل يكون باطن القناع حقيقة مزيفة ومغلوباً عليها؟ من سينتصر في النهاية على من؟ جمالية الاغتراب النفسي في عالمه الافتراضي بعد قيحه ومرارة بوحه؟ أم مجانية التسلط المفرطة حد القذارة وسط عالم من الرتابة والهشاشة الشكلية الساكنة؟

هامش قبل المتن:

من المهم الإشارة هنا إلى مشكلة تلقي اللهجة المحكية العامية التي يتحدث بها عامة الناس في دول المغرب العربي: تونس، الجزائر، والمغرب. تُتلقى هذه اللهجات العامية من قبل جمهور دول المشرق العربي بشكل عام، ودول الخليج العربي بشكل خاص، بصعوبة واضحة. سأفترض أنها مشكلتي وحدي كمشاهد ومتلقٍ لهذه العروض المسرحية من مغربنا العربي الكريم، إذ أشعر بصعوبة كبيرة في فهم ما يتلفظ به الممثل على خشبة المسرح، إلا النزر القليل جداً من بعض الكلمات المتقاطعة، فيضيع عندي الفهم المعقول لمعنى الجملة الحوارية كاملة.

أقول: المسرح التونسي مهم، والمسرح الجزائري مهم، والمسرح المغربي مهم، فلماذا لا نجد حلاً لهذه المشكلة حين تشارك هذه العروض في مهرجان عربي ما؟ أعتقد أن الحل ميسور ومعمول به، بين أن نضع ترجمة باللغة العربية الفصحى أمام الجمهور كما هو الحال في العروض الأجنبية، أو نجري على مثل هذه العروض عملية تحويل اللهجة الحوارية الملفوظة في النص إلى لغة عربية فصيحة، وما ذلك بصعب على مؤلف النص أو حتى على الممثلين.

حل مؤقت:

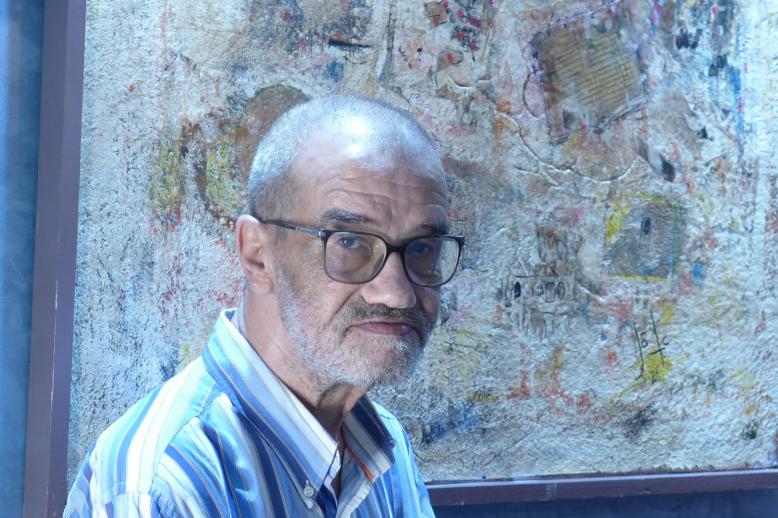

بحكم تكليفي كناقد ومعقب رئيس على هذا العرض التونسي "جاكراندا"، نصّاً ودراماتورجياً لعبدالحليم المسعودي، وسينوغرافيا وإخراجاً لنزار السعيدي، وإنتاج "المسرح الوطني الشاب"، والذي شاهدناه ضمن عروض "مهرجان بغداد الدولي للمسرح" في دورته السادسة 2025، التجأت إلى حلّين مؤقتين.

الأول: الاتصال بصديق أو أكثر من المسرحيين التونسيين الأعزاء، وبعد أن توفرت لي نسخة من النص، أعانوني بتحويل بعض الحوارات التي اخترتها إلى اللغة العربية الفصحى، وكانت هذه العملية متعبة ومطولة للطرفين لكنها أفادتني كثيراً في القبض على معانٍ ودلالات نصية عميقة ومهمة جداً، لاسيما تلك المونولوغات الفردية والديالوغات المطولة التي تبوح بها الشخصيات.

أما الحل الثاني، فكان مرتبطاً ببحثي في ذاكرة العم غوغول، وما وثّق في خزائنه الرقمية من مقالات نقدية لنقاد تونسيين أمثال: روعة قاسم، ليلى بورقعة، لطفي العربي السنوسي، وليليا بن عاشور، فضلاً عن اطلاعي على بعض اللقاءات الفنية والأخبار الصحفية عن العرض نفسه "جاكراندا".

مهاد قبل المتن:

تدور أحداث المسرحية حول مجموعة من الشخصيات الشبابية الحالمة التي تمردت على واقعها بعد يأسها وطول انتظارها عقب ثورة وتغييرات ووعود ارتبطت بشعارات رجالات الصدفة المحسوبين على السياسة زوراً وبهتاناً. لا ضوء في نفق ولو كان النفق بعيداً أو طويلاً. تضطر هذه الشخصيات، لاجئة أو مبتكرة، إلى ملاذ ميتاواقعي أو ما فوق هذا الواقع المقرف هشاشةً ونفاقاً، متوجهة نحو عالم افتراضي يتمثل هنا بـ"تانيت كول سنتر"، بوصفه مركزاً للاتصالات يرسلون إليه رسائلهم المفجوعة بالألم والانتظار والأحلام المؤجلة دوماً، وهم يبحثون عن حياة كريمة وعادلة تتوافر فيها أبسط الحقوق الإنسانية.

المتن النقدي

أولاً: الفكر النصي

العنوان ثريا النص، وهو العلامة المحورية الكبرى لأحداثه. هكذا خطّ المسعودي عنوانه الترميزي والفلسفي إزاء نحته لحدثه الدرامي ومتنه الحواري المباح عبر شخصياته الثمانية. "جاكراندا" شجرة الزينة المنتشرة في شوارع تونس، فهل هي فعلاً ترمز إلى شجرة الذاكرة المعطوبة كما وصفها الذكاء الاصطناعي؟

أُحيل هنا إلى ما سطّره الناقد لطفي العربي السنوسي، إذ قال:

"جاكراندا، شجرة أسطورية وقصيدة من قصائد الطبيعة، هبة الله على أراضيه الواسعة، نشيد إنشاد في شوارع القصائد. تخرج من تحت الصخر بهدوء ثم تلقي بنورها ونوارها على الأسفلت لتضيء الأمكنة بصفائها البنفسجي الفريد، تمنح للعابرين الظل والسلام والطمأنينة... هي علامة من علامات المدينة الحديثة، بل ذاكرتها التي تحفظ ذاكرة البلاد منذ دخلها المستعمر الفرنسي أواخر القرن التاسع عشر."

ويختم قوله:

"وكما تغنى بها الشعراء، اتخذها أهل السياسة عنواناً لمرحلة. ألم يكن الجاكراندا البنفسجي لون منظومة الحكم السابقة على امتداد ثلاث وعشرين سنة؟"

ولا إضافة على شاعرية السنوسي النقدية التي أنتمي إليها هنا، إذ أقول فعلاً إن قبضة المسعودي على عنوانه كانت تلك القبضة الحديدية التي أتاحت لنا الدخول منتصرين إلى دهاليز الأحداث وبوح شخصياتها.

إن الفكر النصي للمدونة هنا اعتصر المرحلة الراهنة من تاريخ بلاده بامتياز، كاشفاً عن شخصيات شبابية حالمة وهواجس مختلفة تواجه الظلم والعدوان والتعسف القهري المعجون بالكبت النفسي. ولقد اعتاد المؤلف العربي حين يخطّ خطابه الأدبي، ومنه النص المسرحي، أن يغوص صوب أعماق اللاشعور الجمعي أو مناطق اللاوعي واللامرئي عبر فضاءات التاريخ والأسطورة. غير أن المسعودي، بفكره الحداثي، غاير السائد والمألوف بمغامرة دفع فيها شخصياته نحو المستقبل، واضعاً إياها وسط مركز افتراضي أسماه "تانيت كول سنتر"، مسايرةً لمنتجات الثورة الرقمية بوصفها ثورة رابعة تفرض سيطرتها اليوم على الحاضر والمستقبل بكل جدارة.

لنكون جميعاً أمام "تراجيديا مركز النداء"، وهو العنوان الثاني لهذا النص.

تطرح هذه المدونة النصية أيضاً أسئلة وجودية مشروعة ترتبط بمعنى أن تكون إنساناً تتمتع بأبسط حقوقك كبشر أرهقهم الانتظار وسط العديد من الاتصالات العبثية. ووسط هذا الاغتراب النفسي الذي أكل منهم اليابس والأخضر، يكتشفون – بعد التحولات الثورية والسياسية – أنهم في زمن القحط. وبالتالي جاء هذا الارتباط بمركز اتصالي لاواقعي ملائماً لشعور الشخصية المحكومة بالإحباط والعدم، عسى أن يكون هذا المركز ملاذاً آمناً وخلاصاً منتظراً لهذه التراجيديا.

ثانياً: الفكر الإخراجي

اقترح المخرج نزار السعيدي فرضيته الإخراجية لهذا النص، واضعاً هذه الحكايا الدرامية وسط فضاء مسرحي متقشف بمنظره الشكلي والمكاني، مكتفياً بمصطبتين ثابتتين على طول زمن العرض، باستثناء حركة أو حركتين في أحيان قليلة، يتوسطهما في الربع الأخير من زمن العرض دولاب زجاجي أشبه بالتلفاز، نرى الممثلين داخله حين تقتضي الضرورة والموقف الدرامي الكشف عنهم.

لا شيء هناك غير ذلك سوى الخواء، الذي عكس لنا هذا الخواء بجدارة: خواء الذوات الإنسانية للشخصيات وشعورها باللاجدوى وهي تبوح بمعاناتها وسط ضوء خافت جداً، إلى درجة أنه ضيّع علينا كثيراً هذا الجو المقصود إخراجياً، إذ ضيّع علينا وجه الممثل وملامحه المعبرة التي كان من المهم مشاهدتها بوضوح تام، وليس العكس كما حدث مع غالبية المشاهد وتحولاتها المكانية والضوئية على شحتها.

اقترن هذا الخفوت الصوري بإيقاع رتيب، سواء في أداء الممثلين أو في تنقلاتهم الحركية المراوحة، أو في دخولهم وخروجهم. لم نقبض في الغالب على مسوغات منطقية لهذه الحركات. أيمكن أن تكون الفرضية الإخراجية أرادت لبعض المشاهد أن تُقدَّم كـ"مسموعات إذاعية" فحسب؟

الأمر الذي أنتج لنا مللاً واضحاً هيمن على ثلثي زمن العرض، وتحديداً الساعة الأولى منه، هذا إذا علمنا أن زمن العرض كان ساعتين بالضبط. إلى جانب ذلك، كان هناك الظهور المتكرر ليافطة "الخروج" بوصفها علامة كبرى احتلت فضاء المسرح باللونين الأحمر والأخضر، وكأنها "ترافك لايت" لمرور السيارات، توعز ببداية كل مشهد ونهايته. غير أنني لم أجد لها مسوغاً دلالياً آخر: خروج الشخصيات بعد ظهور اللون الأحمر ودخولهم بعد الأخضر، "أكشن – بدأ المشهد"، "أكشن – نهاية المشهد". حاولت الإمساك بتأويل ما لهذه العلامة أو بدلالة أخرى فلم أفلح.

على الرغم من الشعرية الأدائية المتدفقة عند الممثلين، فإن هذه الشعرية لم تنقذ العرض من رتابة إيقاعه. وعلى الرغم من غرائبية الأحداث ومتنها الدرامي والفكري والفلسفي، فإن الفكر الإخراجي لم يجهد في التحليق معهما.

لم يستفد من شعرية الأداء لدى كادره التمثيلي، ولم يسعَ لوضع بيئة صورية جمالية توازي غرائبية المحتوى النصي. أزعم أن المخرج ظل رهين الاثنين: التمثيل والنص، مستنداً عليهما في رؤيته الإخراجية التي جاءت ساكنة في إيقاعها وتحولاتها السمعية البصرية.

لم يسعَ أيضاً إلى إيجاد دهشة ما، أو لغة مسرحية من شأنها الإحاطة بمنظومة الفكر الإخراجي على طول زمن العرض.

كان الأجدر أن يُكسر هذا السكون بلغة مسرحية مائزة كما في المشهد الأخير مثلاً، مشهد قص اللسان، الذي حمل رمزية عالية وشاعرية خلاقة في التعبير والتكثيف والاختزال. كان العرض بحاجة إلى مثل هذا المشهد من بدايته حتى نهايته.

ولا يمكن التعويل على المشهد الاستهلالي الذي يبدأ بحركة لجم أو إسكات اللسان، ومن ثم نصل في المشهد الأخير إلى قطعه. فما بين المشهدين، ما اللغة المسرحية التي كان ينبغي اقتراحها إخراجياً لنصل إلى دلالات أخرى تكسر هذا الضجر الذي هيمن كالشيطان على طول زمن العرض؟

ثالثاً: الفكر الأدائي

أقول إن الأداء التمثيلي هنا قد أنقذ العرض من فخاخ الإخراج. نعم، وكما جرت العادة، من الممكن أن يقدَّم المخرج أحياناً عبر أداء ممثليه الخلاق وشاعريتهم، وفقاً لنحته أبسط حركة شكلية أدائية وفاعليتها الساخنة حين التلقي.

إلا أننا قبضنا هنا على استقلالية أدائية محترفة لا شبابية كما يُظن، رغم أن جهة إنتاج العرض هي "المسرح الوطني للشباب". إنها استقلالية خبيرة.

ربما كان المخرج رقيباً عليها، نعم، بحكم تصديه لمسؤولية العرض، إلا أنني أزعم أن الممثلين لم يستعرضوا مهاراتهم الأدائية فحسب، بل سعوا إلى توافق هذه المهارات مع أدوارهم، وأقحموا بينهما سلوكهم الذي تطلب قدراً من التدريب والاستعداد الطويل، وصولاً إلى مرحلة الإيمان بالدور والكفاءة المستندة إلى الخيال، كي يتقاسم المتلقي في النهاية متعة هذا الأداء.

وهنا نكون قد وصلنا إلى مرحلة الشعرية الأدائية بامتياز.

وهذا ما تحقق فعلاً لكادر العرض "جاكراندا"، وإن بنسب متفاوتة، وفقاً لمساحة الدور ومكانته في البناء الدرامي للنص وخطاب العرض نصاً وتمثيلاً.

وقد أنحاز هنا إلى "حمودة بن حسين" و**"أصالة كواص"** في تفردهما بشاعرية أدائية خالصة ومتكاملة، وعلى مسؤوليتي.

فمثلاً، أبدعت "أصالة كواص" بشاعرية الأداء المغلق حين تنفرد بمونولوج طويل، هيمن خلاله أداء نفسي بامتياز، تلقي جملها الحوارية وكأن شريطاً من الآلام والعذابات يدور في مخيلتها. كذلك قابلها "حمودة بن حسين" في ذات الشأن، فشكلا ثنائية أدائية قلّما نراها في العروض المسرحية التقليدية.

إن مشاهدهما الثنائية، حين تُفصل مثلاً، تصلح أن تكون مسرحية مونودرامية لكل منهما، قادرة على القبض على ذائقة التلقي بجدارة.

رابعاً: الفكر التقني

لم تكن هناك مسوغات معقولة للمخرج أن يثبت في بروكرام العرض عبارة "سينوغرافيا وإخراج"، لأن السينوغرافيا هنا – على شحّها واقتصارها – لم تتجانس مع ثورية الفكر النصي وخطابه السياسي. بل أخذ الخفوت والوجوم فيها كل مأخذ، رغم وجود بعض الأداءات الكوميدية التي كانت بحاجة إلى كشف ضوئي مختلف بغية الخروج من هذا الخفوت.

بعمومها، كان المنظر المسرحي وإضاءته تطبيقياً وتجسيدياً لم يخرجا كثيراً عن توجيهات المؤلف ونصه الإرشادي الثانوي، باستثناء المشهد الأخير، مشهد المحاكمة أو قص اللسان كما أسميته سلفاً، بمصاحبة صوت الطاووس الحاد جداً، والذي لا يمكن الإمساك برمزيته الأنثروبولوجية الثابتة، فالأمر مرتهن بثقافة البيئة وتقاليدها.

فإذا كان المخرج أراد له نذيراً للشؤم أو تنبيهاً لخراب قادم، فإني أجد تأويلاً آخر، أقوله على لسان المرأة التي تم قطع لسانها:

"برغم قطع لساني وإسكاتي، إلا أن لساني سيبقى يتكلم، وصوتي سيكون أحدّ وأقوى من صوت الطاووس مهما طال الانتظار، وحتى يوم الخلاص، بعد أن تتطاير دماء لساني المقطوع كأنها الورود الحمر تحلق فوق قبري منتصرة."