سمير حاج حسين لا يدع اللحظة تنفلت من بين عدساته

سمير حاج حسين (عامودا 1969) لم يقرر أن يكون فناناً ضوئياً، الكاميرا هي التي لم تتركه، كانت جزءاً من شخصيته، تلاحقه أينما حط الرحال به، هي لغته التي بها يعبر وبها يتحدث، قد تكون مليئة بالضوء الحامل لألوان يقظة تتوازن مع إشراق عفوي تلد مع تطلعاته التي تتوافق مع حيوية الرؤية لديه، فعيناه تسبقانه إلى الأشياء، تصيدان له ما يشدهما من مشاهد، فيمد يده إلى ما يوثق ذلك، إلى ما يدون تلك المشاهد، يمد يده إلى كاميرته (كوداكه) التي تنتظره على أهبة الاستعداد، ملقمة وكأنها في حالة حرب، لا تدع اللحظة تنفلت من بين عينيه، فمع تدفق أحاسيسه، وبعيداً عن قولبة ذاته يلتقط المشهد ثم يحرره بلمساته من كل قيد، تاركاً فيه انطباعاته المستمدة من ذاكرته التي لا تهدأ أبداً، فتبدأ التداعيات البعيدة بالإمطار وكأنها ساقطة على أرض عطشة فيسقيها عطراً بإيقاع فني تسجل له، فبكل قدرته على التصعيد الشديد لفنه الزماني المكاني يظهر مَشاهده الملتقطة بخصوصيتها الشرقية، فهو المتأمل دائماً وفي كل شيء، يراقب المشهد كحقل صالح للقنص فيه على نحو دائم، فهو يسعى بجدية إلى رسم ملامحه وعلى نحو يومي ومتواصل وضمن إتفاق بينه وبين كوداكه، الإتفاق المغلف بحيوية وتجانس، وتحت تأثيرات خاصة تتعلق بالنبرة وبالقدرة المتميزة على ممارسة فعله الجمالي إلى جانب فعله الإنساني تتدفق من عدساته صدى عالم مشحون بزخم الروابط المكانية، وبزخم الحوارات الإيقاعية وبحركاتها التصاعدية حيناً والتهابطية في حين آخر، يرصد الأشياء كلها، المتحررة، المضطربة، المتوترة، لا سكون عنده ولا هوامش، كل شي في فلكه يتنفس، وكل شيء في إنتقالاته إشعاعات، وإنطباعات لرؤية فيها تذوب كل الجهات، فيها تحضر لمساته وحدود مشاعره، فثمة حركة تكشف الجانب الآخر من عالمه، الجانب الذي يجتمع فيه المأساة والملهاة معاً.

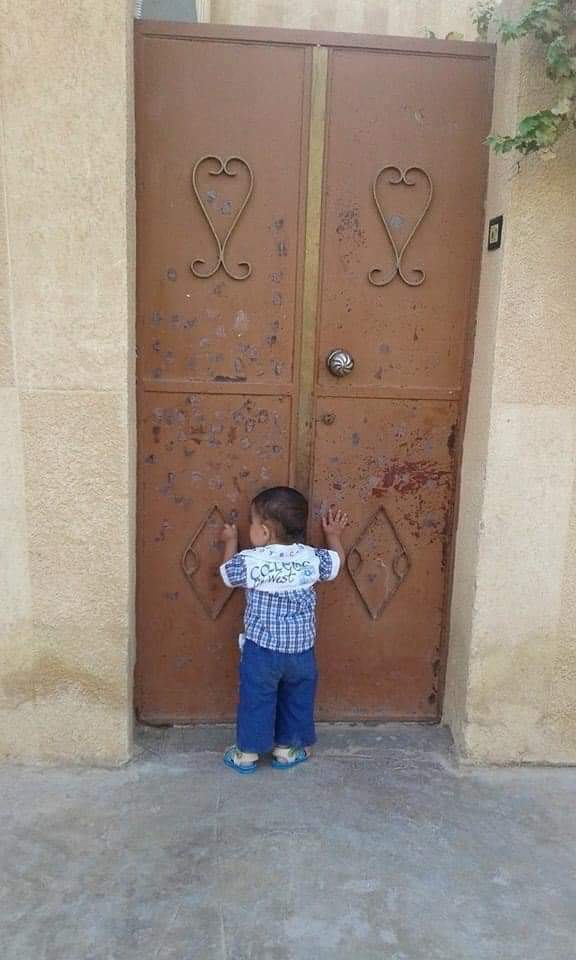

على الرغم أن حاج حسين ينهل من بيئته، بيئة الجزيرة السورية، وعلى نحو أخص ريفها فهو يعبر مع الضوء عن تضاريس الجمر، عن جدائل القش ورذاذ الماء في الدروب، ووجه طفل كان يعبث بالتراب، فهو يفور إحساساً حين تتحول اللقطة إلى محطات لمشهده الغائب الحاضر، ويُحْيي الحالات بألوانها المختلفة، وبفصولها الكثيرة، يحييها بإطلاق العنان لها حتى وهي تستعيد حزمها الضوئية بروافدها المزدهرة بين أعماله وكأنها بؤر التحولات بين المناظر الخارجة من النهار والمناظر الداخلة إلى الليل، هذا التباين يدفع بتجربته نحو الإزدهار بإيقاع مختلف، وبمناخات طبيعية فيها تتحقق خرائط مقاماته وكأنها حياكة نساج ماهر، والذي يشهد على سهوله المغمورة بشقائق روحه، آثاره ولمساته المستغرقة في عالمه اللانهائي، فيتعامل مع العدسة ككائن بدم وأرواح، كل منهما يشحن الآخر بأحاسيس تشغل كل الفراغات الكبيرة منها والصغيرة، كل منهما يشحن الآخر وكأنهما يتهيأان لمعركة قد تحصل في أية لحظة، لا وقت لأحاديث جانبية، الأهمية كلها لجوهر الأشياء مهما كانت بسيطة حتى لو كان برميل مازوت فارغ مركون بحزن في زاوية ما، من ذاكرة بيت ما، أو حكاية تنور يسرد كل وجعه ووجع الذين كانوا يقصون له حكاياتهم التي تثير خيالهم ورغباتهم وآمالهم، أو سيرة سلم يتكىء على حائط كاد الزمن أن يهد حيله، أو زفرات باب خسر كل ملامحه والتي تاهت في مآزق التاريخ، أو قدرية ماء على نار في أنضج حالاتها والتي لن تترك البدايات مهما تغيرت دلالاتها.

فسمير حاج حسين منذ بداية معرضه الأول عام 1994 في المركز الثقافي بالحسكة وهو يثري تجربته بإيجاد إضافات يمكن أن يمد التصوير الضوئي بمقولات ترتبط بتجلياته على نحو محكم، وعلى نحو متواصل مع تتابعاته للحظة الأولى أو الزمن الأول كما يطلقها المهتمون بهذا الجانب .

الطبيعة، التاريخ، التراث، الواقع الاجتماعي، العادات والتقاليد، أوجاع الجزيرة وأبنائها، هذه هي بعض المفردات التي يشتغل عليها الحاج حسين منذ البدايات وما يزال، وللإنصاف فهو يملك رؤية إبداعية خصبة، ولهذا تعددت وجوه عطاءاته بغض النظر عن تلك الملتقطة ارتجاليا، فهو ينثر صيغه أقصد صوره على نحو يظهر أمانته الحرفية، الأمانة التي تستوجب في جوهرها شكلاً ما من الاقتباسات التي تحقق بدورها إمكانية تنشيط ذهنية كل من الفنان والمتلقي كدال يحتمل مدلولات كثيرة، ولم يكن العمل الذي يدفعه الحاج حسين إلينا إلا إحالات لحظية تدخل فيها لوقفها وإن كانت من خيوط الضوء أو من رحم الذاكرة، إحالات كانت من تراكيب متداولة وتتحرك في المخيلة قبل التدخل في كسر دائرتها الذاتية وإعادة لجمها برائحة جديدة تكون الإشارات فيها لغة مشروعة لتفسير السرود، وترسيم الإطارات بمفهوم الانتقال بالتقنية التي تذهب به في الاتجاهات الصائبة، وفي إحياء الحوار الذي قارب على تأسيسات جماليات الصورة والمساهمة في تدوين الواقع الاجتماعي بما يرفع من شأن توالداته ومن واقع إبداعاته، ونعتقد أن العديد من الخصائص التي بها يزيد الحاج حسين ارتقاءه هي متغيرات تساهم في هذا الارتقاء والحفاظ عليه، فله قدرة على الاستمتاع بكل ما يمر من تحت عدساته، الاستمتاع المرتبط بطرائق تفاعلاته مع المثيرات الخارجية، وهو المتصف بذاكرة دقيقة، وبتركيز عقلي يتغير إيجابياً وفق اللحظات الملتقطة، وهو المتصف بمهارة حركيّة تعمل على مستويات عالية مهما كان المخاض عسيراً، يرتبط ذلك بتذوقه الفني وبما يتمتع به من سلوكيات معرفية وثقافية تجعله قادراً على الإنفتاح على إستكشافات جديدة بأنماط بصرية مختلفة لا تضاد بينها، بل تجمعها حساسيته الشديدة، الحساسية التي تظهر طاقته العالية ليكرسها، لا لتوثيقها فحسب، بل لاستكشاف الجوانب الأخرى بإيقاع جديد.