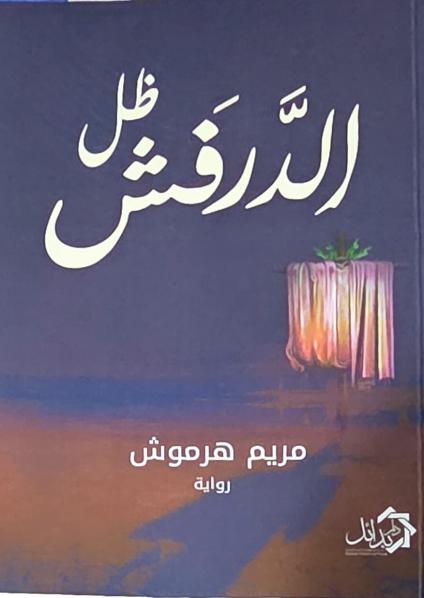

أوجاع الصمت وحلم الخلاص في 'ظلّ الدرفش'

تعتبر العتبات في الكتابات الروائية والقصصية نقطة انطلاق هامة في بناء العالم التخييلي، ومحفزًا أساسيًا للقراءة والتأويل. ولعلها تغدو أكثر إثارة حين تتلبس بالغموض وتتعدد صيغها ومرجعياتها، فإذا هي نص جديد موازٍ للنص الأصلي. وهو ما تعمد إليه الكاتبة اللبنانية المصرية مريم هرموش في روايتها الأخيرة "ظل الدرفش" (الصادرة عن دار بدائل للطبع والنشر سنة 2025). وانطلاقًا من العنوان، باستثارة القارئ وتوليد الدهشة والحيرة عبر إيحاءات تنشئها عتبات الفصول، إضافة إلى بنية سردية متشظية وتداخل أجناسي ذكي، طارحة أسئلة تؤرق الإنسان العربي اليوم، لعل أهمها: وضع الإنسان بين عبودية الصمت والخوف وهاجس التحرر، وأوجاع الهوية والانتماء والوطن.

عتبات وإيحاءات:

تعد العتبات في رواية "ظل الدرفش" مفاتيح أولى وعلامات مضيئة للقارئ قبل الإبحار في الأعماق؛ لا تلخص الحكاية بل تقوده في عتمات دروبها قبل أن يكتشف أعماقها. تبوح العتبات بما يتخفى في أعماق الشخصيات وما يتردد في ذاكرتها من أصداء.

ويشكل العنوان مفتاحًا أوليًا رغم الغموض في كلمة "الدرفش"؛ فالظل هو مطلب كل مسافر أرهقه وهج السير والبحث في مسالك الحياة. ولعل الدرفش سيكون تلك الشجرة التي نلجأ إلى ظلالها أو الطائر عظيم الجناحين الذي يحمينا. نقرأ في إحدى العتبات: "الدرفش لا يموت، بل ينام في ظله من ضل الطريق". ولا ينقذنا من تيهنا في تأويل العنوان إلا ما يرد في ثنايا الرواية من تعريف ورد في الهامش حيث نكتشف الدلالة: "عبارة عن راية بيضاء من قماش أبيض نقي تعلق على عمودين من الخشب.. وترمز إلى النور والطهارة وإلى الضوء الإلهي والحياة الروحية عند الصابئة المندائيين".

وتتشكل العتبات الداخلية في الرواية في صياغتين مختلفتين؛ أولاها ما يرد قبل الفصول أو بينها، يلخص الفكرة ويصوغها حكمة في تركيب ثنائي قائم على الاستدراك غالبًا، تصحيحًا للمفاهيم وتدقيقًا لها: "ما لا يقال لا يموت، بل ينتظر أن يسمى". "ليس البحر ما يغرقنا بل ما لم نصرخ به". "الغريب لا يضيع ما دام يحمل النور في قلبه". وتتواتر فيها كلمات مفاتيح هي: الموت، الصمت، النور، الماء... وينزع النوع الثاني إلى الاختصار في عناوين الفصول، يكثف الغموض، يوحي ولا يبوح (أسئلة معلقة - تارا - البحث).

تتوزع الأحداث في الرواية بين الحاضر والماضي، حيث تتداخل الأزمنة في تناغم مع تقاطع الأسئلة، كما تتفاعل الخطابات: الخطاب التاريخي مع الخطاب التخييلي، وتتداخل الأجناس الأدبية كالقصة والمذكرات والرسائل. يتحول الخطاب الروائي في بعض فصول الرواية إلى ضرب من السرد التاريخي؛ إذ تستعيد الشخصية تاريخ العراق وتتالي الأنظمة فيه، بدءًا من نهاية الحكم العثماني إلى عهد الملكية والانتداب البريطاني إلى النظام الجمهوري، راصدة تاريخ الحروب، تلك التي عاشها "يحيى" في صورة جندي مندائي في الجيش العراقي.

ولم يكن السرد بضمير الأنا سوى مرايا تكشف أعماق الذوات المتشظية وأسئلتها الخانقة: هل يكون الصمت سبيلًا للهروب من الموت؟ هل نرث هويتنا أم نبنيها ونشكلها بوعينا؟ هل يمكن أن نحمل الوطن في حقيبة سفر؟ أيهما أشد وأقسى: الغربة في المنفى أم الغربة في الوطن؟

شخصيات تعيش في ظلال الصمت:

تبدأ الرواية من منتصف الرحلة والحكاية؛ مشهد يحيى (الشخصية الرئيسية) في مستشفى بالسويد وهو يعالج من نوبات الهلع التي تستبد به، فيدعى إلى متابعة علاج نفسي لبدء حياة جديدة لا مكان فيها للخوف أو للهلع. وفي المستشفى يتعرف إلى شخصيات أخرى عربية تعيش الغربة مثله وتدعوه إلى النسيان. يروي يحيى في بقية الرواية فصولًا من حياته، يستعيد صفحات من طفولته في بغداد، في يوم وسم بالثورة ولم يكن غير بداية سنوات من القتل والعنف والتمزق الطائفي، يوم رقص الناس أمام جثة الملك وعبثوا بجثة الأمير. يضطر بعد سنوات للهرب من العراق ومتابعة رحلة العذاب التي سيفقد فيها ابنته وزوجته، ويواجه وحده في عدد من بلدان أوروبا محنة المهاجر وصعوبات اللجوء وفقد الهوية.

غير أن رحلة العلاج التي دعته إليها المعالجة النفسية "تارا" تقتضي منه تجاوز حالة الصمت التي تحاصره. تغدو بذلك الرواية ضربًا من البوح والاعتراف على لسان الشخصية/السارد، إبحارًا في أعماق ذات متشظية، وكشفًا عن شروخها وانكساراتها؛ حيث كانت الكتابة التي دعته إليها الطبيبة ضربًا من التطهر وعلاجًا لأوجاع الصمت الخانق، تخلص الذات من الغضب الدفين ومن عقال ما لا يقال. يستعيد يحيى ندوب الماضي منذ الطفولة في العراق: رفض الآخر المختلف حتى بين الأطفال، امتداد العنف في الأحياء، أنواع الاضطهاد الديني والعرقي، هيمنة الظلاميين، موت الأحلام التي أزهرت في الوطن...

لم يكن يحيى الشخصية الوحيدة التي عاشت تحت نير الخوف والصمت الخانق، فقد عاشتها شخصيات أخرى ولو كانت خارج الوطن؛ أبرزها تارا الطبيبة النفسية التي تعيش في السويد، وأوليا المحررة الصحفية المتطوعة في إحدى المنظمات الإنسانية والمدافعة عن حقوق اللاجئين. جل الشخصيات في الرواية ترزح تحت نير الخوف والصمت؛ ذلك أنه التيمة المهيمنة في "ظل الدرفش".

تخترق ثنائية (الصمت / الكلام) كامل جسد الرواية، ويتشكل الصمت فضاءً دلاليًا لأجواء الهروب من ساحات الفجيعة والكراهية والعنف والرعب والقتل المجاني والاختناق الطائفي؛ هروبًا من جراح الإنسان العربي ومن أسئلة الهوية والانتماء.

الصمت في الرواية هو رديف الخوف المستشري في أعماق النفس، وقرين الانسحاق والانكسار، هو رديف الطاعة والخذلان، هو الرعب من الموت القادم حين تهجس الذات بما لا يقال، هو الإقصاء في الوطن والمنفى. الصمت أيضًا هو الوسيلة الأولى للبقاء والهروب من الموت. الصمت هو مركز الثقل في الرواية يحفر في أعماق الشخصيات كاشفًا ندوبها وشروخها النفسية: "في بغداد الخوف له صوت: صرير بوابة، نباح كلب أو رنين هاتف في منتصف الليل. وفي المنفى الخوف أكثر صمتًا، لكنه لا يغيب".

ولئن كادت الشخصيات الروائية تختنق في صمتها، فقد اشتركت مع ذلك في محاولة كسر أسواره عبر الكلام. وقد تشكل بوحًا ذاتيًا على لسان يحيى السارد، عودة إلى الماضي وحفرًا في أعماق الذات الخائفة وفي تاريخ الوطن. كما تجسد سردًا آخر على لسان الطبيبة تارا وهي تروي عذابات الغموض المحيط بهويتها وبمقدسات العائلة. هكذا تتمرد الشخصيات على الصمت الخانق كاشفة أسباب المأساة، محاولة قراءة الماضي فهمًا للذات وللراهن بحثًا عن خلاص.

حلم الخلاص والأسئلة المعلقة:

حين تواجه الشخصيات ذاتها وأسئلتها المعلقة بشجاعة، قد تجد في ذلك خلاصها؛ ذاك ما توحي به العتبات وتجلوه أفعال الشخصيات في الرواية. إذ تلتقي تارا ويحيى ونورا وأوليا في تجاوز أوجاع الخوف وانكسارات الذات وشروخها عبر البوح وعبر المواجهة الشجاعة للذات.

لذا ستبحث تارا في السويد عن جذورها وتسائل ماضيها بعد لقائها مع يحيى، وقد أيقظ فيها النار الخامدة بعد سنوات من الصمت. تطرح تارا سؤال الهوية والانتماء: "أنا من أصل مندائي لكنني نشأت بعيدًا عن المجتمع، أبحث عمن يفهم هذه الهوية". ويقول يحيى: "لست مؤرخًا ولا أبحث عن يقين. كل ما أريده أن أفهم، ولو بعد فوات الأوان".

سؤال الهوية محوري في الرواية وهاجس رئيسي، تتحرك في مداره الشخصيات وتتشعب مساراتها. يتجسد حينًا عبر انتماء عرقي أو طائفي أو ديني قد يحقق للإنسان الشعور بالانتماء إلى جماعة يتعايش معها. غير أن الهوية أيضًا هي "طبقات، بعضها صامت وبعضها يقاوم، لكن الأهم هو ما نختار أن نعيده للحياة". وهو ما يعني أن الإنسان هو الذي يبني هويته بنفسه عبر خياراته وإرادته وبكامل وعيه.

تلتقي بعض الشخصيات في مفهوم واحد للهوية بتأكيد انتمائها إلى طائفة المندائيين. غير أن "الدرفش" لم يكن في الرواية مجرد رمز للطائفة المندائية (راية بيضاء من قماش أبيض نقي تعلق على عمودين من الخشب) بقدر ما كان رمزًا للنور والطهارة والحياة الروحية. يبدو الدرفش أهم استعارة للخلاص؛ قد ينقذ الإنسان من ظلمات الشر التي تسكنه وتطهره من الكراهية والحقد؛ ذلك أن "الماء طاهر لكن الروح هي من تجعل الطهارة نورًا". وهو ما يجلو النزعة الصوفية التي تخترق الرواية وترى في المحبة خلاص الإنسان، كما ترسم حلم الإنسان الأزلي بعالم أفضل.

غير أن خلاص الإنسان أيضًا لن يكون بالمحبة فقط، ولا بممارسة طقوس التطهر من الأحقاد وعفن الواقع فقط، بل نراه أيضًا يتشكل في الرواية عبر الفن والكتابة. فشخصية يحيى ستنهض من جديد وتواجه واقعها (عودته إلى بغداد) وقد تجاوزت حاجز الصمت والخوف الكامن، ونجحت الكتابة والرسم في إنقاذ الإنسان فيه (كتابته مذكرات جندي - إقامة معرض الرسوم) بل غدت هي التي تضفي المعنى على الحياة. يقول يحيى: "أنا لم أمت، أنا ظل الدرفش، أعيش لأنني لم أقل بعد كل شيء".

هل نستخلص من هذا أجوبة أولية على السؤال الأهم: كيف نواجه الخوف وننتصر على الصمت الخانق؟ أليست الكتابة والفنون عامة هي السلاح الأول الذي يمتشقه الكاتب ليقول للعالم: أنا موجود، وأنا حر في ما أكتب وأقول...

لقد استعادت مريم هرموش في روايتها "ظل الدرفش" ثنائيات فلسفية وجودية عديدة أرقت الإنسان منذ الأزل، كثنائية الخير والشر، الحب والكراهية، التطرف والتسامح، إلى ثنائيات من نوع آخر ولدها الراهن العربي خاصة، تجلوها علاقة الإنسان بتراثه، بالوطن والمنفى، جدلية الأنا والآخر. وقد راهنت الكاتبة على المحبة خلاصًا للبشر من أحقاد يتوارثونها ومن صراعات دينية وعرقية وطائفية تمزقهم، كما راهنت على الكتابة تحريرًا للكائن من عبودية الصمت والرعب المستشري. وأكدت أن الرواية ليست رسمًا لواقع بقدر ما هي حلم بآخر أجمل، حتى لو كان حلمًا تنسجه الكلمات